伴侣确诊精神疾病后,一对年轻情侣的选择

作者:三联生活周刊(微信公号)

05-19·阅读时长36分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

口述|小米 路远

1. “原来这是生病了”

小米:

我和路远从2017年开始恋爱,到现在已经八年了。我的性格比较风风火火,他是个很温柔、做事稳妥的男生。刚在一起时他身上会一直带着一把多功能的瑞士军刀,能拆快递、撬东西、开瓶盖,以备不时之需。我夏天很招蚊子咬,他走到哪都会带着花露水,时不时往我身上喷。

《忧郁症》剧照

《忧郁症》剧照

八年里,我们的关系大部分时候都很稳定和融洽。我俩都是成都人,他在徐州念书,大学期间,我们一直是异地状态。毕业后他回到成都找工作,顺理成章和我住到了一起。同居之后,我逐渐发现,路远的脾气并不完全只有“温和”。

简单来说,他情绪崩溃的临界值和触发点跟普通人很不一样。一般人生气,是从不舒服到生气,再到愤怒,最后失控,有一个累积过程,但路远没有,他会在某一个我完全无法察觉的点上直接情绪爆发,并且伴随着较为严重的自我伤害行为,比如咬伤自己,或是破坏家具、用拳头猛力锤墙。印象中有一次,我赶着要出门面试,嘱咐他“把桌子擦了”,语气稍微急了些,他就突然站起来用拳头锤墙,把手锤到骨折。

发现路远这一面,我第一反应是感到错愕和割裂。但我回溯起之前的相处细节时,发现他的问题早有端倪。大学里有一年,我们遇到一个大叔在电梯里抽烟,路远礼貌地让对方把烟灭掉,对方没有理会。我不觉得是什么大事,但出了电梯,路远突然一拳砸向电梯门,也把手砸到骨折。我后来开玩笑,说他这个病“比较费手”。

虽然有过种种征兆,但一开始,我没太重视。我们会因为他发脾气而吵架,我会跟朋友吐槽“他今天又'发疯'了”。在我看来,这些争吵并不涉及原则性问题。我能感受到,他的种种反常举动,比如锤墙、咬自己,都是源于内心痛苦而进行的自我伤害,这和家暴那种向外宣泄脾气的举动有明显不同。

我只确认了两件事:一,他发脾气和我没有关系,那是他的性格问题,我对他很好,我不需要内耗;二,就算他控制不住自己的情绪,也不是在故意伤害我,他的品格没有问题,并且他在努力地改善这个情况。这两件事对我来说是很坚实的心理基础,有了这个基础,我们的感情才没有出问题。

《丈夫得了抑郁症》剧照

《丈夫得了抑郁症》剧照

真正意识到他是生病了,是2023年。那段时间,路远辞职在家待业,因为焦虑,他的情绪爆发变得非常频繁,每周都会崩溃一次或数次,同样伴随着自伤行为。我们都察觉到了不对劲,开始怀疑他的行为是否与心理疾病有关。

有了怀疑后,我们去挂了医院的精神科诊疗。说来好笑,成都有一句很经典的骂人话,叫“你是从四医院跑出来的”,四医院就是成都市第四人民医院,也是我们当地最好的精神专科医院。小时候骂人“精神病”的时候,我们从没想过这是一个需要严肃对待、并且可能发生在自己身上的疾病。手拉手走进四医院看病的那一刻,感觉还挺讽刺的。

路远:

医生告诉我,我的症状和检查结果都倾向于诊断为“边缘型人格障碍”(简称BPD)。国内的精神科对人格障碍的诊断非常慎重,如果不是严重到必须住院服药监测,基本上不会给出书面的确诊,但医生会给出他的倾向性判断。

为了弄懂这个病,我查了很多资料,包括相关书籍,了解到BPD的主要特征就是精神和行为上呈现极端相对的状态,这有点像双相情感障碍(也就是躁郁症),但躁郁症的情绪波动是比较稳定的长周期,分成抑郁和狂躁两种状态。而BPD的情绪波动通常是突然发生的,没什么规律,触发点也比较随机。

像小米说的一样,2023年那段时间,我的状态很糟糕,她离我最近,也最先察觉到我的异常。我们平时都黏在一起,亲密到甚至有点肉麻,所以在她看来,我怎么经常莫名其妙地跟她不“亲”了,突然变得像个陌生人。看医生之前,我们因此出现很多争吵——她不明白我为什么会突然变了一个人,我无法解释自己的行为,也就无法回答她。

这进一步激发我的失控,让我更频繁进入应激状态,就像某个看不见的敌人要打过来了,身体开始调动各项功能准备战斗。表现在外,就是我会忍不住大吼大叫,严重的时候会在地上打滚,或者是自残。后来我理解到,这就是“犯病”的躯体化症状了。

我的内心也会随之产生冲突。每次犯病,我都担心小米受到不良影响,想马上调整到最好的状态。“必须调整”的想法,又给我造成更大的压力,让我的状态更差,我就更担心小米了。恶性循环就此形成。应激的我和想调整状态的我,就这样在脑子里不停肉搏,谁也掰不过谁。

有些时候,我的发病症状比较轻,表现为过度呼吸和思维受限。简单来说就是,一焦虑就脑袋短路,处理不过来信息,无法思考。我们刚恋爱那会儿,有时候发生争执,小米会很奇怪,“怎么就不能思考了?是不是你在逃避问题?”

关于“发病”,我还可以举个特别简单的例子。我不太怕热,即便天气很热,也会穿两件衣服,但小米出于关心,往往会催我脱一件。不发病的时候,这是件特别小的事,解释两句就好了。但发病状态下,我会觉得她特别有侵略性,一下就被触发失控。总之,发病的我和不发病的我,就像有两套完全不同的思维体系,像“变了个人”。

路远给小米买的文具印章(被访者供图)

路远给小米买的文具印章(被访者供图)

说实话,有了诊断之后,我的第一反应是松了口气。我起码知道自己是生病了,而不是天生就有性格缺陷。

现在想来,我从小就性格敏感,也没什么朋友,对人际交往感到疲惫,是接近“边缘人”的存在。可能心理问题伴随我的时间比我想象中还久。也正因为如此,我一直很能共情边缘群体处境:老人、残疾人、精神病人、亚文化群体……我觉得他们和所谓“大众”没有什么区别,只是没有被主流认知接纳而已。

所以当我真的生病,我也没觉得什么好羞耻的,就觉得,跟感冒没什么大不了一样。我现在会跟身边的人坦诚说明自己是“精神病”,像是我的一种小小反抗,类似于月经就是月经,并不是什么“姨妈”。我想让大家知道,“精神病”并不是个抽象的概念,只是一个有血有肉的病人罢了。

2.不断摸索的应对机制

小米:

我和路远都是第一次看精神类疾病,很多事情都要摸索。比如我们第一次去医院,医生看着检查报告,就像治疗感冒发烧一样,公事公办开了药。可能对医生来说,这样的疾病屡见不鲜,没什么值得特别关注的。但我们家属和患者都是第一次面对,难免感到迷茫。药要吃多久?吃药就能好吗?除了吃药还能怎么办?我们脑子里一片空白。

根据医生简单的医嘱,路远吃了第一板药后体验很差,进入一种很麻木的状态。药物能暂时降低他的情绪爆发频率,但吃完药再遇到类似情况怎么办,我们不知道,有种前方根本没有着落的恐慌,反倒感觉更糟了。

我们又去了四医院的另一个院区做后续诊疗,这时我才知道,原来在这种精神类医院里,“医疗门诊”是负责诊断、开处方的,“心理门诊”是像心理咨询一样“话疗”的地方,前期诊断和后续治疗的步骤是分开的,不是想象中那样,抓住某个医生就能很快解决问题。

因为不了解流程,我们还多跑了几次医院。这些琐碎的折腾,除了时间成本,对患者和陪同的人来说,都还也付出很大的心理成本。毕竟去医院又不是去健身房,不是什么很积极的事。

后来治疗更深入一些后,我也跟着做了调整。早期,我有点太把他当病人了,随时都对他的情绪感到紧张,怕刺激到他,一直强行压抑自己的负面情绪。这让我的神经越来越敏感,越来越难接受路远发病。而我的这种状态,只会让他的病情更加严重。

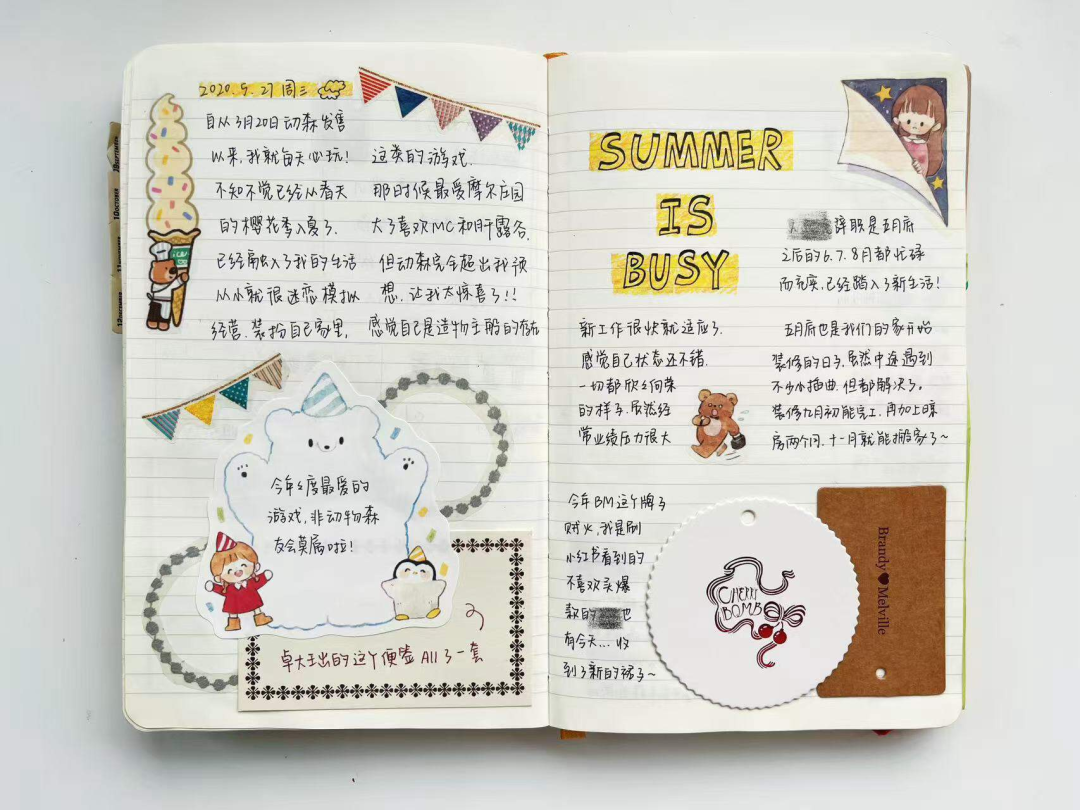

后来我才意识到,我一直把他的情绪称作“失常”,想快点渡过这种状态,回到“正常”。但实际上,这就是他的一部分。我本来有做手帐的习惯,接受新的常态后,我开始以我的感受为准,在手帐里记录他影响我的时刻和发病的诱因,然后同步标记能让我产生正向情绪的情况。

小米每天都有用手帐记录生活的习惯(被访者供图)

小米每天都有用手帐记录生活的习惯(被访者供图)

这也是医生的建议:当路远状态不好的时候,我不需要去做什么努力,因为他的失控还没有严重到尝试自杀、危害生命的程度。当然也不能完全不管他,这会让他感到被抛弃。这期间,我只需要陪着他,哪怕只是情绪稳定地说一句,“那你先自己待一会儿,我就在客厅等你”,就能给他营造一个安全的氛围。给他几分钟的时间,然后坚信,几分钟之后他就会变好,变成那个我熟悉的路远。

在这个过程中,我逐渐认识到,对路远这样的精神类疾病患者来说,亲友迫切希望他们好起来的期盼,往往也是一种巨大的压力。有时候放任一点,不要期待他们短时间内就能有所改变,发展可能反而会比想象地好。

路远:

整个病情恢复阶段,医生跟我强调的第一件事,就是不要纠结于病是怎么开始的。因为原因可能非常复杂,触发机制也很随机,身体不好、饿了困了、心情低落,都可能引发一次或大或小的崩溃。病症已经存在,这是既定的事实。怎么开始、怎么触发,可能没有那么重要,该怎么针对性地调节,发病后怎样才能好受一点,才是当务之急。

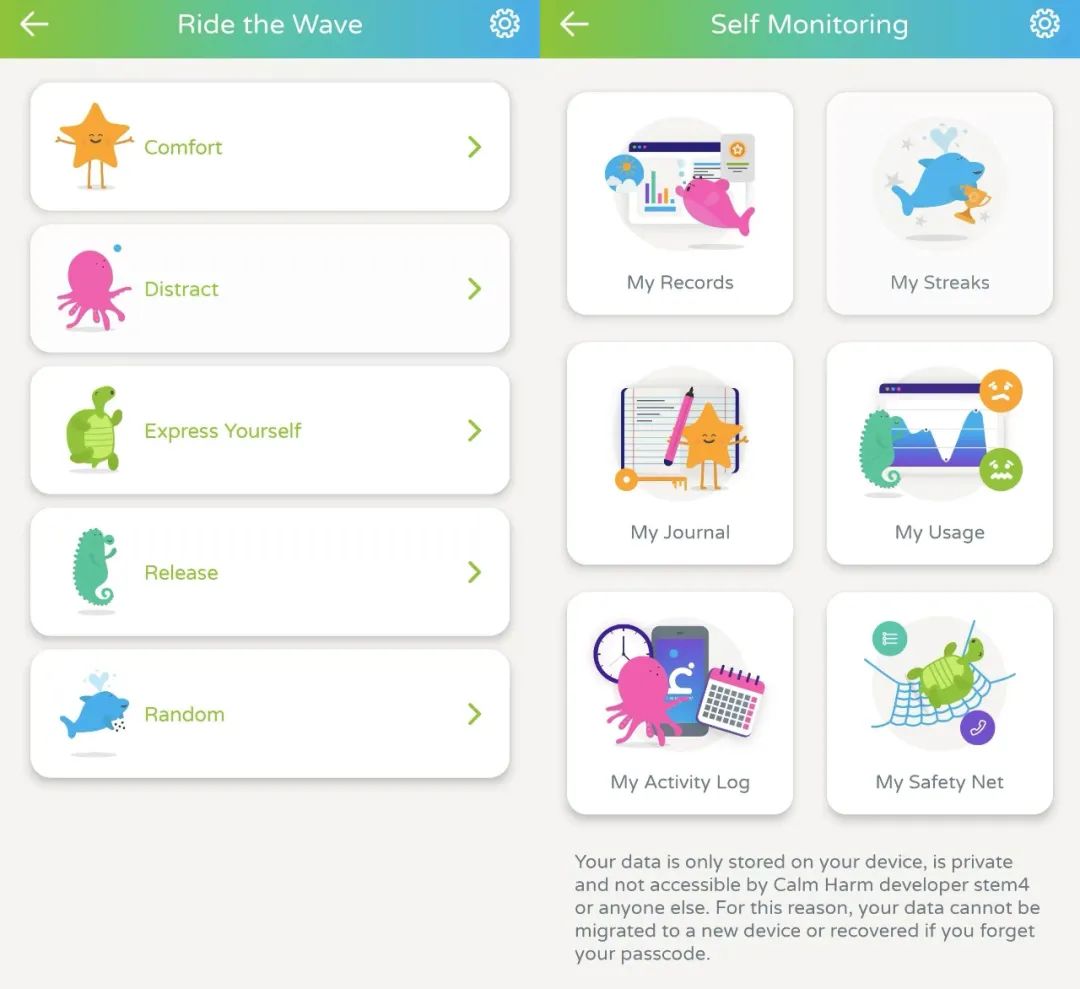

我还在B站上找到了一个APP,在生病初期对我帮助很大。它的原理是辩证行为疗法,相当于提供一套可以反复练习的指令,在发病的时候帮助稳定情绪。APP里有很多不同场景弹窗,发病的时候点开,系统会在题库里随机给出一些简单的指令,比如点击“Distract”就是分心,它会指引你走到窗边,去数一下外面开了几朵花,或者去洗个碗,都是很小的事,能让人相对轻松地执行。执行后,如果没有效果,就换一种,这样调取和尝试,试出那些能让人平静下来的指令。

路远手机里的app界面截图(被访者供图)

整个过程都需要详细记录下来,就像写短篇日记一样。时间一长,我就能拥有一套完整的发病应对机制了,就像一个能常伴左右的专属药房和私人医生一样。拿着日记去和医生进一步交流,也能随时对这个机制进行补充和调整,不断丰富“药材库”。

生病后,我和小米如何相处,也经过了不断试错。小米是个共情能力很强的人,我能清楚看到自己的状态对她造成的伤害,就像我身上着火了,她抱住我试图把火扑灭,但自己也会被烫伤。一次次看着我发病,小米的心理防线多多少少也会受损。只要我不发病、能正常思考的时候,我就会想该怎么减轻她的负担。

有段时间,我们尝试过写信交流,用文字来延迟表达,很多当面说不出口、让人有压力的话,就能说出来了。

除了交流,我们还讨论出一个诀窍,就是接受“我的病情会影响她”,这一事实已经无可挽回,我不去过度纠结这件事,而是转化为简单的行动:她平时喜欢做手帐,所以给了我一个她喜欢买文具的店铺,每次发病后,我就自觉去店里给她挑一些小东西作为惊喜。不是什么太贵的东西,但这成了我们俩之间的小小的仪式感,能够很好地消解掉我发病这件事给双方造成的心理压力。我们都能坚信,不管情绪怎么来,它一定会过去。

路远给小米买的森贝儿玩具(被访者供图)

路远给小米买的森贝儿玩具(被访者供图)

3.锚点与托举

路远:

算起来,距离我上次比较严重(伴随着激烈自残行为)的发病,已经过去了将近半年时间,算是恢复得比较好了。但要想根治还是很难,这个病在世界范围内都很难做到根治,它的治疗并非一个人或者一个单位就能完成,而是由医生团队(就像做大型手术一样,一个医生很难独立完成)、社会团体(例如互助会等)、患者家属以及患者等成员所构建的一个完整的系统来共同完成的。

我自己能做到的,就是通过各种技巧努力让它出现时不再那么剧烈,让我能像正常人一样好好生活。

上次失业前,我的工作是药企销售,想也知道,根本不适合我。现在我换了行业巡查方面的工作,更适合我的性格,收入也涨上去了。在家里,我能更多承担一些经济上的付出,这也让我的愧疚感能减轻一些。

整个治疗恢复的过程中,小米是功不可没的。她给了我一个锚点,让我不至于彻底失控和崩溃,有她定在那里,我就能相信,无论如何,结果都不会太坏。

即便脱离生病的范畴,她带给我的影响也是巨大的。我们刚认识的时候,虽然我也成年了,但真实的心理状态非常幼稚,跟中学生没什么区别,而她当时已经是个很独立的女孩了。可以说,是进入了和小米的恋情,受到她完善人格的影响,才把我填补、拉扯成了一个正常的成年人。

我和家人的关系不算亲近,我爸得知我生病的反应是,“已阅”,然后就没了。我怀疑我爸可能也有这方面的问题,就是平时挺正常,但经常突然就开始拉脸,要爆炸的样子,问他“怎么了”,他也说不出来,跟我情绪失控的样子很像。所以从小我就挺害怕我爸,家里的氛围也一直不大和睦。后来在学校,在职场,我也很畏惧“权威”。

很长一段时间里,我都觉得自己很弱小,很多原本能做好的事情,都因为莫名的恐惧做不好。说起来,我之所以去看病,也跟我从小的思维习惯有关。成年之前,我只要遇到难题,就会放弃思考,觉得这样才能减轻痛苦(可能这也是我的发病机制)。成年后,我也害怕未知,害怕突然“脑子转不动”,习惯在事前收集充足的资料,做足准备,拟定预案,“全副武装”后再行动,避免需要临时思考。我去看医生,本质上也是为了搞懂病情,这样才能解释和应对种种突发状况。

但小米不一样,她总是天不怕地不怕,好像什么事都能灵活应对,用我们成都话来说,就是“天塌下来也要先舀碗饭吃”。她念的是那种3+2模式的大专,所以比我早两年进入社会,我看着她一步步求职、面试、工作、跳槽……有她走在我的前面,我觉得这些事不那么可怕了。我现在在一家山东企业上班,对企业文化挺不适应的,但每当和领导、同事有摩擦的,我都会想,“如果是她的话,会怎么做呢?”想到这点,我就有力量去坚持我自己,不退让我的原则。

我一直觉得,我们不是那种传统意义上的灵魂伴侣,但后期我的灵魂塑造,有一半都来自她的人格力量的影响。

小米:

就我目前的理解来看,边缘型人格障碍是一种综合症,它的根系遍布你的整个人生,要想一点点治愈它,要经过漫长的疼痛。在这期间,你思考问题的角度、观点、反应和习惯都必须挖掘到很深,才能把最真实的部分全挖出来。

陪伴路远“挖掘”的时候,我也在尝试更深地理解他,理解我自己。他是一个毕业前没挣过一分钱的小孩,很理想主义,对工作谋生几乎没什么概念。因此他社会化得异常艰难,心理上遭受了很大打击。

相对来说,我小时候接近被“散养”,一直都习惯自己的事自己负责。我家是普通的工薪阶层家庭,虽然家人也不是时刻都能理解我,有时也会把我的“有主见”当作叛逆,但回想起来,我的童年起码是不缺爱的,所以我有底气付出和选择。高中开始,我就自己做手帐、做手工、搞摄影、倒腾很多喜欢的小玩意儿“搞钱”,虽然没那么擅长念书,毕业后也一直努力地在职场上往上走,我挺清楚自己每一步要干什么,人生中并没有太多感到被局限的时刻。

所以我也会跟路远强调,我需要看到他切实的改变和努力。这是他的人生和身体,他要对自己负责。我可以配合、可以给他机会和时间,但是有限度。

比较幸运的是,路远的病情并没有影响到他对我的信任。这很重要,因为边缘型人格障碍的另一个显性症状,就是“极端的思考模式”,可能今天的自己会彻底否定昨天的自己。很多病人病情恶化的原因,就是无法再相信身边的家人和伴侣。路远怀疑过他身边的很多人际关系,但几乎没有怀疑过我。从始至终,我们就是作为一个整体,在共同面对疾病。

路远生病后,我也把他的情况告诉了我的家人。在老一辈人看来,“精神病”就是“神经病”,是个拿来骂人的话,他们会觉得很难以启齿。我爸就弄不明白,现在生活条件那么好,又不愁吃穿,有啥想不开的?我只能一次次跟他们解释,精神类疾病就像鼻炎一样,不是能自己能选择的,有病治病就好了。

这两年,我身边的朋友、亲人得知路远的病情后,第一反应都是“劝分”。似乎大家都本能地觉得,只要分手就会活得更轻松,凭什么要背负上来自另一个人的压力?的确,我也是肉体凡胎,长期和病人生活在一起,难免有疲惫的时候。我当然也有过摇摆,也会觉得不公平。

但路远有努力地弥补我,这种弥补甚至是下意识的。去年年底,我动了一场很大的心脏手术。住院期间,他一直睡在我旁边的折叠行军床上,照顾我的吃喝拉撒,做营养好吃的病人餐。他记得我的干眼症该买什么眼药水,比我自己更在意我的身体,每个我需要陪伴的时候,他都在场。这两年,我也眼见他一点点变得更成熟,让我觉得,不仅仅是我在托举生病的他,他也在一如既往地照顾我的身体和生活,在所有能想到的地方尽量对我好。

路远做的菜(被访者供图)

路远做的菜(被访者供图)

在我心里,和路远的恋情就像有一个储值账户一样,我们为彼此做的每件事,都是在往账户里储蓄一笔财产。这些年来,我们储蓄得实在太多,光凭他生病这个扣分项,根本没办法动摇这个丰厚的账户。他的病可能让我们之间的感情没有那么轻松了,但厚度却增加了。

身边的朋友提到过,我是自身爱的能量很充沛的人,也能把这种能量辐射到别人的身上。我觉得不管是朋友还是喜欢的人,都是我的选择,对喜欢的人好,多么理所当然。我想从别人身上怎么收获爱,就得抱着什么样的心情去栽种。路远也一样,他懂得欣赏我的个性和主见,给了我充分的底气展示自己,乐于为我一切微不足道的小小成就鼓掌。不论我有了新的兴趣爱好,还是要换工作,任何需要他在生活上配合的地方,他都会默默支持。

有时看着身边人的分分合合,我会觉得,好像大家都是一方面渴求爱,一方面又指望自己不付出就能凭空得到爱。但在和路远的这段感情里,我们双双都有付出和获得,我们享受着非常好的爱。

(一条来自路远的特别鸣谢:谢谢我的妈妈莫言女士(化名)。虽然离异导致您缺席了我一部分的成长与教育,心理上的疾病又让我难以维系人际关系,平时和您联系较少,但我的人生路途和治病过程都离不开您的支持与肯定。我的新生也有您不可或缺的功劳,我爱您。)

排版:秋秋 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5977人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里