3.2 莱蒙托夫 | “恶魔”诗人与长诗《恶魔》

作者:张建华

2020-06-04·阅读时长7分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是张建华。上一节我们讲了恶魔诗人莱蒙托夫的魔性内涵,今天我来讲讲他的具体作品,叙事诗《恶魔》。

“恶魔”是莱蒙托夫诗歌的核心形象,是黄金世纪浪漫主义叙事长诗的一座高峰。诗人从1829年开始创作,1841年完成,12年的跨度,创作贯穿了他整个文学生涯的始终,是他倾注了一生心血和艺术体验的文学精品。恶魔形象深得读者的喜爱,影响深远。

他是俄罗斯音乐家鲁宾斯坦和柴科夫斯基,画家雕塑家弗鲁贝尔等一代代艺术家的创作原型。《恶魔》分为两章,各16个诗段,总共32个诗段,故事并不复杂。被上帝贬谪的人间恶魔孤独忧郁,四处漂泊,他飞越了高加索群山来到了格鲁吉亚山谷,看见了一个正在准备婚礼的公主塔玛拉。漂亮的新娘点燃了恶魔早已冷漠的心,他施展魔法,迷惑了前来迎亲的新郎,致使他中途遭到奥塞梯人的劫杀,化作情魔的他运用爱的梦幻,搅乱了塔玛拉的芳心。

为了摆脱诱惑,塔玛拉走进了修道院。然而上帝却无法庇佑她,她心潮激荡,渴望着爱抚。这时恶魔来到了修道院,在海誓山盟的爱的表达之后,吻了塔玛拉,亲吻的毒液煞时渗入了她的心胸。塔玛拉香消玉殒,恶魔也难逃刑人的命运,孑然一身,漂泊依然。长诗绝非表现了情意的沦陷,它有着远为丰富深刻的思想内涵。阅读一部艺术精品,就像探寻一片深海,不是一眼就能看透它深层意蕴的。

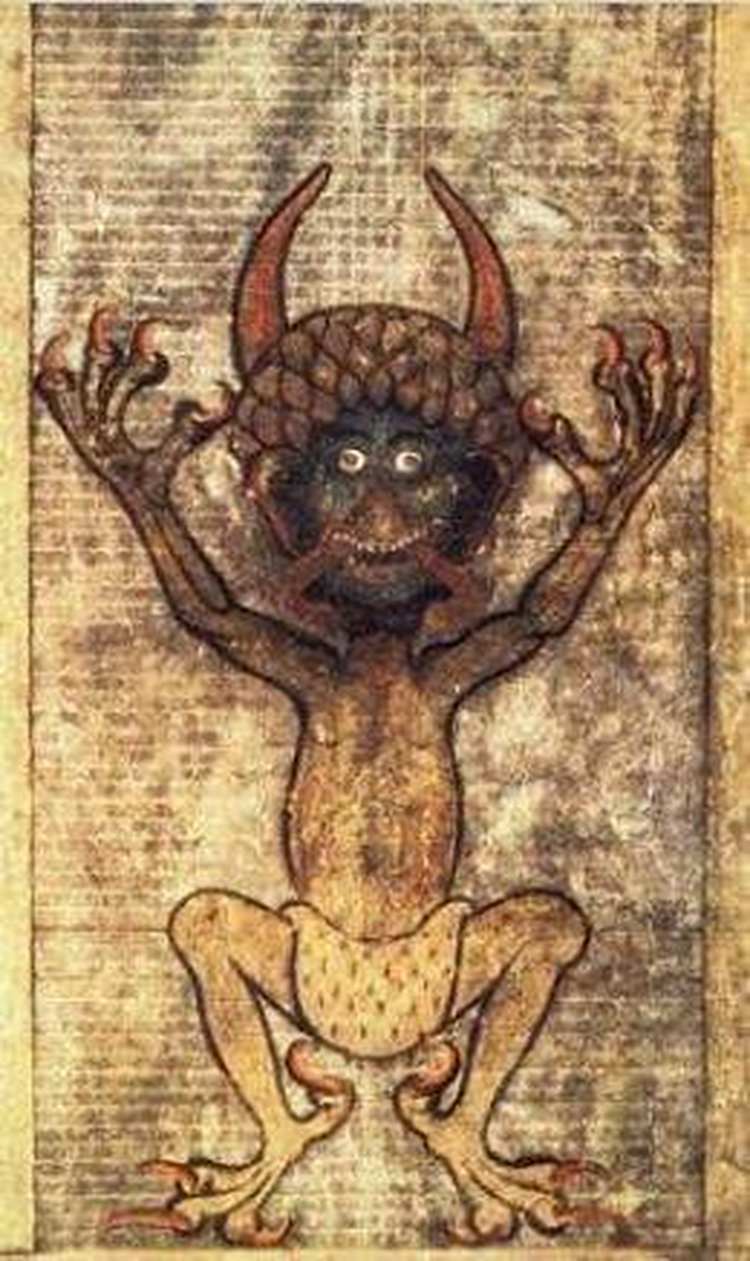

讲述魔鬼故事的文学作品可谓不计其数,其中的名篇有但丁的《地狱篇》,弥尔顿的《失乐园》,拜伦的《该隐》,歌德的《浮士德》,还有普希金的抒情诗《恶魔》,魔鬼形象从来就是自由精神的象征物和尘世邪恶的释放口。

莱蒙托夫承传了魔鬼形象既有的精神特征,又在其历史文化的共性中赋予了他新的审美意蕴。在他的笔下,魔鬼形象由《圣经》、民间故事中荒诞不经的神秘文化,转化成了一种多向度的社会、哲学、审美的沉思,有了一种现代的精神与文化关照。恶魔形象在一定程度上可以看作是诗人的自画像,恶魔的身影中有莱蒙托夫生命形态的附丽,诗人的好朋友,俄罗斯的浮士德,十二月月革命党诗人奥多耶夫斯基公爵曾经问过莱蒙托夫:谁是长诗《恶魔》中的原型?

莱蒙托夫回答说:我自己啊公爵,难道您没看出来?公爵追问说,但是您并不像这位可怕的反抗者和阴鸷的勾引者。诗人回答说,请相信吧公爵,我还不如我的恶魔呢。恶魔与莱蒙托夫的人生异质而同构,长诗的启示句:“忧郁的恶魔,谪放的精灵”,暗示了两度被流放的莱蒙托夫苦难的人生。

魔鬼曾经是圣洁的智慧天使,高居在上帝天穹中,曾甚得造物主的宠幸,既有信仰也懂得爱憎,未曾怀疑,不亵渎神明。虚度似水年华的坏习惯尚不曾侵蚀他纯洁的心灵,对那段人生的维护和珍藏传递了恶魔原本美好的人性和品质,映现了诗人曾经有过的纯真美好的岁月。下界的尘寰只是罪恶的大地,尘世间没有真正的幸福,没有永驻的美,那里只有罪恶和绞刑,那里只能靠卑下的情意活着,那里因为恐惧既不会恨,也不懂得爱。

恶魔看透了尘世人间的冷漠和罪恶,映现了一个超然于主流价值观的独行者对现实的真切感受。这也是莱蒙托夫的抒情诗《魔王的宴席》《死》《我常常被包围在花花绿绿的人群中》这样一些诗歌的主题。

孤独、漂泊的生活,导致了魔鬼精神的异化。在他枯寞沉寂的心中,除了冷酷的嫉妒外,再也积不起新的力量和新的感情。眼前所看到的一切全是蔑视和憎恨,它徘徊在世界的荒原里,找不到安生之地,散播着罪恶,而得不得欣喜。他如同一只被撞坏的小船,没有帆儿没有舵,顺着流水自由飘荡。恶魔精神症候的起源,就在于这无情的现实,以魔见人,以恶魔的处境映照现世。

恶魔的生命状态既是作者人生的镜像反应,也承载着诗人对现实世界的认识与思考。恶魔以散播罪恶的方式,实施着对现实的反叛。我们在他的反叛精神中可以看到一种气吞山河,睥睨天下的英雄气概。他统治着这个渺小的人世,无论走到哪里,他都从未遇见过能抵御他无敌艺术的人。

在同飓风有力的斗争中

我常常卷起漫天的飞尘

披挂上闪电和云雾的甲胄

惊天动地,在云霞里奔腾

他蔑视并呵斥天使

天使只能用他那悲戚的眼神

望了望这位客人的心灵

随后展开他的双翼

慢慢消失于广阔的天穹

他说:

我就是世俗的毁灭者

我是真知与自由的君主

我是人间奴才们的皮鞭

是上苍的夙敌,宇宙的灾难

恶魔叛逆精神中的否定一切、摧毁一切的特质,成为日后黄金世纪文学中虚无主义的一个精神源头,激发了莱蒙托夫同时代人对现存秩序和制度的挑战,具有情感和道德伦理的启示作用。别林斯基深爱恶魔,他说:恶魔成为我的生命现实,我常常对别人、对自己说起他,对我而言它就是真理、情感、美的化身。

长诗的第二章,演绎了恶魔与公主塔玛拉浪漫悲惨的爱情故事。诗人说:是天国为爱情敞开了大门,这既是上帝对爱和生命的尊重,也是恶魔用爱的方式来改变自身命运,远离孤独、痛苦和邪恶的实际行动。莱蒙托夫有他讲述爱情的审美辩证法,他要从现实苦难中发现依稀闪烁的生命希望,从生命的罪恶中发现残存的人性,在爱的激情中展示可能的悲哀。恶魔的心灵绝非一个干涸的湖底,他不顾天时的阻挠,疯狂地爱上了美丽的塔玛拉。

我情不自禁地开始羡慕

不太美满的人间的欢乐

只要配上以爱情的神圣仪式

就能成为容光焕发的新的天使

在第一次领悟了爱情的悲伤、爱情的激动之后,从他黯然无声的眼睛里淌出了一大滴辛酸的泪,这一滴火焰般炽热的非人间的泪,竟然将修道院墙上的石头烧透。恶魔的爱是真诚而强烈的,既是他对生命欲望的追寻,也是他人生忏悔和自我拯救的起点。他自己说,这是复活的征兆。他对塔玛拉坦诚说:

我就是毁灭希望的那个人

我就是那个谁也不爱的人

我亵渎了一切高尚的东西

玷污了一切美丽的事物

啊!这是多么痛苦,多么恼人

整整的一生,多少个世纪

独自享乐着,独自痛苦着,

总是在进行着没有胜利

没有和解的永恒的斗争

通晓一切,感知一切,目睹一切

竭尽全力去憎恨一切,蔑视世上的一切

恶魔的自我解释是认真的,他告别自我走向新生的生命宣言是严肃的,他对爱的永恒价值和信念也是真诚的。

啊,怜悯我吧,

你只要用一句话就可以把我送回至善和天国。

我想要同神圣的天国和解

我想要相信真理和至善

我想要祈祷,

我想要爱

不过诗人对恶魔爱情的书写是多元的,一方面它显示了爱的力量的强大和不可阻挡,恶魔心灵与情感的不死。在恶魔的生命世界里,爱情甚至是大于和高于生命的。

另一方面,他也在恶魔与塔玛拉的爱中看到了情欲的邪恶,他注定爱得悲惨的结局。爱的盲目与自私,恶的使然,让他不仅杀死了塔玛拉善良英勇的未婚夫,夺取了塔玛拉年轻美丽的生命,自己也难逃孤独永远、漂泊永远的生命结局。恶魔试图斩断与尘世的联系,带上塔玛拉去往天堂,通向上帝和爱的永恒,这一努力最终失败了。

诗人似乎在印证一条哲理:绝对的怀疑、一味地否定崇高理想的趣味和没有穷尽的个人反叛,永远是灾难性的。在永恒的冷漠中,在鲜活的生命之外,在现实的时空之外,是无爱可言的。恶魔生命的辉煌与凄美,在于它不是一个苟安的灵魂,他始终在抵抗尘嚣,寻找归隐心灵、安放灵魂的天堂。

恶魔的生命形态中既有莱蒙托夫的社会思考,更有他对生命终极意义的探寻。恶魔最终回到了他生命的原点,一种孤独、漂泊、叛逆、作恶的状态,表达了他守护自身价值的精神困境和寻求解脱的努力的徒劳。

恶魔形象似乎获得了一种悲壮、峭拔的气象。恶魔既是高傲的,也是自卑的,既是冷漠的,又是热情奔放的,既是得意的又是失落的。他既不想成为前者,也不想成为后者,恶魔最大的痛苦在于他不想成为他自己,却始终只能成为是他自己,这将是他的一种最为持续又最为深刻的生命悲剧。

恶魔是叙事主人公由第三人称讲述的故事。在叙事主人公构建的主文本中,又嵌入了恶魔等人物的第一人称叙事,作者形象尽显在叙事的主文本中,与魔鬼的话语相互渗透,映照对话,两者在情感和价值的判断上有着明显的高下,形成了长诗十分丰富的情感层次和不同的价值取向。长诗的丰富性和深刻性不仅仅在于其思想的丰富和深刻,还在于其情感和价值判断的丰富性和深刻性。以长诗中的自然景色的描写为例,在恶魔的眼中,大自然是一种荒僻而奇异的蛮荒,他对一草一木、一花一鸟,这一个个上帝的造物、神的世界,只是投以轻蔑的一瞥,在他高高扬起的骄傲的额头上,没有显出任何的表情。

相反,叙事主体对所有生命自然万物无不充满了敬畏与热爱,他对永恒的雪峰、黑黢黢的山谷、奔腾的捷列克河、凛然的高塔、一丛丛的蔷薇,表达了诗意的赞美,其中有着深厚的具有人类普遍心理属性的对生命的亲近和爱,以否弃一切美和生命的魔性的邪恶,形成了鲜明的对照。

塔玛拉形象在诗人和恶魔的心目中,尽管同样的美丽,让他们惊艳和爱恋,但爱的颂歌在两人的口中也显示出截然不同的音韵和色调,恶魔的七情六欲突然重新开口:

我向着你的闺房飞来

一直待到朝霞升起

把那甜蜜的黄金的梦

吹向你柔美的睫毛和香腮

而叙事人对塔玛拉的赞美似乎有了一个宗教的情感因素:

自从人类被逐出伊甸园

我敢说南国的阳光下

从未有过佳人如此娇艳

恶魔的爱多了邪恶的成分,其爱喷射的毒质最终杀死了他的爱人。澎湃的激情和幻想只能以飞扬的姿态显现在虚构世界,而无法落在大地上,恰是一只翘起在路沿上,永远无法落下的脚。

恶魔独有的艺术魅力还在于,诗人并没有直接描写恶魔灵魂的情状,没有展现主人公目的明确的奋斗与挣扎,而是用一种高于生活的精神走向,去描绘他激烈的心理和情感冲突,一种深沉的悲伤和热烈的狂喜。莱蒙托夫正是以这种方式表现了恶魔精神和灵魂的卓越。

好了,叙事诗《恶魔》就讲到这里。下一篇,我讲他的长篇小说《当代英雄》。

文章作者

张建华

发表文章69篇 获得2个推荐 粉丝422人

北京外国语大学教授,博士生导师,中国翻译协会“资深翻译家”,北外欧洲非通用语文学翻译与研究中心主任

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里