2.8 琵琶史 | 琵琶乐谱从哪来?

作者:吴蛮

2020-07-20·阅读时长5分钟

三联中读的朋友们大家好,我是吴蛮。欢迎收听我的琵琶课。今天我们来聊一聊清朝的琵琶。可以说,清朝是行家云集的盛世。唐朝之后,清朝是琵琶表演艺术发展的第二个高峰期。

原因是什么?因为明清时期,曲艺这样的艺术形式已经达到了历史最高峰,在民间非常盛行。琵琶普及于民间,在大江南北广泛地传播,甚至是大街小巷都可以听见琵琶“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”(《琵琶行》)的天籁之声。

琵琶艺术在说唱音乐中大放光彩。弹词(一种古老的传统曲艺,流行于中国南方的用琵琶、三弦伴奏的说唱文学形式。它起源于宋代的陶真和元明的词话,开始出现于明中叶,至清代极为繁荣,是清代讲唱文学中成就最高、影响最大、流传作品最多的一种。)作为我们大家比较熟悉的能够代表南方民间曲艺的一种艺术形式,明末清初已经在江南地区广泛流传。

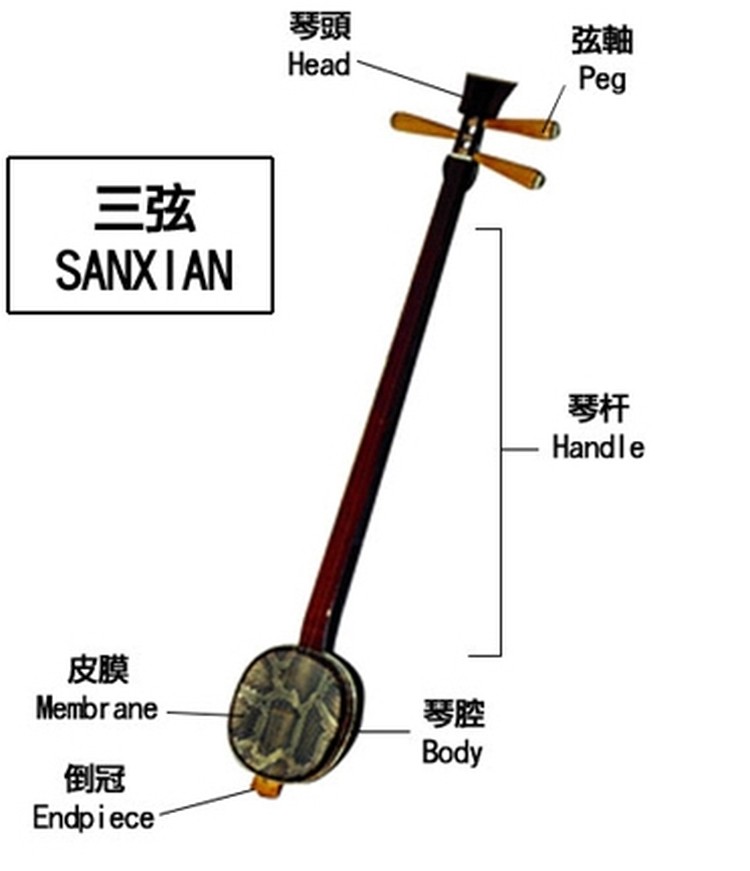

后来发展的扬州弹词、苏州弹词、四明南词(也叫“四明文书”,是曲艺的一种。用宁波方言说唱的弹词。流行于浙江宁波一带。原为文人的业余演唱,清末出现专业艺人。),都是以琵琶、月琴、三弦这样的弹拨乐器为主来演奏,形成了一边弹一边唱、讲故事的形式。所以,随着弹词的流传,琵琶这一件乐器被广大民众所接受,有了坚实的民众基础。

▲三弦的构造

当时有这样的说法:南有弹词,北有鼓词。现在有梅花大鼓(又称“梅花调”、“北板大鼓”,是北方鼓曲的代表曲种,也是北京、天津地区特有的地方性大鼓曲种之一。梅花大鼓曲调优美,旋律悠长,唱腔悠扬婉转,咬字珠圆玉润,拥有自己独特的唱腔特点。具有代表性的传统曲目有《钗头凤》《琴挑》等),在北京和天津一带。跟南方的弹词很相似,单人演唱或者是双人对唱,伴奏的乐器主要是扬琴、琵琶、三弦、四胡。琵琶在南北地区的民间音乐中都奠定了发展的重要基础。

清代后期,琵琶作为当时比较流行的乐器,出现了独奏、伴奏、合奏的形式,丰富了演奏表演的形式。清朝的时候了解传统音乐的朋友们会知道,弦索13套(中国民间器乐合奏,属弦索乐类乐种。因有13套乐曲而得名。在清乾隆、嘉庆时代以前就已流行,后蒙族文人荣斋收集整理1814年完成,取名《弦索备考》。以琵琶、三弦、胡琴、筝等弦乐器为主)、江南丝竹(汉族民间丝竹乐。流行地域以上海为中心,包括江苏南部、浙江西部一带。江南丝竹的乐队编制一般为7—8人,少则3—5人)、福建南音(称“弦管”、“泉州南音”,福建省闽南地区的传统音乐,世界级非物质文化遗产。南音有“中国音乐史上的活化石”之称,发源于福建泉州,用闽南语演唱,是我国现存历史最悠久的古汉族音乐。)、潮州音乐(简称潮乐,是主要流传于广东潮汕地区的传统音乐,国家级非物质文化遗产之一。潮州市是潮州音乐的中心和发祥地,其源头可追溯到唐宋之际,至明清时期发展成熟。)。

当时这一类小合奏中都用到了琵琶,民间婚丧喜庆、岁时节令,还有集会这种比较重要的娱乐场合中都有琵琶这件乐器出现。因此我们讲,琵琶促进了说唱和戏曲的发展,戏曲反过来促进了琵琶的发展。

琵琶乐谱出现

当时文人雅士对琵琶非常热爱,而且还探索出了琵琶新的曲调、技法以及表演风格。琵琶艺术在民间盛行,算是一件雅俗共赏的流行乐器,琵琶演奏者也如雨后春笋般层层辈出。

当时琵琶(技艺)相对规范起来,形成了一整套比较完整的体系。为什么这么说?唐朝之后,这么多年来慢慢发展,经过宋、元、明代,最后到了清的时候,琵琶整个演奏体系趋于完整,开始出现乐谱。

我们前面也讲到很多时候传统音乐是没有乐谱的,我们现在叫谱子,大家可以看着谱子去演奏。古代是没有这样的,并不是说中国传统音乐没有谱子,而是全世界的传统音乐都不用谱子。今天你去很多国家,包括非洲、南美洲都没有乐谱,都是口传心授,靠记忆传承下来。

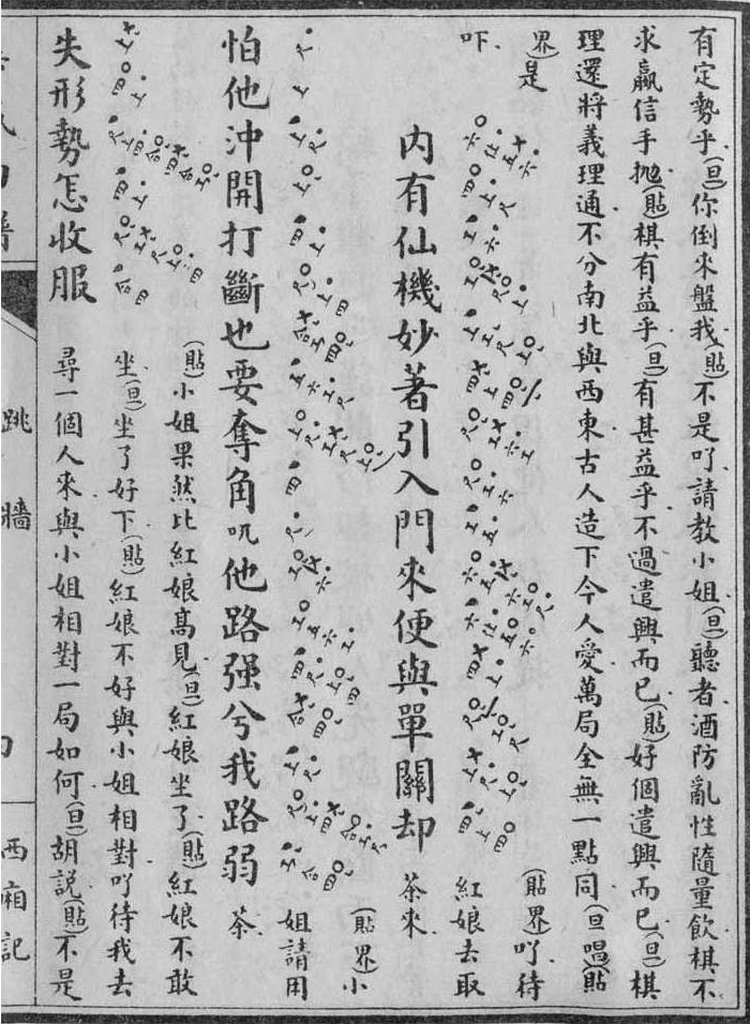

我们知道古琴有打谱、文字谱,当时琵琶也用文字谱。什么是文字谱?就是记下来的,比如第几根弦,第几根手指摁在哪个品位,哪个位置对应哪一个音,这个音有多长……都是用一句话写下来的,不像现在的简谱和五线谱之类。之前用的是工尺谱,在工尺谱都没有发明之前,我们有半字谱。所谓半字谱,就是用符号型的文字,表示轮指、弹挑、推拉吟揉的记谱法。

后来到清朝的时候就开始用工尺谱了,工尺谱后来是大家都很通用的,很多,比如说京戏,很多地方戏曲都是用工尺谱。到今天昆曲、京剧,老一辈的先生们,他们还是看工尺谱。“上尺工凡六五乙”就是“do、re、mi、fa、sol、la、si”,这几个音完全是写下来的。

▲昆曲工尺谱《西厢记 跳墙》

工尺谱现在很少人读懂,除了老一辈的艺术家们,说实在我自己也不是很明白,要很慢很慢地去找每一个音,是这样跟做算术一样,不是那么熟练。

话又说回来,到了清朝以后琵琶开始有乐谱了。老一辈演奏家们又记下谱子来了,那就是《南北二派秘本琵琶谱真传》。是谁记下来的?无锡的两兄弟华秋萍和华子同,他们两兄弟编订出这一本琵琶谱,奠定了琵琶乐谱的基础。没有他们的乐谱,琵琶不会发展到像今天这样的盛况。

南派VS北派

清朝末期琵琶分成了南北两派,也是一个很有意思的格局。

南派是以浙江派为主,浙江地区以陈牧夫为代表,曲目有《海青拿天鹅》《霸王卸甲》《月儿高》《陈隋》这样的文曲、武曲这样的音乐形式。北派是哪?北派是山东那一带,以王君锡为代表,有《十面埋伏》《夕阳箫鼓》这样的代表曲,也有文曲、武曲的风格。

我刚才提到文曲武曲,大家都要问,什么是文曲、武曲?

为什么说清朝是一个琵琶表演艺术发展非常重要的时期?因为清朝不仅是奠定了乐谱,奠定了派别,而且也发展出琵琶演奏风格,乐曲的两大分类。

文曲和武曲也都是由清朝开始来分类的。文就是文雅的文,优雅、文静。我们听到的很多都是很缓慢的曲子,有韵味的,描写景和情,大部分是描写内心的像山水画那样的音乐情绪。比如说我们前面讲到《月儿高》《夕阳箫鼓》这些曲子都是缓慢的,我们经常现在也能听到。

武曲是文武的武,和文曲完全相反,非常激烈,节奏性很强,戏剧张力很大。代表作是像《十面埋伏》这类曲子,讲故事、讲打仗的,具有描述性、模仿性,模仿声音什么的。

每一位了解琵琶艺术或者在学习琵琶表演艺术的朋友,一定要记住清朝末期是琵琶发展的第二个高峰,琵琶引进唐朝,为皇宫所喜爱,所以琵琶乐器就这样留下来了。清朝以后,得到了真正飞跃性的发展:除了乐谱,形成演奏曲目的两大类——文曲、武曲,而且形成了四大流派。

四大流派知多少?

我们讲了北派、南派,后来是四大流派。这个也有很有意思,到了一定的时候北方的表演艺术形式发展比较缓慢,以王君锡为代表的北方派慢慢地退出了琵琶演奏艺术的舞台。而南方名家云集,都在江南一带,形成北衰南盛的态势,所以在清朝的中后期,形成了四大流派:无锡派、平湖派、浦东派、崇明派。

无锡派最早,因为两兄弟华秋萍和华子同把南派和北派的琵琶曲子,用工尺谱的方法手抄写下来,编成了《南北两派秘本琵琶谱真传》,这个时期就出版了这两本。于是南派把北派的演奏曲目全都学过去了,出现了四大派。后来上海地区又出现了一派,以人名字(汪昱庭)命名的,后人叫“汪派”。所以最终到了近现代的时候,琵琶是五大流派。

好的,今天这就是本讲的所有内容,在节目中涉及的图片和内容,大家可以在文稿中查看。

听完这一讲的内容,是否觉得意犹未尽?如果感兴趣,大家不妨去完整地收听一下本讲提到的《陈隋》。欢迎在评论区分享你的听后感,与大家交流你的体会和收获。谢谢大家收听。我们下期再见。

转发下方海报

与吴蛮老师一起

开启一场琵琶探索之旅

文章作者

吴蛮

发表文章69篇 获得2个推荐 粉丝611人

国际音乐人,琵琶演奏名家,中国音乐教育和推广者,中国首位格莱美奖得主。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里