一位面艺师傅的养成之路

作者:王珊

2021-01-29·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3198个字,产生2条评论

如您已购买,请登录

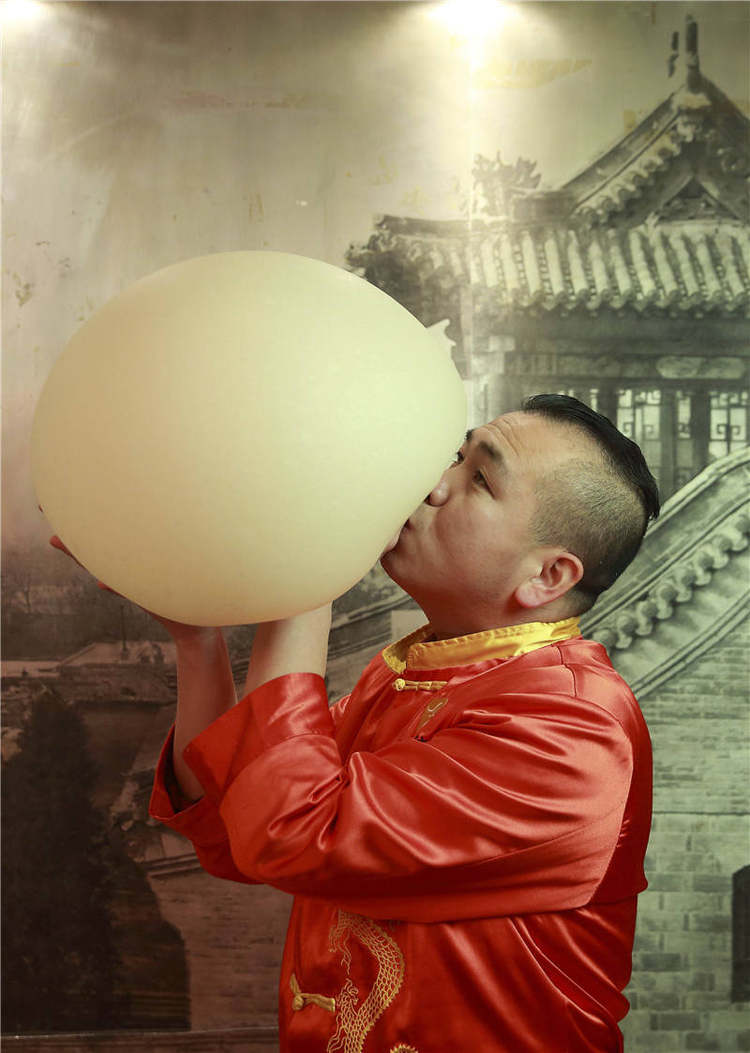

王张龙面气球吹得好,还创了吉尼斯纪录

口述/王张龙 记者/王珊 摄影/张雷

在山西,只要是稍微上点档次的饭店,就提供面艺表演。表演时,面艺师傅会穿着喜庆的红色或者黄色绣花的中式服装,或是站在饭桌的中央,或是在包间里。表演某种程度上有杂技的元素存在,比如说师傅会踩在独轮车或者高跷上表演削刀削面,他们将一块面顶在头顶,两只手握刀,移动得飞快,面就飞了出去,这可不是乱飞,一定要将面飞入到最前方的一个小锅里,煮熟捞出了就能上碗吃,也不算浪费。

在我看来,最精彩的表演应该是拉面。师傅会微微卷起袖边,拿着大块和好了的面团,先是揉成一个长条,提起来拧成麻花形,紧接着抓住两端,将胳膊伸展到不能再伸的位置,两手提着面,上下抖动,紧接着折在一起成双股,再成四股、八股、十二股。拉面师傅将一股称为“一扣”,普通吃的拉面拉到八扣就行,表演却要到十二扣以上,最后面条在师傅手里像是散落的琴弦,或是瀑布。轻轻打着打火机,面就能着起来。

学面艺表演是个辛苦活。我在山西遇到的很多师傅都是半路出家。即最初是为了学面点进的厨房,可架不住市场的需求,只能买了独轮车下班时躲在宿舍偷偷练。练习很苦,却很少有人想过放弃,因为相比于过去贫苦的日子,眼前的生活还是有奔头的。王张龙是其中的一位。他是成功的,已经上过60多家电视台的节目,去过20多个国家。

他能用4公斤面吹出直径达2米的面气球,远远看去就像一个表面光滑的巨型蘑菇,气球表面薄如蝉翼,能够透过面皮看到字;他还用重2.5公斤的面团拉成16384根龙须面,远观像瀑布一样,近看面细如丝,一点即着。这两项技艺都创造了吉尼斯世界纪录。下面是王张龙的口述:

我今年39岁,出生在临汾的一个农村,父亲是煤炭工人,母亲就在家里种地。我们家孩子多,生活一直不宽裕。说来你可能不信,16岁离开家之前,我从来没有吃过大米,与“米”相关的餐食是小米粥、黄米油膏、蒸黄米饭。吃的最多的还是面。我妈妈能做十几二十种面食,家里一日三餐都是面食:早饭馒头,午饭手擀面,晚饭汤面,过节可以吃到炸麻花和油饼。

我16岁时,二姐考上了大学,是村里唯一的大学生。我当时初中刚毕业,为了减轻家里负担,我决定出去打工。父母送我到镇上坐了大巴车,那是我第一次坐长途汽车,还晕了车。到了太原,我不知道自己能做什么,问了一圈下来,觉得还是去饭店当小工合适,管吃管住,也没有什么门槛。

1999年对我来说是一次机遇,我应聘到了双龙山庄做帮厨。双龙山庄现在已经停业了,那时却很有名,有十来家直营店,省外也有分店。在那里,我第一次挣到了50块钱的工资,还惊讶地发现大饭店里的冷菜、热菜、面案等工作是要细分的。那是我第一次真正意义上接触到面食。

双龙山庄的面艺总监是霍锁英师傅,他经常在各个店铺巡视,有时还会指导我们做面食。霍师傅很厉害,尤其是刀削面做得好。到现在,我都记得第一次看他削面的情景。刀削面要求三棱、柳叶形,厚薄均匀,宽窄一致,长七到八寸。师父削的不仅整齐,宽度一致、厚薄一样,削出来,还能落在同一个位置,就跟摆在那儿一样。我当时觉得,大师傅能把这么普通的一碗面,做得这么有艺术感,是一件很了不起的事情。

面食技艺讲究传承。霍师傅学厨时,师傅是胡世年,民国时期在大饭店做过面点师,新中国成立后还曾在人民大会堂做过面点,是山西面食界的老前辈。霍师傅经常跟我们讲他学艺的经历。他说,那会儿师父做,他们看,下了班就练习;师父们那会儿也不会告诉他怎么削,更不会手把手教,全靠自己看、自己悟。

文章作者

王珊

发表文章155篇 获得3个推荐 粉丝838人

哈哈,天下天鹅一样白

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里