高级一点

作者:三联生活周刊

2019-10-22·阅读时长2分钟

本文需付费阅读

文章共计1047个字,产生23条评论

如您已购买,请登录

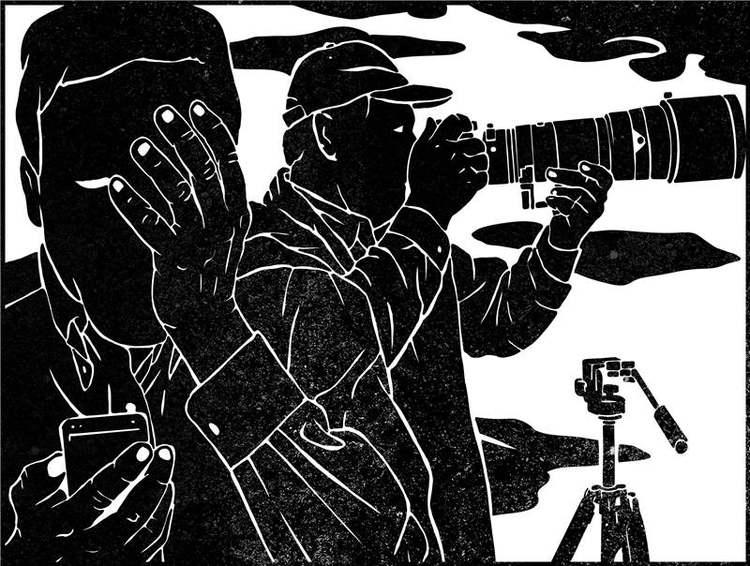

(图 谢驭飞)

文/德琨若鱼

当大家都拿着手机拍照时,你在旁边拿着相机拍照,人家会当你是专业人士,会自动腾出一点位置让你拍到更佳角度。相机更真实,手机拍的东西只能在朋友圈存活一会儿,那些美颜、滤镜等功能让拍摄者对相片的真实价值已不抱希望。但若您手持一个胶片相机,在持单反相机的拍摄者边上,他也会腾出地方优先让您拍,他觉得按那个机械快门是奢侈的动作,仿佛用手捏着光线穿进那个孔洞,他得做主,决定成像的不是相机,而是他的手指,若拿捏不准,胶片作废,他承受不了这种不可逆转的逻辑。我曾请一位年轻人按胶片相机的快门,他迟疑了很久,不够自信效果如何,放弃了。在这个古老的胶片相机面前,他很卑微。他们出生在一个可以重启的时代,数码相机容许试错,不好的删除,拍几百张可能只有一张是精致的,那就够了,不浪费什么,但投入大量时间筛选,不是浪费吗?

上世纪90年代,办公室的陈老师和人说话,一定会走到对方办公桌旁,以凝视的方式进行交谈,那种气质让人备感尊重而使生活显得温润。也就20多年的光阴,“陈老师们”已成过去式,大家在微信群里聊天、布置工作,直接截屏,把第三方的话原封不动地转过去;工作上的问题,直接晒张图片,善于举证,赖不掉。一些不大不小的领导喜欢在工作群里晒实证,对上,显示自己工作认真到位,对下,不容许你狡辩。呜呼,此等做法和家里吵架时打开窗户让他人一并听到的耍泼行径无异。倘若发私信来沟通,和陈老师走到面前来讲话是一样的,只对你轻言,这是高级的做法。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6048篇 获得18个推荐 粉丝47968人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里