在这座被苏东坡盖过章的岭南小城,找到附近

作者:三联生活周刊(微信公号)

04-28·阅读时长23分钟

摄影:贰D

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”,如果宋代有网络,惠州早就在苏东坡如椽巨笔与苏粉加持下,成为响彻宇内的一线“网红城市”。

今天的惠州魅力更胜,大概没有哪座城市,在短短的一次Citywalk,就能看尽老街、双城,看山湖相融、两江汇合。踏入古城,就是以身入画,被流淌了千年的东江、西枝江温柔环抱。人们在文笔塔、东坡祠纳凉,脚下踩的是明清老街、民国砖瓦。

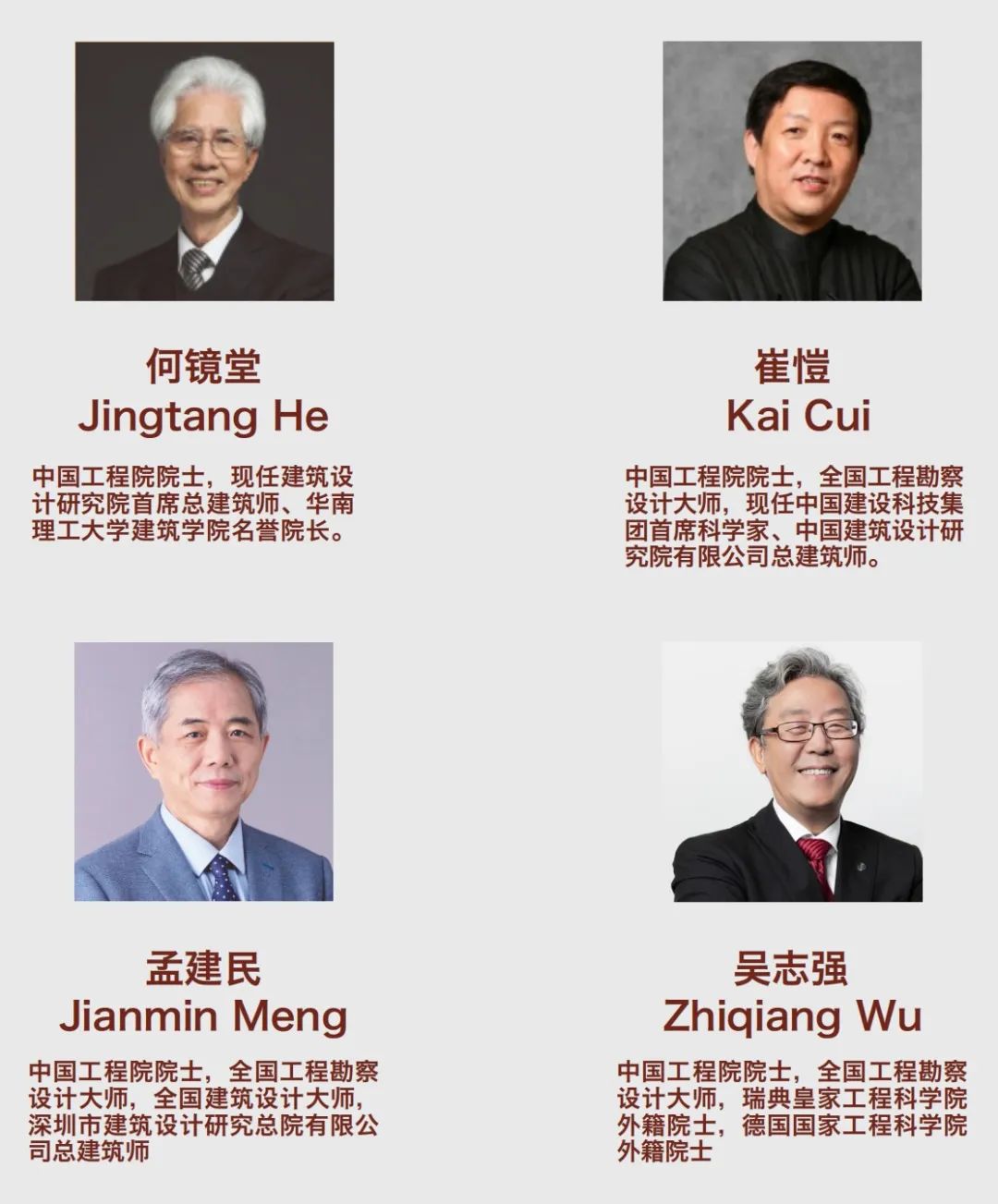

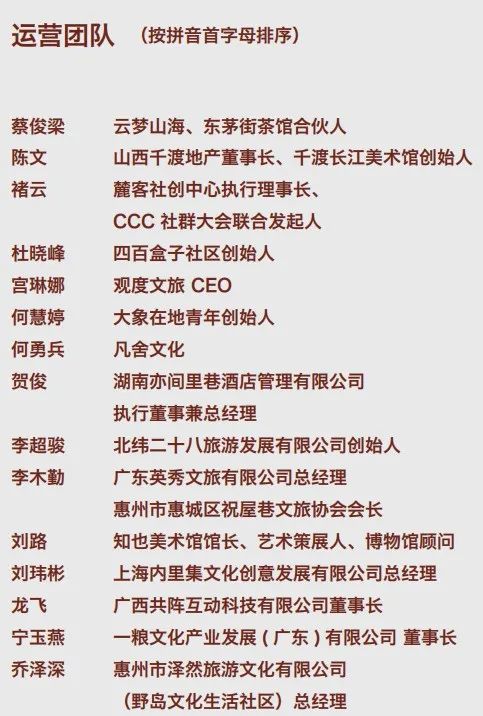

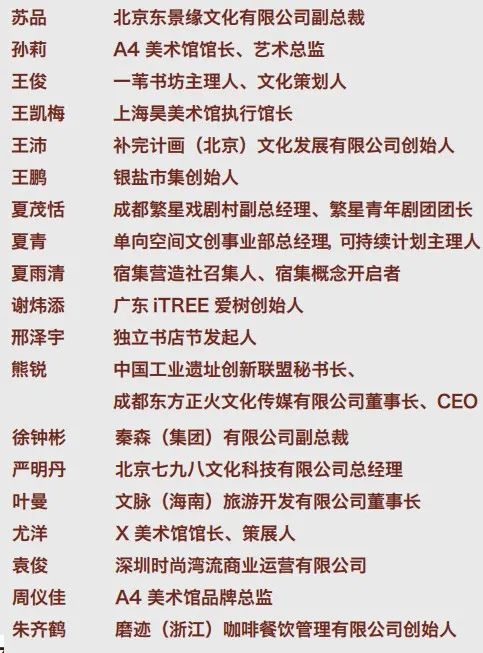

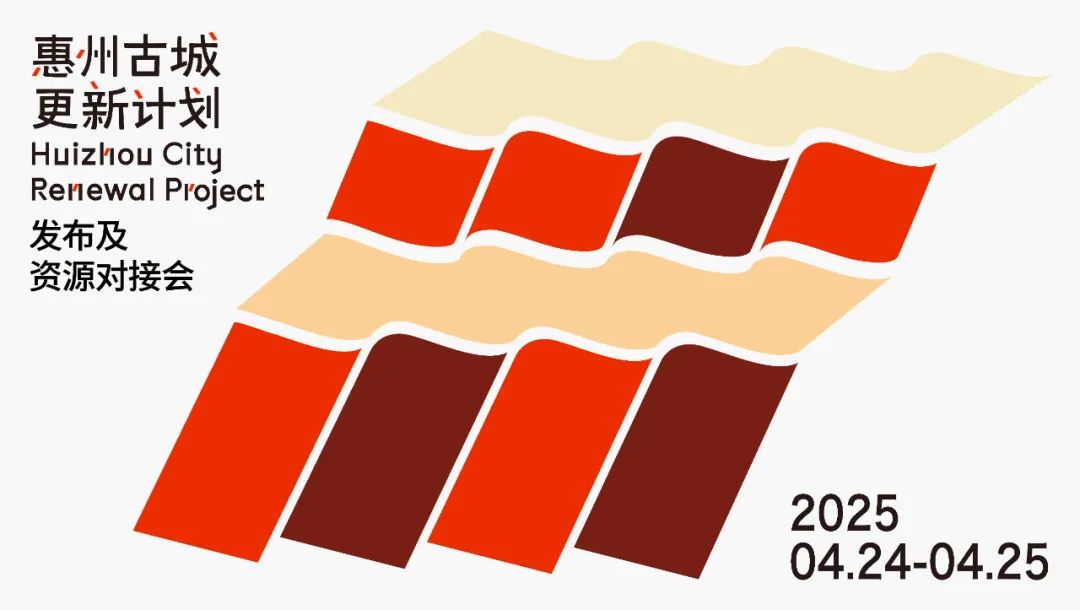

古城虽云乐,还想要更进一步。4月25日,“涟漪有声”惠州古城更新计划发布及资源对接会在惠州落地。上海风语筑文化科技股份有限公司作为总策划,携手三联人文城市,共同推动古城更新计划的开展。超过百位来自建筑、文化、艺术、商业等领域的专家、策划人、设计师组成“古城更新专家库”,构建起一支跨领域、跨地域的专业团队。

“海山葱茏气佳哉,二江合处朱楼开。”踏上合江楼,俯瞰两江四岸,东江宽阔大气,西枝江秀丽和缓,近寻老船厂,远眺罗浮山,有惠风和畅之感。这座被江湖山川尤其青睐的古城,正以当代笔墨,将历史的涟漪,化作未来的声浪。

文|榭瑞

编辑|沈律君

取东江水朝夕饮,Citywalk里的人间烟火

两江一街,楼里桥外,树成了小山,山成了湖影,踏入惠州古城,就是以身入画。如果一个人顺着广阔的东江行走,过东新桥,来到西湖,远处站一人描绘出塔、桥、湖和远处山峦的轮廓,这幅画卷必定有气蒸梦泽之感。桥成了一条线,人好似行走在江、湖之上,难怪王阳明会有“江草远连云梦泽,楚云长断九疑山”之感。水利万物,流淌共生,惠州的圆融、悠然,从两江与西湖中舀得。

“人间胜绝略已遍,匡庐南岭并西湖”,苏东坡寓居惠州,在西湖生活的日子,他写下诗篇六百,更在精神上更加超然名利。他写罗浮山,也写岭南美食,更写惠州人的自在、从容。4月24日,古城更新计划的顾问专家团,深入惠州古城,在两江一湖的环抱中,一路行经中山公园(府城遗址公园)、合江楼、水东街、老船厂、桥头文化空间等,来了一场尽兴的Citywalk。

“鸟瞰惠州,山水苍茫,天风浩荡,心旷神怡,宠辱皆忘。”清华大学建筑学院副教授、评论家周榕是第一次来惠州,颇为惊艳。

这种豁达、从容的精神,注入西湖,滋养了这座古城千年。中央美院人文学院教授、博士生导师、古典文学学者董梅,将苏东坡身上洗练旷达的气质,看作惠州的精神符号。在这里,延绵的、平缓的、饱满的湖、江,是一种不同于任何城市的烟火气。这种烟火气可以在东坡作品中“起舞弄清影,何似在人间”中找到对应。

惠州西湖

图源:视觉中国

在董梅看来,中国人更迷恋的是人间性,对此生寄寓此世,而不谈前世或来世。谈人间,意味着有情有味。苏轼的名士气度令古往今来无数人拊掌,西湖碧水,不仅揽尽岭南风月,更将人间各色滋味做成梦幻泡影。泗洲塔影斜倚湖心,恰似苏轼笔下“玉塔卧微澜”的千年定格。

东坡精神已经浸入这座城市的骨血,惠州的景、人与四时风物,都延续了一种超然的气质。广州土人景观顾问有限公司首席设计师庞伟,主持建造了很多城市改造项目,他发现,当下的中国不缺改造的手段,而缺乏一种精神调性。“如果要更新惠州古城,首席顾问应该是苏东坡。惠州有哲学,更需要哲学,这是一种城市的精神属性。”

岭南茂盛的绿植让城市生机勃勃

图源:惠州发布

如果一座城市的文化底蕴足够深厚,被呈现得足够完整,还有什么是人们可以去挖掘的?大舍建筑设计事务所主持建筑师柳亦春发现了一个“不起眼”的地方。他在西湖旁找到了苏轼登临惠州的码头,也许我们今天脚下踩着的,就是东坡曾经踏上的土地。

“一千多年前,一个人在西湖的某处登岸,这个人即将在两年多的时间里边,让这座城在中国的文化史上亮起来。”苏轼登临惠州,已过知天命之年,自足、旷达已经逐渐地成为生命的稳定状态。遇挫折、遇忠厚、遇沧桑、遇旷达,来到惠州,东坡从“试问岭南应不好”到“不辞长作岭南人”,找到了他在人间的位置。通过时空构建与古人对话的诗意画卷,行走西湖、东江之畔,穿越古迹,是一场文化旅游能获得的最深刻的精神滋养。

水东街的古老骑楼

图源:涟漪有声:「惠州古城更新计划」

东江水缓缓流淌,水东街的骑楼静静屹立,合江楼、文笔塔遥相呼应,迈入惠州老城,中山公园的孙中山像下,小孩踢打,老人乘凉,年轻人在咖啡文创馆里谈论未来,老街的樟树掩盖住老惠城县政府和稌山书院的旧址。

下合江楼,迈入水东街,它是连接府城和县城的核心,见证了东江流域盛极一时的商贸兴衰。商业繁荣,海鲜爽甜,站在骑楼下遮阴,一杯凉茶下肚,说客家普通话的阿嬷递来一瓣柑橘,中和了凉茶的涩,笑出褶皱的面容久经日晒,对视的时候令人瞬间把外来者的标签摘下。这是惠州人含蓄的热情。

独特的山水格局,带来了一种圆融和随性。在精神气质上,广府人的农耕文化和惠州的客家“江湖文化”结合碰撞,还有更东边的潮汕文化,岭南三大文化在惠州碰撞,让它变得包容,包容里有带着文化的底气和生活的自得。

全国工程勘察设计大师、清华大学教授张杰说,今天来做古城保护,是一个很好的节点。国内的很多城市,40多年解决了几百年的问题,过去的审美是宽、高、大,而今天的审美逐渐成为了对微小的、具体的事物的观赏。

“惠州在传统中构筑的山水格局是人居典范,但也不得不面对立交桥这样的现代城市产物。现在,一个行人,很难像过去那样步行就能接近山水。从生产到生活,人的需求变了,城市就要去回应这一从物质到价值的需求。”而处理传统建筑、旧的遗址与当下的需求,是一个反复的、持续的过程。

最早可追溯至 1955 年的花都电影院

图源:涟漪有声:「惠州古城更新计划」

在我国几千年的城市历史发展格局中,惠州非常独特,它是府城和县城距离不太远,但又彼此独立的存在。两江一湖托起这座城市,各种历史时期交叠于此。一个典型的例子是原惠城区政府大楼及梌山书院。在古城更新计划中,这一院落将被打造为古城酒店。

八九十年代风格的筒子楼,锈迹斑斑的铁窗,还有颇有年代感的“舞蹈室”门牌......近期正在拍摄的电视剧《谷雨》,就在此地取景。崔愷院士团队代表、中国建筑设计研究院院本土设计研究中心副主任喻弢,对影剧院印象深刻,那时候的舞台、胶片,都是日常使用的,走进那个空间还能感受到当时的气息。“这是一代人的青春记忆,也是城市一处标本化的存在。”

这场充满发现的Citywalk,其实是惠州古城更新计划的前奏。4月24日至25日,“涟漪有声”惠州古城更新计划发布及资源对接会在惠州举行,来自建筑、文化、艺术、商业等领域的百余位专家组成“古城更新专家库”,他们穿行于合江楼、水东街、老船厂,用脚步丈量古城的肌理,在沙龙中激烈讨论——如何让这座活着的古城,既留住记忆,又生长出新的可能?

摄影:贰D

无论是文艺作品,还是现实文旅,观赏“古城”“小众”和“老旧”,成为了一种时髦。但实际上,从远距离的观赏到进入空间的体感,往往还有一段真空。在空间的新旧转换中,如何照顾到具体的人,是一个容易被忽略的问题。全国工程勘察设计大师、教授级高级城市规划师李晓江举了一个非常具体的例子,惠州的街道尺度宜人,“宽马路永远不可能有烟火气。”同理,在对待历史文化遗址或建筑时,保留或是焕活烟火气,翻新是一件容易的事情,但是惠州不需要成为另一个长沙、重庆,烟火气来自于在地的色彩。“要克制新建的欲望。”

顾问专家团在古城更新计划发布会现场合影

图源:涟漪有声:「惠州古城更新计划」

在不做标本的古城中,生活缓缓流淌

惠州的古城更新计划,把“包场”和“大拆大建”列入了黑名单。放下囫囵吞枣的思维,接下来要做的,是走街串巷,和卖凉茶的阿姨对话,问问商业街的生意如何,与民居的商户讨论,门口的街道要不要拓宽,具体的问题,需要具体回应。

步行进入合江楼广场。抬眼望去,就能看到灰瓦白墙、红柱青台,还有充满传统韵味的彩画斗拱梁枋。

登临合江楼,可俯瞰碧江黛瓦的水东街一期,明清文化调性的建筑与现代商业融合。下楼穿梭在街巷中,第二期是更为传统、原始的骑楼样貌。行走在深巷当中,沿着一街九巷,探索古城肌理。越往深巷走,越能感觉到无需仿古的自然质感,街巷建筑和窗户,都是古今交融的痕迹。

午后的水东街静了下来,和平直老街一处院落门扉半掩,用当下的目光看,像一处古民居改造而成的茶室,叩门而入,主人清姐盛情邀请,走入院内才发现这是私家院落。新铺的青石板,正在涂漆的木柜,垂下白墙的各色花柳,这是一个充满生活气息的院落,一个岭南人家湿气氤氲、风随心动的超然之所。

老屋的青砖、墙雕、白墙不动,清姐把自己的生活趣味一一搬入,花卉、石雕、蒲团、笔墨、茶叶,还有一个闲暇时拍视频的手机支架,清姐坐在天井之下,坐拥一方天地。她曾悉心寻找惠州的院落,好不容易寻找到一处带有完整天井的古屋,于是精心修葺,闲暇时光邀来朋友们弹琴、唱歌、品茗......

年轻一些的朋友建议清姐把屋子改成民宿或咖啡馆,步行可达东坡祠、合江楼,地理位置和人文属性都不错。清姐思虑再三,觉得还是不好,她的初衷是寻找一间安静的茶室、一个种花的院落和一方秀气的天井,她过着闹中取静的田园生活,不想太累着自己。

清姐打造的院落

图源:清姐

穿街走巷之间,邻里气息相闻。人们在这样的氛围里,不自觉地放缓速度,拂去焦虑与冷漠。无论年龄、背景、来自本地或是外地,城市的艺文生活,是人的精神支撑。在李晓江看来,二三十年前的贫穷时代,人们追求高、宽、广,烟火气是需要摆脱的,但今天,城市性、生活性变成了一种值得欣赏的景观。审美的变迁,也就是价值观被重塑的过程。

生活性、文艺范、烟火气,背后折射出的是过去几十年,生活方式和工作方式的改变。这些改变可能带来阵痛,或是新的思考,这是对空间的演变和设计的新启示。

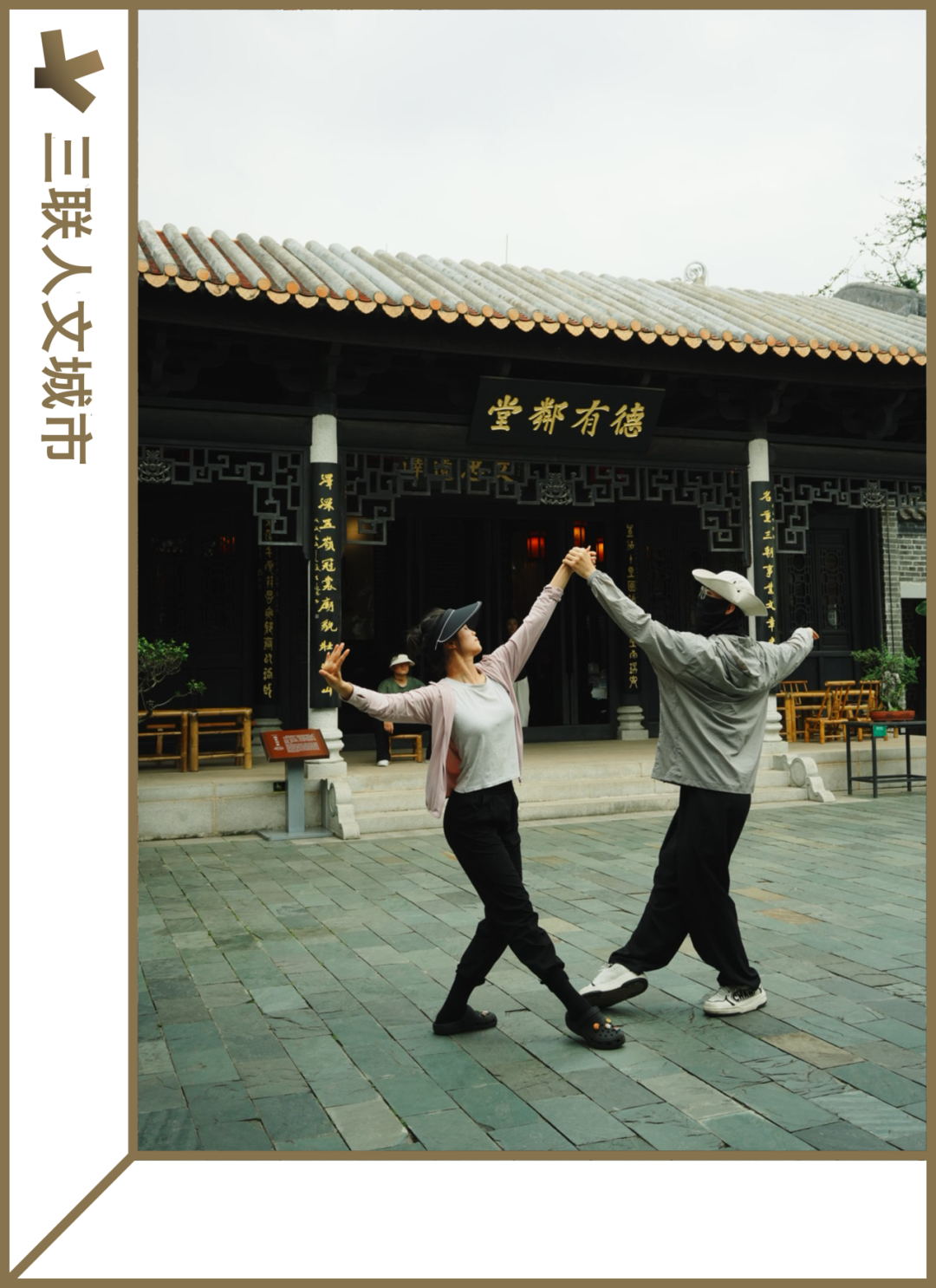

摄影:贰D

在老城,不论是新来的人,还是回归的人,心安就有了新业。“人的感受是第一位的。”李晓江举了个例子,北京东西城的改造,用的是“社会共生”的办法——一部分原住民自愿搬迁,一部分年轻人回来,还有一些新进入的人,每年搬入搬出大概有2000-3000户,速度看上去不快,但是保留了社会的延续性。

这种让变化尽量自然发生的方法,和方家胡同的变迁过程有些相似。OPEN建筑事务所创始合伙人李虎,喜欢寻找那些显而易见的城市标签。因为团队在方家胡同办公,过去的很长时间,他一直在观察北京方家胡同的生态,就业、生活、娱乐、休闲,都在一条胡同中共生,同时也会产生矛盾和碰撞。这是一种有趣的、长久的共生机制。

他在惠州看到了一些很生动自然的场景,年轻人的聚集空间,比如咖啡馆、酒吧,人们聊天或是呆着,很有生命力,“城市里有一些缝隙让年轻人发挥”。这和惠州古城的改造思路是相似的,去播撒花的种子,让一切自然发生。

图源:视觉中国

过去的一些古城改造,从政府招商,再到施工、交付,是轻运营的模式,在惠州,运营被前置,前期策划的目标感和精细程度也被放大。风语筑董事长李晖去考察过桥头文化空间,它的位置很显眼,坐落在滨江桥头,与历史文化地标老船厂隔水相望。未来,这里会成为一个古城美术馆,向上海的安福路靠拢。

打造一个文化聚集地,引入良好的配套,例如咖啡馆、艺术空间,建成之后,就不是政府主导,而是民间自发形成。周围的片区逐渐被带动。在他看来,这样一种用核心点位带动周边,进而同步完成微改造的模式,是一种新的形态,也可能是未来各种城市更新的一种参考。“我们已经有了平遥古城,有了大同古城,但惠州的特质并不一样,我们要做的是让老城既有记忆又有活力。”

图源:视觉中国

由点穿线,由线带面,一朵花、一株滕蔓的根系从民居的窗口蔓延到隔壁,在岭南户户相闻的人居格局中,这是一种润物细无声的影响法则。古城的生活不会因为改造断层,而是持续地、缓慢地流淌着——让一些事情自然而然发生。“这是一个吸引年轻人的地方,那这个城市就很有希望。”

把这幅山水画卷的笔墨,交给城市真正的使用者

顺着桥头文化空间过水门大桥,往老船厂、老惠阳政府大院和影剧院、中山公园走,就是一条文化地标路线。吸引“嘴刁”的青年人群,独特的文化艺术体验是不可少的。

沿着新民街步行,古老的民居静悄悄地注视过往行人。穿过水门大桥,踏着铁板台阶,就到了老船厂。这是一片稀缺的邻水建筑,保留着五六十年代木框架结构。它是东江航运史的重要见证,承载着造船工艺,也保留了许多城市记忆。

惠州水门大桥

图源:视觉中国

四月的惠州暑热漫散开来,祁哥慢悠悠地从楼上踱步下来,打开蓝色边框的玻璃门。冷气窜出,一只灵活的狸花猫从他脚下冲出门,钻进外面堆成山的老物件里——乍一看,感觉惠州也有个潘家园古玩市场。

“惠州真的是舒服。”祁哥出生在西北牧区,十三四岁时随父母来到惠州,成年后在北京影视行业漂泊多年,选择在而立之年重回惠州。他在西枝江旁的老船厂渡过了五六个春夏秋冬。“它保留着惠州老的建筑样貌,还有一些怀旧物件”,当时是一眼相中。一楼是咖啡馆、玩具、旧物件,二楼更像是他和朋友的小“乌托邦”。爱来这里的年轻人都有一技之长,涂鸦、滑板、设计......

祁哥自己做的玩具模型,就挂在咖啡店的门口

图源:祁哥

祁哥不仅是老船厂的“资深租户”,也在将更多的年轻人吸引到这里,消费、创造和号召。“惠州不缺文艺的一面,不管是人还是圈子,但是,可能需要更多的空间来把大家聚在一起。”在古城更新计划中,老船厂就是未来的青年文化空间。

但是,在进行地标性的空间打造过程中,许多失败的案例值得借鉴。中央美术学院人文学院副教授耿朔去过很多历史文化名城,“很多空间活化只是借用一个老房子,但里面的内容是割裂的”。老船厂见证了东江的航运史,也是这座岭南山水之城的地域文化标志,它的改造走向非标商业,需要更为慎重。建成之后的运营,更需要细致的在地调研。

老船厂的天台成为影视剧取景地

图源:《追光的日子》

在成都麓湖社区,CCC社群大会的运营团队通常会提前设置一些大家感兴趣的内容,但后来,运营团队发现,策划阶段的话题常常是“自以为是”,社群参与者关注的话题往往更具体、更令人意想不到。

CCC成都社群大会联合发起人褚云拥有很丰富的社群运营经验,他认为,调动空间中的原住民、普通人,能够有非常多的可能性。这是从血泪教训中总结出来的,很多项目轰轰烈烈地开始,最后不幸烂尾。“我们需要特别警惕网红,追求‘长红’,附近的参与很重要。不能眼光老是盯着游客,而忽略了在地民众的感受。”

在这一点上,中山公园(惠州府城遗址公园)的改造提供了一个正面案例。来到五四步行街,经过花都影剧院,穿过一排排樟树和榕树,“天下为公”的牌坊,正前方是中山先生纪念雕像,右手方是惠州府衙遗址展示馆,博物馆的位置偏向于右侧,周围还有少儿图书馆和坊称“民国小楼”的居所。

中山公园

图源:涟漪有声:「惠州古城更新计划」

北京清华同衡规划设计研究院、历史城市保护发展所所长徐慧君,在二十年前和惠州长大的先生相识,作为新惠州人,她全程参与了中山公园内府衙遗址的保护展示项目。

“中山公园是惠州第一个现代公园,我们在改造的时候,不能把它完全给更新掉,所以现在府衙遗址展示馆仅就有限的发掘范围,偏于公园轴线的一侧,用一个很谦逊低调的手法,轻轻‘掀起历史一角’。”对于叠加了不同历史时期的空间,这是非常敬畏和尊重的态度。

中山公园

图源:视觉中国

徐慧君常来惠州,从前,中山公园这一带改造前,正对着的街道以及周边有些萧条。这一次实地考察,她欣喜地发现,周边开始自发地形成了很多有意思的小型业态,出现了一些活泼的咖啡店、小酒吧等等。“这个路子是不错的,用针灸式的点状激活,周边自然就会吸引更多的人和业态来。”

这种城市更新的手段,不同于过往的修旧如旧,或是修旧如新,行走在惠州古城,能感受到当地对待网红的审慎态度。某种程度上,网红和消费主义是密不可分的,而消费主义气息并不浓厚的惠城商业氛围,也就天然更本土、更独立。地方性并不意味着眼界的封闭,反倒孕育出网红世界之外的可能。

中山公园

摄影:贰D

古城的肌理复杂,有策略,有规划,有人情,有互动,常常是牵一发而动全身。在周榕看来,不存在单纯意义上的“城市更新”,只有非常复杂丰盛的“人文日新”。即城市不是单一群体构成的,是复杂的、大规模的生态位,生态位中包含着不同的共同体,有许多矛盾的族群。在矛盾中,是用一组压住另一组,还是允许这些爱恨情仇、冤亲债主共存,后者可能是更加自然的。

摄影:贰D

城市的精髓就是人文显像,既占据彼此的生态位,又能充分互动、展现。如果要调动更多社会力量参与,能够有更强的人文性,需要再把认知拓展,把结构化的封印突破,让城市空间更广阔。更通俗来说,把选择权交给真正生活在空间中的个体。

《三联生活周刊》主编李鸿谷说,创造一个叫惠州的品牌,把人文和空间结合起来。核心是,空间应该给予城市人文。城市的空间功能和使用高度融合,而非凭想象构建一个使用体验不佳的空间,也要与传播的反馈融合,例如,当哈尔滨被亲切地叫做“尔滨”,再从社交媒体反馈给当地人,这也是城市幸福感的来源之一。不论是历史还是对未来的想象,空间的情感价值和空间本身需要高度契合,这是人文性的根本。

顾问专家团在惠州考察现场

图源:涟漪有声:「惠州古城更新计划」

城市留给人的印象,藏在细枝末节的符号中,自然地流淌到记忆中。四川美术学院教授、XBA向北设计机构创始人李向北在惠州扫街,“我昨天拍了很多细小的画面,街铺、欧式的房子、瓦房、老树,未来这就是我对这个城市的记忆元素。”

把脚下的土地当做“吾乡”,在这座活着的古城找到附近

在厚重的历史基底之上,惠州代表的“古城”,并非是停滞于过去的、标本式的古城,而是中国更广泛的城市群像。

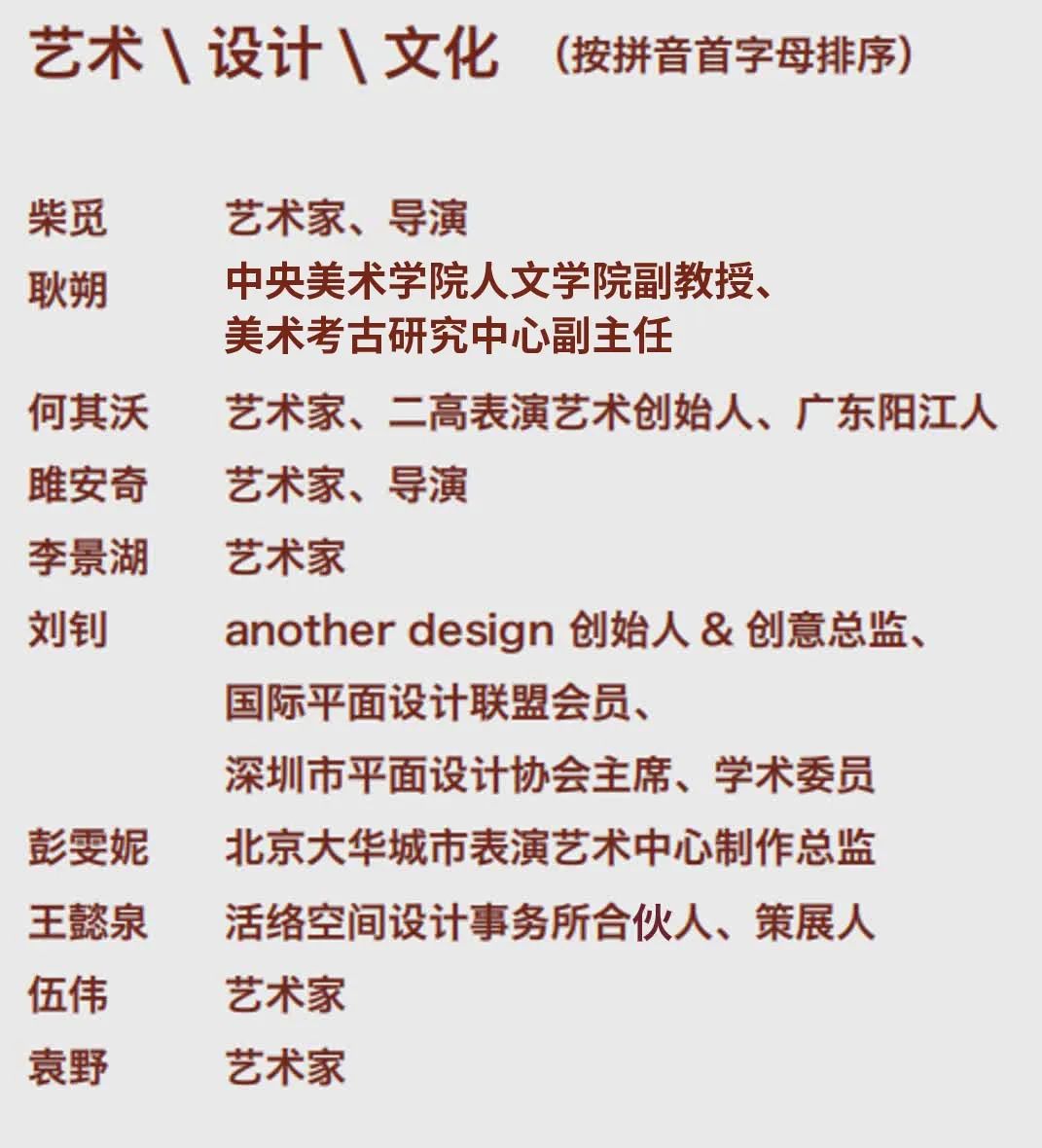

顾问专家团论坛:古城更新如何“系统升级”

贾冬婷、李晓江、董梅、张杰、李鸿谷、李晖、李虎、周榕

(从左到右)

图源:涟漪有声:「惠州古城更新计划」

全国工程勘察设计大师、教授级高级城市规划师李晓江,回溯了过往的城市改造思路。贫困时代,弃旧图新是主流,留下了非常沉重的遗产:以大为美、以新为美、以高为美。二三十年前,烟火气是需要摆脱的,今天,烟火气、生活性成为了值得欣赏的景观。这样一个审美的变迁,也就是价值观进入的过程。改革开放,伴随着城市价值观的重现。

全国工程勘察设计大师、清华大学教授张杰说,今天来做古城保护,是一个很好的节点。我们的城市用四十多年解决了几百年的问题,过去的审美是宽、高、大,而今天的审美逐渐成为了对微小的、具体的事物的观赏。

“惠州在传统中构筑的山水格局是人居典范,但也不得不面对立交桥这样的现代城市产物。现在,一个行人,很难像过去那样步行就能接近山水。从生产到生活,人的需求变了,城市就要去回应这一从物质到价值的需求。”

在张杰看来,古城更新把社会问题和经济发展绑在了一起。惠州针灸式的点位改造,能够从运营、资金等层面散点开始,大概一、二十年,可以有慢慢提升。如果资金压力大的话,那么打造所谓“爆款”的频率,就会适当地变慢。但是想做城市“爆款”,首先需要重视人本身。

古城的街巷交织,民居散落在各处,新老文化交融,在这样一个复杂的城区做改造,不是寻找到可能的缝隙,种下一颗花的种子就放任不管,而是从一开始就有全局思维,厘清空间变化可能给原住民和外来客带来的体验变化。

当下的文旅市场火热,但是一座城市长期的吸引力是要怎么保持?张杰主持设计景德镇陶溪川的改造项目时,将产业放在第一位。“旅游发展是在老百姓过好自己日子,有了就业基础,才能可持续发展文旅,否则旅游是候鸟的状态,一会儿到这里,一会儿到那里。”他的一些学生在北京的南锣鼓巷做调研,发现南锣鼓巷能开六个月以上的店铺就能被称为“老字号”。

在短暂的、候鸟式的文青消费潮流中,苏轼千年前留的“此心安处是吾乡”是一个很好的启发。“我们做事的人,需要把这里当作吾乡,让外来的人,处理长期和短期的平衡。蛮荒解决不了‘安’的问题,所以要先‘安’,再让旅人来。”

西湖鱼木花盛开

图源:视觉中国

惠州"岭东雄郡"的千年文脉与当代城市更新需求的融合,需要自上而下的视野,更需要自下而上的生长。在古城中做“插花式”的改造,让种子自让蔓延、播撒是最好的,但是,一些空间不能满足现在社会需求,需要在原有记忆空间的基础上新建,就需要更落地的介入方法。

千渡长江美术馆馆长陈文,对老船厂和老惠阳县政府大院印象深刻。“除了资本介入,在空间上,有趣的东西、现当代的血液,才能够激活年轻人,比如利用现当代艺术牵头。也需要好的主理人介入,形成完整的生活线条,包括文创影视和社群文化。”保留在地性,更多地选择本土,或从本土走出的、有经验的主理人。养花需要时间,“不能着急,做时间的朋友。”

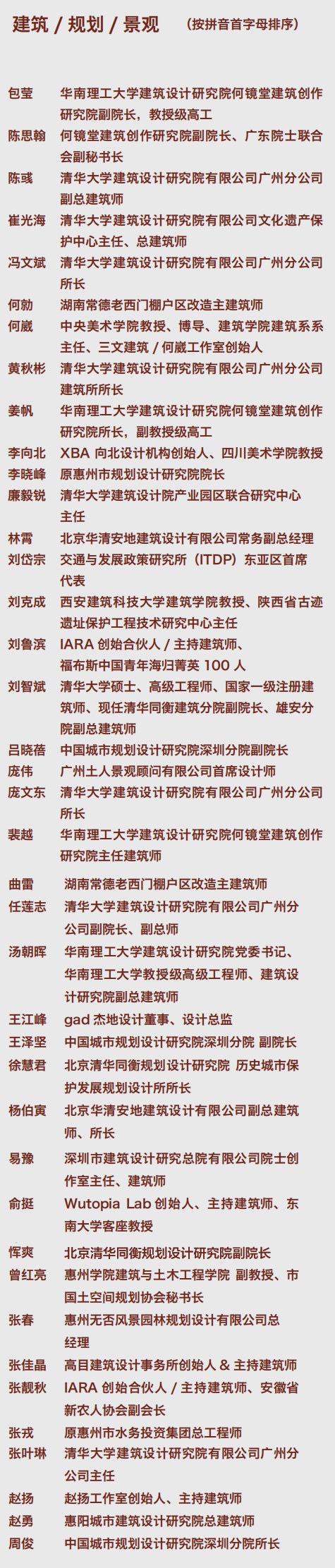

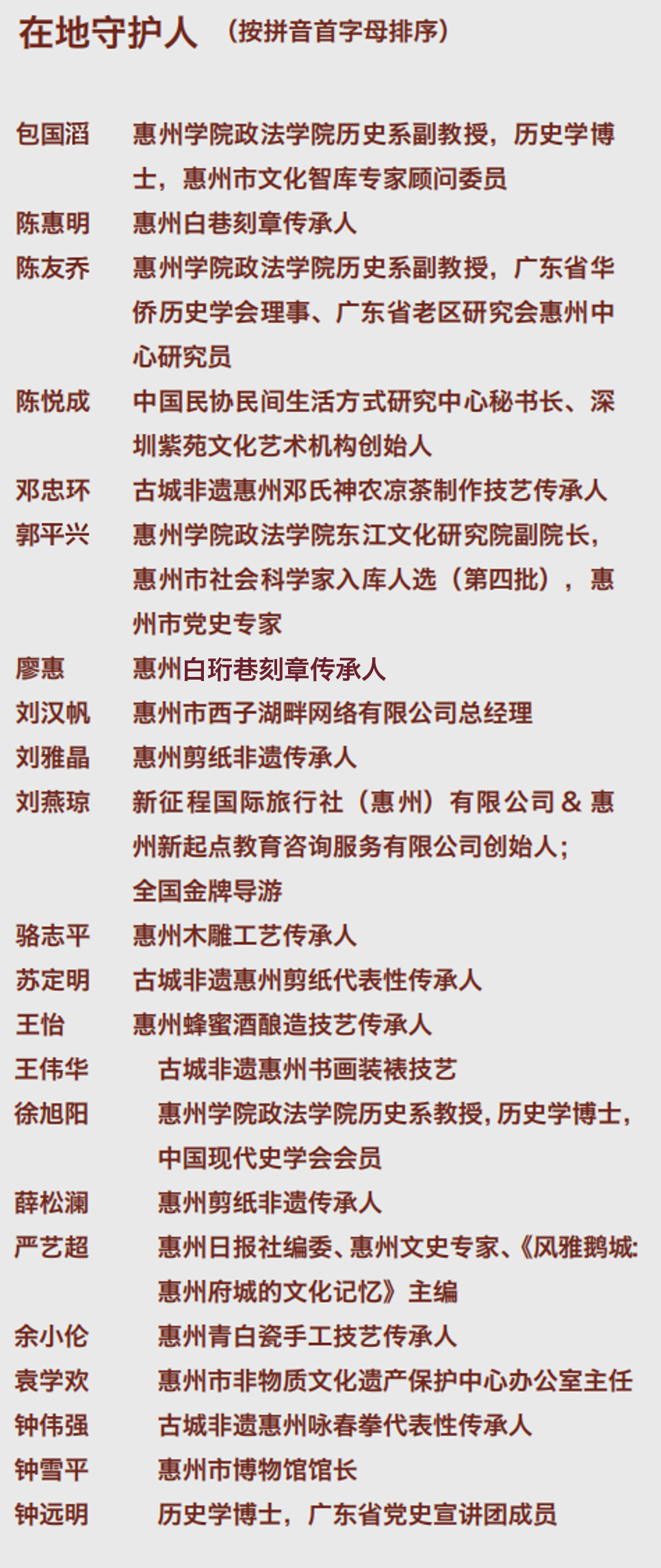

古城更新专家资源库

领衔设计团队

四位院士专家将领衔参与桥头文化空间、原惠阳影剧院+原惠阳县政府大院、原惠城区政府+梌山书院和原花都影剧院等首批城市更新项目,领衔古城更新的设计把控。

专家顾问团

10位更新、建筑、文化、艺术等领域的顶尖专家,为项目提供专业建议和技术支持。

古城专家库

百余名业内专家翘楚,携手扎根当地、满怀深情的惠州在地守护人,组成古城专家库,从设计、艺术、文化、商业等领域全方位为古城更新赋能,共同讨论、商议, “古城”何为?

接下来,惠州古城更新计划将通过以点带面激发业态活力,盘活老建筑及闲置物业,营建特色文化场景和宜人环境,推动历史文化名城焕发新魅力,彰显“千年古城,岭南名郡”底蕴。

运营编辑:叶晨灏 榭瑞

三联人文城市是三联生活传媒旗下的城市整合传播品牌。以一年一度的三联人文城市奖、人文城市季、人文风土季为主线,创立了“小城之春”“你好陌生人”“光谱计划”等IP。在中国城市从空间转向人文的节点上,通过展览、论坛、演出、工作坊、报道、出版等线上线下多种形式,关注城市生活,激发公众参与,重塑城市人文价值。

三联人文城市联络方式:

官方公众号:@三联人文城市

官方视频号:@三联人文城市

官方小红书:@三联人文城市

官方网站:http://city.lifeweek.com.cn/

官方邮箱:cityaward@lifeweek.com.cn

商务合作:蒲军强 15736184721

咨询信息:pujunqiang@lifeweek.com.cn

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5973人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里