唯有音乐才能穿越“迷宫” ——乔伊斯小说的音乐性

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长18分钟

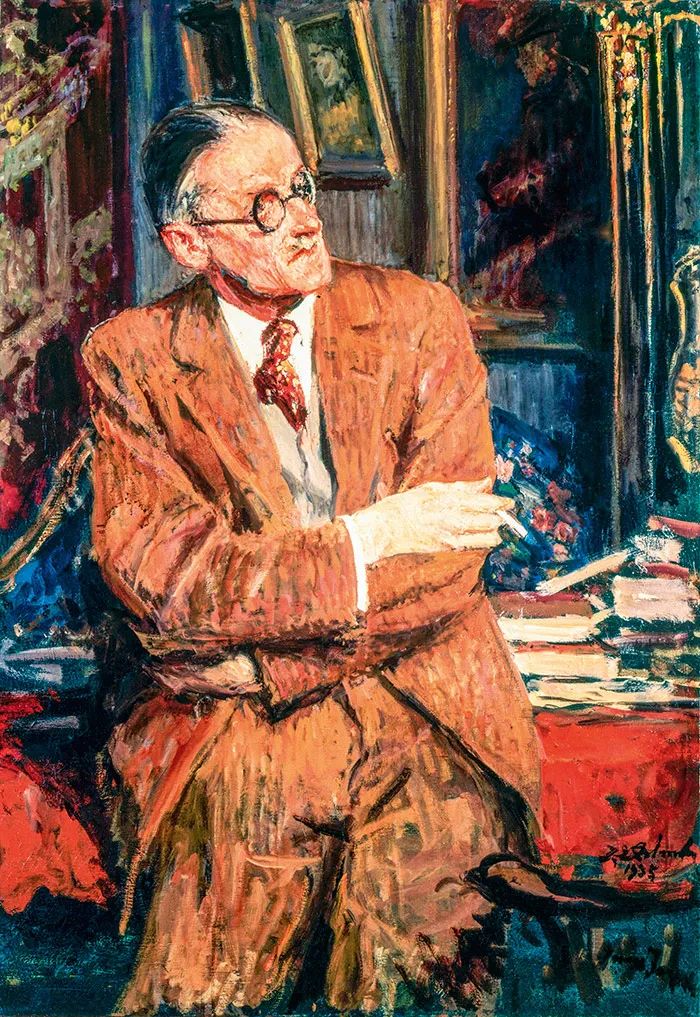

詹姆斯·乔伊斯

对于詹姆斯·乔伊斯来说,书写是一种狂欢,也是一次献祭。读他的中后期作品,就像是在迷宫中穿梭。在探索语言和文体极限方面,没有谁像他这样具有强烈的野心、庞杂的胃口,也没有谁像他这样走得如此之远。也正是如此,“大师”与“骗子”的名声总是和乔伊斯如影随形。

解读乔伊斯迷宫的“阿里阿德涅线团”之一,便是音乐。在他的作品中,音乐无处不在。从他的第一部诗集《室内乐》到最后那部“午夜之书”《芬尼根的守灵夜》,乔伊斯通过词语的拟音或变形,赋予了句子的韵律性;他引入和改写音乐素材,成为其小说中的动力和主题;他那汪洋恣肆的意识流写法也因为音乐曲式的结构而具有了隐藏的秩序,并达成一种“总体艺术”的风格。“听”乔伊斯比“读”乔伊斯更接近乔伊斯。

作为20世纪小说“范式转变”的开山人物之一,乔伊斯不仅影响了小说的叙事,也在其他领域产生了极大的影响。完成《尤利西斯》之后,乔伊斯用他一贯的高傲语调说,他已经洞悉了音乐的“所有伎俩”,而其中的第十一章《塞壬》“比瓦格纳的歌剧更好”。如果说理查德·瓦格纳是乔伊斯的“音乐父亲”,那么乔伊斯则是后世很多艺术家的“文学父亲”。像凯奇、贝里奥这样的“偶然音乐”的代表,就直接是在“向乔伊斯致敬”。

乔伊斯曾说过,“所有的艺术都渴望达到音乐的状态”。对于他这句话,克里斯托弗·诺兰再赞同不过:“我拍电影就像作曲。”他甚至说:“我所有的电影都是歌舞片。”而诺兰,像乔伊斯一样,也是一个既利用类型又超出类型的巨匠。乔伊斯交给后世的,仍然是一份“活的”遗产。

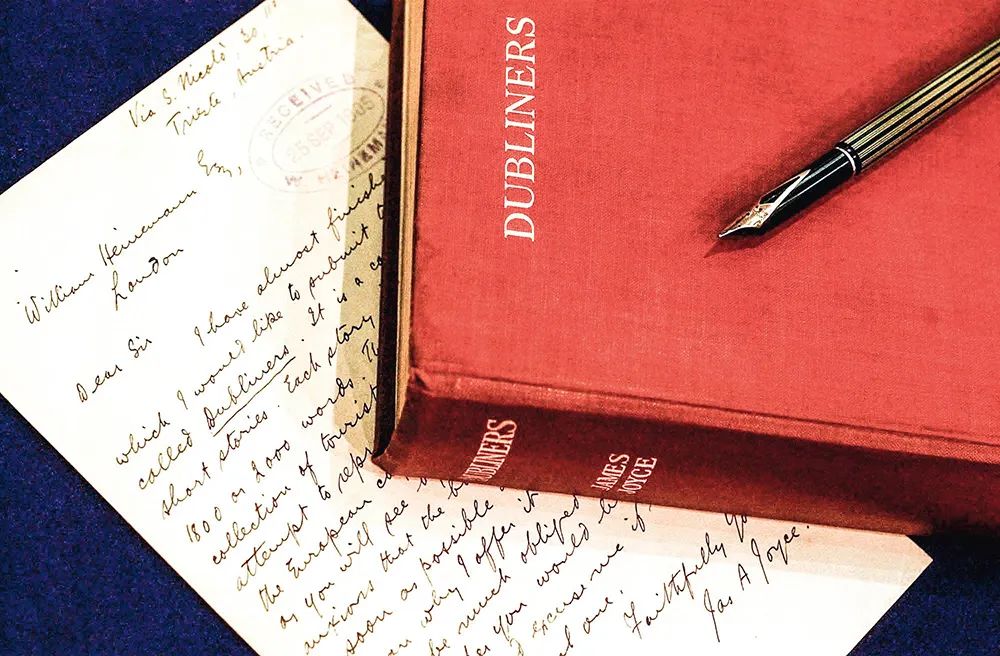

1905年,詹姆斯·乔伊斯写给出版商W. Heinemann的一封信

《都柏林人》组曲:符号与象征

乔伊斯一生都对音乐痴迷,还一度考虑以歌唱为职业。他父亲是爱尔兰都柏林市一位著名的业余歌手,乔伊斯从小就喜欢唱歌,还曾在“费斯音乐”比赛中获得铜制奖章。《郊区的男高音》一书讲述了乔伊斯那次比赛中的一则轶事,当时他认为自己不止能获得铜奖,还嫌弃地把奖牌丢掉,其实,那个奖牌被他藏了起来,目前还有明确的收藏信息。

在乔伊斯抵达小说音乐性的路途中,不能不谈到瓦格纳。乔伊斯出生于1882年,而就在第二年,瓦格纳去世。瓦格纳就是他的“音乐之父”。在那个时代,瓦格纳是当之无愧的大师。瓦格纳的歌剧体量庞大,通常以神话为背景,《尼伯龙根的指环》更是包含了四部歌剧,需要四天时间来完整演出。该剧首演后,尼采称“这是一个艺术家所能取得的最大成就”。而后来,尼采又激烈地反对瓦格纳。这段公案从正反两个方面证明了瓦格纳巨大的影响力。在《余下只有噪音:聆听20世纪》一书中,作者宣称,“电影问世之前,没有哪一项公共娱乐比瓦格纳的歌剧更为壮观”,“瓦格纳那时的影响,就像后来美国大学生背记鲍勃·迪伦一样”。

1939年,詹姆斯·乔伊斯在法国巴黎弹奏钢琴(视觉中国 供图)

在19世纪后期到20世纪初期,出现了一种被称为“文学瓦格纳主义”的潮流:“音乐化小说”。在这个追逐的过程中,很多作家会犯一种错误,那就是把音乐当成一种知识的炫耀,从而陷入品味的陷阱,符号的诅咒。那些大段的“华章”变成一个个“肿块”,无法内化为小说的叙事。在乔伊斯的作品中,音乐不是一种外挂式的装置,用来弥补叙事上的漏洞,更不是一种简单的情绪开关,来逃避叙事上的艰难。随着作品的复杂性增加,他所使用的音乐素材之广泛、技巧之高超、文学性和音乐性的融合之深,在诸多“音乐小说”的实验者中无人能出其左右。

只不过,这样的过程并非一蹴而就。乔伊斯的第一部作品是诗集《室内乐》,他曾希望有人能把它谱成歌曲,还提出过专业意见,认为那种“拱门一个叠一个不断上升”的音乐感太强了。那时的乔伊斯,偏爱的是伊丽莎白时期的情歌,主题多是浪漫主义的“爱与死”,意象也颇为清浅,比如“芳香的风”“我的鸽子,我的美人儿”“已死的恋人”一类。如果说《室内乐》是“少年乔伊斯之烦恼”,那么在《都柏林》这部小说集里,乔伊斯则老道得多。《都柏林人》的每一个故事,都包含着至少一个音乐引文,或者被比作某种音乐曲式。《都柏林人》可以看作主题组曲,和那种强行“归堆”的中短篇小说集不同,这十五个故事都基于一个共同的主题,每个故事都是这个主题的变奏。这个主题就是乔伊斯借都柏林不同层面的生活,来揭示现代文明的“瘫痪”。

在这部小说集中,《阿拉比》《伊芙琳》《死者》等都是名篇。《阿拉比》采用第一人称叙述,少年的“我”一直盼望着见到曼根姐姐。他手里紧紧攥着一枚银币,独自穿过集市,去为“心上人”寻找礼物。在那个“最不适宜浪漫的地方”,乔伊斯描述了一个众声混杂的世界:醉汉的声音、妇女讨价还价声、劳工的咒骂、守立在猪头肉桶伙计的尖声吆喝,还有街头卖唱的人用鼻音唱着奥多诺万·罗萨的《大家一起来》。对此,少年的感受是:“我想象着自己捧着圣杯,在一群敌人中安然经过。在我进行自己并不理解的祈祷和赞美时,她的名字时不时地从我的嘴里脱口而出。”在这段结尾,“我的身体像是一架竖琴,而她的言谈举止宛如拨动琴弦的手指”。音乐与噪音并置,让少年的旅程像穿过一片丛林。

《伊芙琳》是《都柏林人》中篇幅最短的,只有两节。上一节是伊芙琳决定要离开暴虐的、吸血鬼式的父亲。而下一节则是在港口,她突然拒绝和当水手的男友踏上远去布宜诺斯艾利斯的旅程。在这种急转直下的情节中,音乐是触动“顿悟”这一开关的关键因素。第一节中,伊芙琳的母亲已死,父亲总是向十九岁的她不断要钱。离家时,在那种疲倦的灰尘味之中,她听见窗下大街远处的手风琴的乐声。“她知道那个曲子。奇怪的是它竟然恰恰在今夜传来,使她想起自己对母亲的许诺——她曾许诺一定要尽力维持这个家。”而那只意大利乐曲也曾在母亲病中最后一个晚上响起。

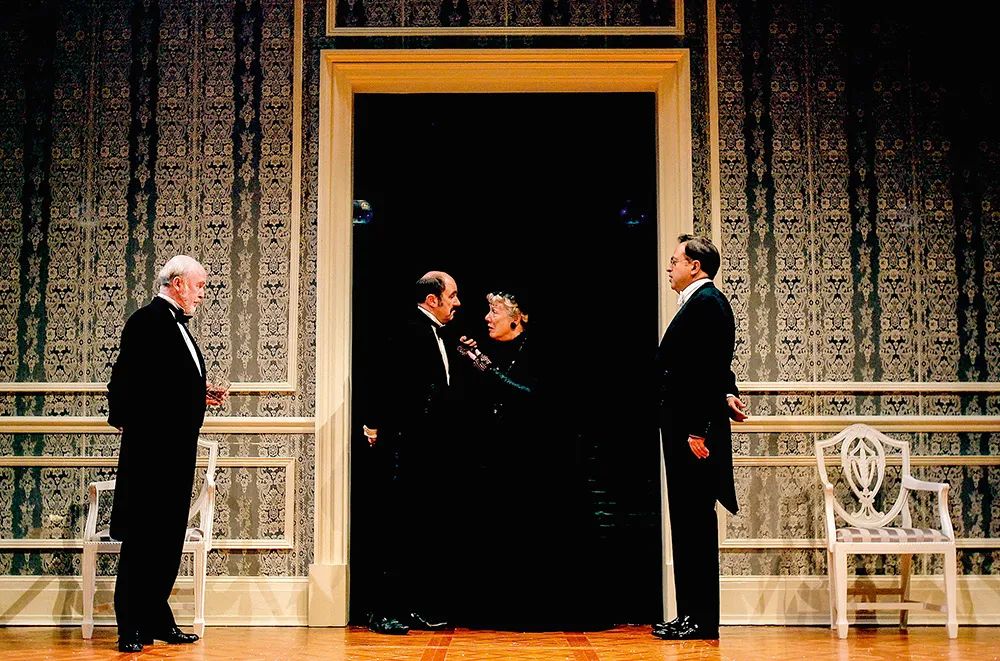

詹姆斯·乔伊斯《流亡者》(EXILES)剧照(视觉中国 供图)

伊芙琳之所以要离开,也和音乐有关。那个叫弗兰克的水手带他去看《波西米亚女郎》。“他酷爱音乐,也唱得几句。人们知道他们在谈恋爱,因而当他唱起少女爱上一个水手歌时,他总是高兴得心醉神迷。”那个时候,他叫她“小天鹅”。她认为,“弗兰克会拥抱她,把她抱在怀里。他会救她的。”而在小说下一节,当她和弗拉克来到码头时,听到大船在雾里鸣响悠长而哀婉的汽笛声时,她却有一种不祥的预感,“一阵叮当的铃声敲响了她的心房”,她改变了主意,“全世界的海洋在她的信中翻腾。他把她拖进汪洋之中:他会把她淹死的。”拥挤的人群中,她死死地抓住栏杆,不愿意跟男友上船,两人分散。小说的结尾是:“她双眼望着他,没有显示爱意,也没有显示出惜别之情,仿佛是路人似的。”从“他会救她的”到“他会把她淹死的”的这个过程,除了那些声音的出现,并没有具体事件的发生,那么突变为什么发生?巨大的沉默和空白之外,声音是唯一的线索。一种解释是伊芙琳的懦弱性格,还由此认定乔伊斯这样写是“厌女”,但是我认为另外一种解释是,也许,她意识到这个叫她“小天鹅”的男友会变得和她控制欲极强的父亲一样。“出走的决心”这一音乐的动机被打断,就是源于此。出走,而未能迈出,出走,而又半途返回,这一情节在后来的小说中多次出现,像艾丽丝·门罗的《逃离》就是把这个故事用女性的方式重写了一遍。

值得注意的是,《波西米亚女郎》这一曲目又在小说集里的《泥土》出现。那位叫玛利亚的女工曾声称“她既不要戒指也不要男人”,但在弟弟家的聚会时,她唱起了这部歌剧中一个唱段,其中有一句是:“但我高兴的还是梦想,你爱我一如既往。”伊芙琳和玛利亚构成了一种镜像式的关系,成像的正是这部《波西米亚女郎》。这部歌剧讲述的是伯爵的女儿艾琳被吉普赛人诱拐后,旅程中遇到流亡在外的波兰贵族青年赛迪斯,两人彼此相爱。歌剧中的“快乐大结局”与现实中的结果正好相反,这种反讽式的“对位法”被乔伊斯在日后的小说中一再使用。

詹姆斯·乔伊斯《死者》(The Dead)剧照

从结构上来说,《都柏林人》的第一篇《姐妹们》写的就是死亡,而最后一篇干脆就以《死者》命名,让这套组曲也有了回旋曲式的结构。而《死者》那个著名的结尾是安魂曲式的:“整个爱尔兰都在下雪。雪落在阴晦的中部平原的每一片土地上,落在没有树木的山丘上,轻轻地落在艾伦沼泽里,再往西,轻轻地落在山农河面汹涌的黑色波浪中。它也落在山丘上孤零零的教堂墓地的每一个角落,迈克尔·福瑞就埋葬在那里。它飘落下来,厚厚地堆积在歪斜的十字架和墓碑上,堆积在小门一根根栅栏的尖顶上,堆积在光秃秃的荆棘丛上。他听着雪花隐隐约约地飘落,慢慢地睡着了,雪花穿过宇宙轻轻地落下,就像他们的结局似的,落到所有的生者和死者身上。”整部小说就在这种挽歌式的曲调中结束。

“成长”的回旋曲:主导动机的超验性

如果说在《都柏林人》中,乔伊斯还在频频借用音乐符号的话,那么在《一个青年艺术家的画像》当中,他对“音乐地层”的勘探又进了一步。这是一部带有自传性的成长小说,讲述了主人公斯蒂芬·迪达勒斯从出生到大学毕业的成长过程。斯蒂芬·迪达勒斯这个名字从语义学上讲,一个代表殉道者,一个是乐手。而小说的最后,斯蒂芬决定成为一名“真正的诗人”。

也就是从这部小说起,乔伊斯开始了标志性的“词语的音乐性”探索。在描写行动或者心理过程的时候,他用“拟音”或者“拟态”等手法,充分发挥词语本身的动感和延续性,赋予词语的物质性和韵律感。这一点,乔伊斯受到了瓦格纳的启发。在《歌剧与戏剧》中,瓦格纳批评当时歌剧咏叹调中旋律与诗句的分离,他认为,语言的起源是情感的表达,元音是原始情感的声音,表达了“内在的人”,针对的是听觉的“耳朵”,而辅音更多的是模仿事物的表面并使其可以被识别,针对的是听觉的“眼睛”。

在《一个青年艺术家的肖像》中,有这么一段:“他的灵魂在眩晕中进入某个新的世界,像深海一样奇异、幽暗、变幻莫测,一些朦胧的形状和东西来往穿梭。一个世界,是一道光还是一朵花?闪烁着又颤抖着,颤抖着并舒展开,一道正划过黑暗的光,一朵正绽放的花,它永不停止地独自伸展开去,裂开,颜色深红,舒展,凋谢成最苍白的玫瑰,一叶接一叶,一轮光波接一轮光波,它那轻柔的晕红布满整个天空,每一个晕红都比另一个更鲜艳。”由于翻译的原因,这些词语的韵律感并不像英文原文那样直接,但是从句子的涌动当中,我们仍然能够体会到那种循环往复的波浪感。从这部小说开始,乔伊斯通过变形、折叠、延展、断裂、重复,让词语吸收了声音,扩展了状态,形成了小说独有的“旋律”。在字与音方面,乔伊斯达到了无人能及的新高度,就像盐溶于水,风随着自己的意思吹。从这个角度来说,乔伊斯的小说不仅是用来“读”的,更是用来“听”的。到了后来,乔伊斯声称:“用语言可以实现一切。”

比《都柏林人》更进一步的是,乔伊斯在本书开始频频使用瓦格纳歌剧中的“主导动机”技法。而这一技法,瓦格纳曾声称,这是为未来创造的语言。关于“主导动机”,音乐界的一般解释是:它是由音型或一小段旋律组成的,用来标记某个人物、场景或者观念,在故事或者戏剧进程中,当音乐作为副本出现的时候,这些标记会凸显出来。主导动机具有音乐和情感的双重性,并具有发展性,由此,它建立起一个基本的音乐结构。瓦格纳认为,此前的那些技法破坏了戏剧的连续性,因此,他在“词曲旋律”中反复使用“主导动机”,就像在交通路口一样,作为“情感的路标”。在“总是密切相关的回归”中,主导动机“使彼此相互理解”,并导致“一种统一的艺术形式”。在瓦格纳的乐剧中,那些角色都“携带”甚至“镌刻”了独有的旋律,并随着音乐叙事的深入而变化,比如《特里斯坦与伊索尔德》的“光的动机”、《尼伯龙根的指环》的“不幸动机”,以及《帕西法尔》的“伤口动机”等等,当那些不同的动机进行碰撞、撕裂、融合之后,整个作品获得了一种超验性。

《一个青年艺术家的肖像》中也有很多代表性的主导动机:“克隆戈斯煤气灯的声音”“火车的声音”“水流的声音”“亲吻的声音”等等,而最典型的是“板球拍的声音”所构成的主导动机。它在第一章反复出现,该部分讲述的是斯蒂芬过完圣诞假期返回学校后的事情。第一个片段是在操场上,斯蒂芬与几个同学聚在一起谈论此前被罚的事情,那时他的感觉是“他的同学们似乎变得更小,而且离开他更远”,当时操场上有人在打板球,“噼克,啪克,啵克,巴克:像小水滴从泉眼里慢慢向一个水已经漫到边沿的水池里滴答着”。受罚的原因是两个同学在那里干一些“偷偷摸摸的事”,一阵吵闹之后,那个声音又重复出现,“在那沉寂的黑暗的夜空中,他听到远处忽而从这边忽而从那边传来板球的声音:啪克,啪克。这声音听着倒没有什么,但如果打在你身上,你就会感到疼痛。”这是一个预叙,暗示着斯蒂芬接下来要挨打。从操场回到教室后,斯蒂芬因为眼镜打碎而没有写作文,但是严厉而专制的教导主任不管这些,而是说,“我从你的脸上就可以看出你是个捣蛋鬼。”他用戒尺击打斯蒂芬的手掌,那一击发出“像棍子被折断似的一声巨响”,打完右手,又打左手,“羞耻、痛苦和恐惧燃烧着他的心”。后来斯蒂芬向校长报告了他被冤屈一事,一个人来到操场游荡,板球拍的声音再次响起,“噼克,啪克,啵克,巴克,像是水滴从泉眼里慢慢滴入一个已经很满的水池”。这句话和第一次出现时只有细微的不同,而本章也就此结束。

除了这种声音的主导动机外,本书还运用了颜色主导动机、意象主导动机、动作主导动机等多种手法。比如说,整部小说中,哭泣这一动作就重复了五次,第一次是蒙冤受罚,第二次是欲望受挫,第三次是纵欲后的忏悔,第四次是他放弃神职后在河边看到水鸟和女孩,在顿悟中哭泣,第五次是他写诗时落下幸福的泪水。“哭泣”这一动作在不同阶段的重复中暗示了斯蒂芬成长的曲线,充分显示了主导动机的发展性特征。此前的“水”“鸟”“女孩”“玫瑰”这些意象主导动机也是在多次循环往复后,指涉着斯蒂芬走上了追求艺术和自由的自我放逐道路。

音乐曲式同样被乔伊斯用于小说的结构。《一个青年艺术家的肖像》就是一部成长的回旋曲,小说的五个章节模拟了五段的回旋曲式,即A-B-A- C -A。第一章、第三章、第五章在主题上更相似,第二章和第四章则更加安静、抒情,全书末尾处的一段笔记就像是给一个回旋曲加上了回声。

1959年5月19日,伦敦艺术剧院俱乐部(Arts Theatre Club),《尤利西斯在夜城》(Ulysses in Nighttown)正在进行彩排,该剧改编自詹姆斯·乔伊斯的小说《尤利西斯》

总体艺术:神话与反神话

乔伊斯的野心不会止步于此,他的目标是要构建一个“声音、色彩和灵魂混杂”的世界,而这,正来自于瓦格纳的“总体艺术”观。不同的是:瓦格纳构建的是神话,而乔伊斯构建的则是反神话。

在《尤利西斯》中,乔伊斯通过都柏林的一天来对应于奥德修斯的漫长旅程。它和原型荷马史诗《奥德修斯》存在着一种“对位”关系:离开—漂泊—回归,而这正类似奏鸣曲的结构。第一个指出《尤利西斯》奏鸣曲结构的是埃兹拉·庞德。在创作《尤利西斯》时,乔伊斯曾多次写信和庞德讨论,而该小说能在《自我主义》杂志上发表,主要也是得益于庞德的大力推荐。

本书第一章到第六章相当于奏鸣曲的呈示部,第七章到第十五章是展开部,第十六章到第十八章是再现部和尾声。从叙述语调上来说,小说第一部分代表着一天的开始,声调上扬,而第三部分,代表着一天的结束,声调下沉,仿佛是经过了“一天或者一世”的漂泊,漫游者变得疲惫,对于这两种叙述语调,乔伊斯分别称之为“青年叙事体”和“老年叙事体”。在小说中,斯蒂芬和布卢姆都是失去钥匙的人。前者是因为所租塔楼的钥匙被室友借走,他有家难归,只好四处晃荡。而布卢姆则是出门时忘带了钥匙。从一开始,他们的漫游就失去了“调性”。

具体到每一章,乔伊斯又采用了不同结构。比如第十一章《塞壬》采用的就是赋格曲结构。赋格,简单来说,就是开头是一些很简单的音乐片段,然后发展为相对完整的主题。此后,这样的主题,又会交给另外一个声部,在几个声部中交织着形成整首乐曲。《塞壬》这章发生于下午四点,场景在都柏林的奥蒙德酒吧,酒吧对应的就是海岛,两名酒吧女郎象征着海妖塞壬,而酒客则是被她们迷醉的水手。本章的开头是59行诗句般的短文,相当于赋格曲的主题,贯穿整个章节的始终。开头是这样的:“褐色挨着金色,听见了蹄铁声,钢铁叮当响。粗噜噜、噜噜噜。碎屑,从坚硬的大拇指甲上削下碎屑,碎屑。讨厌鬼!金色越发涨红了脸。横笛吹奏起沙哑的音调。”关于这个开头,还有一段轶事:据《乔伊斯传》的作者艾尔曼说,这个如此背离传统小说的开头,曾被怀疑为德国间谍使用的密码,让该书被海关截留。

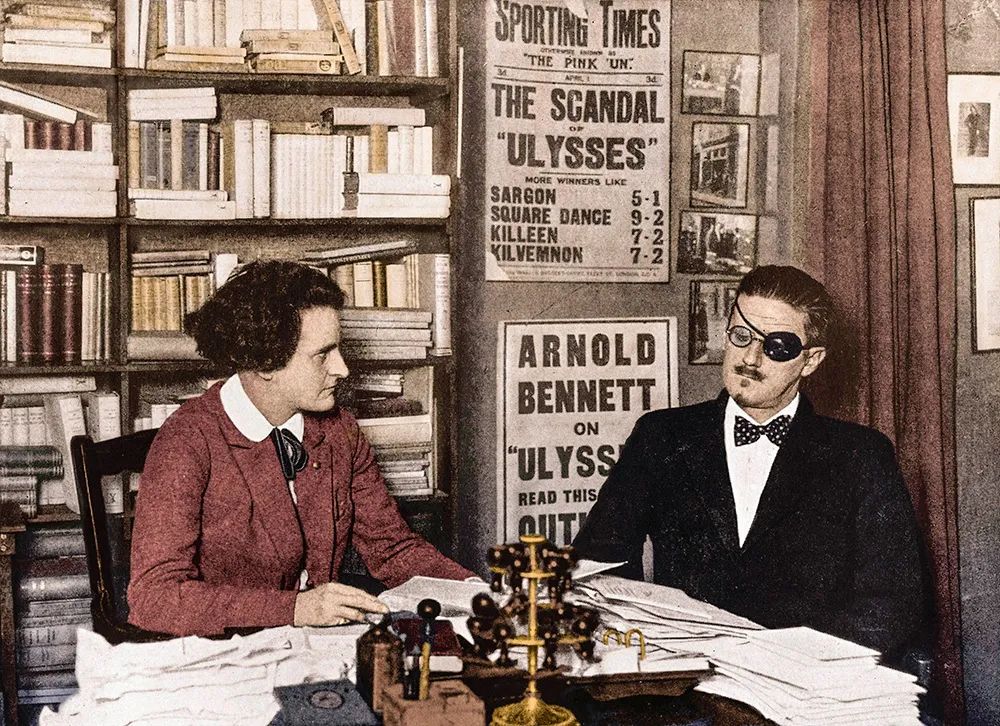

《尤利西斯》的出版商西尔维亚·比奇(Sylvia Beach)与詹姆斯·乔伊斯在巴黎

在这里,褐色和金色是一个颜色的主导动机。又过一节,小说写道:“褐色挨着金色,杜丝小姐的头挨着肯尼迪小姐的头。在奥蒙德酒吧的半截儿窗帘上端听见了总督车队奔驰而过,马蹄发出锒锒的钢铁声。”随着主导动机的发展,画面中的像素好像清晰了一些,指明了褐色和金色是两个女人。此后,是一段对话:褐色女郎大笑着说:“哎,天哪!男人都是些可怕的傻瓜,你说呢?”那个金色女郎黯然神伤地说:“他们可开心啦。”值得注意的是,乔伊斯用精微的手法暗指褐色女郎和金色女郎也有大调和小调的区别。也就是在这个部分,开始引入布卢姆的“声部”。他“怀着偷情的快乐”,心中“萦绕着甜言蜜语”,在酒吧里边喝酒边出神。接着,西蒙·迪达勒斯(也就是斯蒂芬的父亲)“溜溜达达地走进了她们的酒吧”,“碎屑,从他那两个大拇指的灰指甲上削下碎屑。碎屑。他漫步走来”。这里的碎屑和开头部分的碎屑也形成了一种对位的关系。伴随着酒吧里的吵闹、外面马车的声音,博伊兰出现,加入到众声喧哗当中,各个声部进一步你追我赶。后来,博伊兰去找布卢姆的妻子莫莉偷情,而布卢姆却在内心中给一个从未谋面的女人写信。此时,他的内心独白不断被打断,多个场景声响的叠加,类似于赋格曲高潮部分各声部紧张的“密接和应”。小说写道:“一股温暖的、震颤的、吞噬的秘流,流过来,在音乐里,在情欲中,流进流出,暗地里舔着,侵入。”这些词语的间隔重复,既表征鼓点,又模仿心跳,随着多个元音的增强,达到急板的效果,主题再一次闪现:“命运。我追在她后面。命运。慢腾腾地兜着圈子。快点转吧。我们两个人。大家都看着呢。”

本章以“海妖之歌”开始,又以“海妖之歌”结束。开头的主题歌曲象征着“海妖之歌”,相当于赋格曲的主题,它贯穿整个章节的始终。布卢姆的内心独白,相当于赋格曲的答题,其中还重复了该章序曲(即“海妖之歌”)中的许多主导动机。而博伊兰在酒吧出现,并与酒吧女郎调情之后,打定主意去找布卢姆的妻子莫莉,相当于赋格曲的对题。西蒙·迪达勒斯和其他人唱的歌谣,则相当于赋格曲的插段。

根据学者的研究,在乔伊斯的小说里,共引用了3500多处歌剧和歌曲中的唱段和歌词,还将乐谱搬入《尤利西斯》其中。乔伊斯引用的那些音乐素材,门类相当繁杂,有歌剧、歌曲、福音歌曲、弥撒曲、爵士乐、流行歌曲、民歌、水手号子、摇篮曲,还包含不少俚俗下流歌曲,这和乔伊斯的艺术追求有关,他要的是“真实”,而不是“高雅”。在他作品中,高雅和粗俗混杂,崇高与荒谬并存,一个无所不包的“现代性含混”的世界。

在文学与音乐结合的试验中,乔伊斯并非特例,但他结合的方式是如此独特,达到的效果是如此惊人,让他成为“作家中的作家”。对于超出绝大多数读者接受限度的《尤利西斯》和《芬尼根的守灵夜》,乔伊斯的回答是:“如果你聆听它,那么它就是文学。”正如纳博科夫在《文学讲稿》关于《尤利西斯》这章所说,“每一类新作家逐渐造就一类新读者,而每一位天才都会引出一批年轻的失眠患者”。

点击订阅⬇️⬇️⬇️

《爱乐》2023年第12期

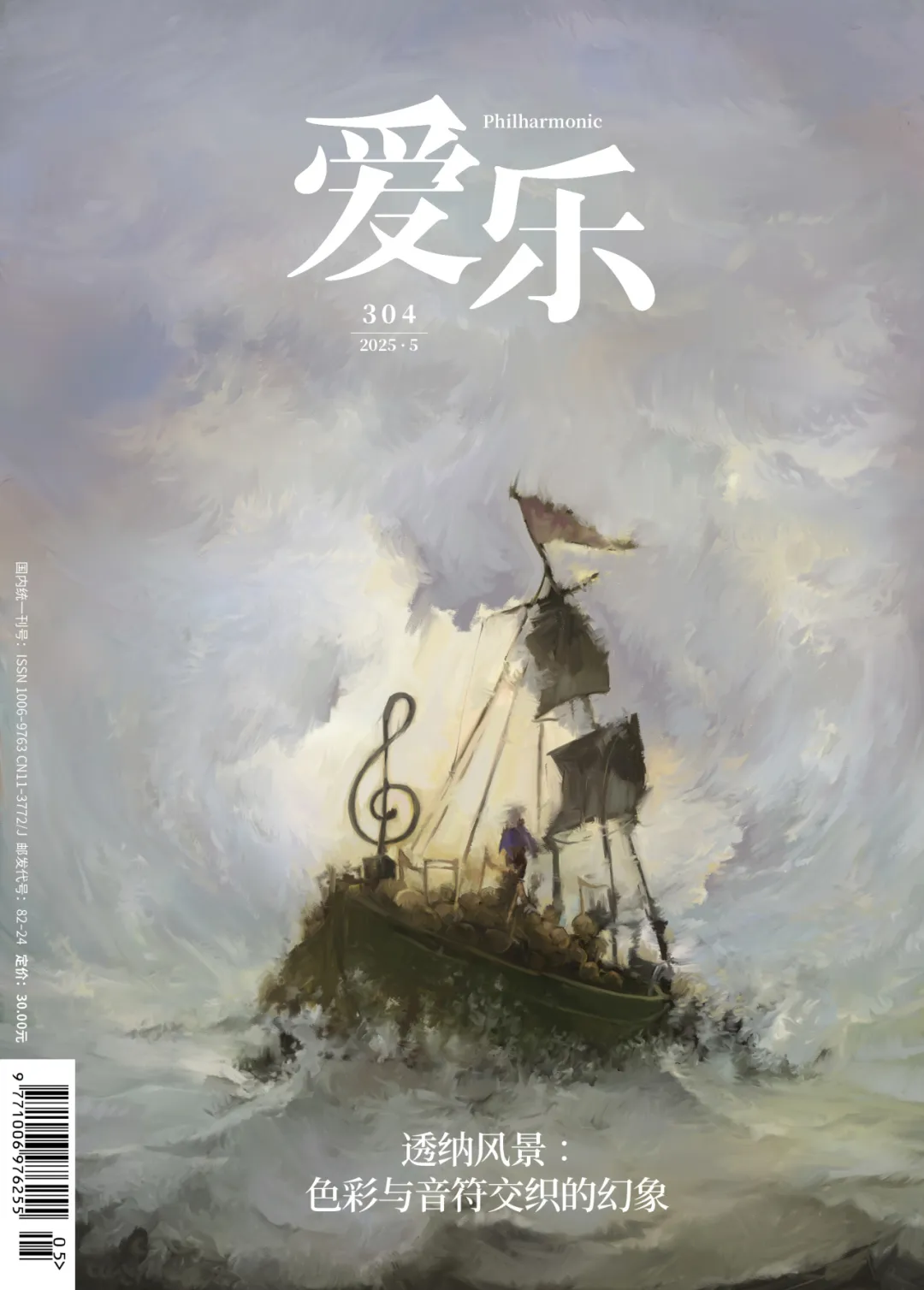

「透纳风景:色彩与音符交织的幻象」

前奏|戴留斯:梦境可盐可甜

华彩|透纳风景:色彩与音符交织的幻象

幕间|张亚洁的音乐菜谱

变奏|鲍勃·迪伦:熟悉的陌生人

再现|凤凰挽歌:“后威廉姆斯时代”的《哈利·波特》系列电影配乐

泛音|烛影:爱德华·孔梅特与法国管风琴的最初留声

对话|走近拉特利的管风琴王国

追光|音乐瞬间——丹尼尔·加蒂与香港管弦乐团马勒《第三交响曲》听后

袁乐|污点艺人

静默|复原的古代神秘之声——高卢圣咏

安可|18 世纪威尼斯医院与它们的孤女音乐家们

点击订阅⬇️⬇️⬇️

《爱乐》2025全年纸刊

优惠进行中!!

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5977人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里