普利兹克颁奖礼实录:乌托邦还是人间烟火?

作者:三联生活周刊(微信公号)

05-12·阅读时长21分钟

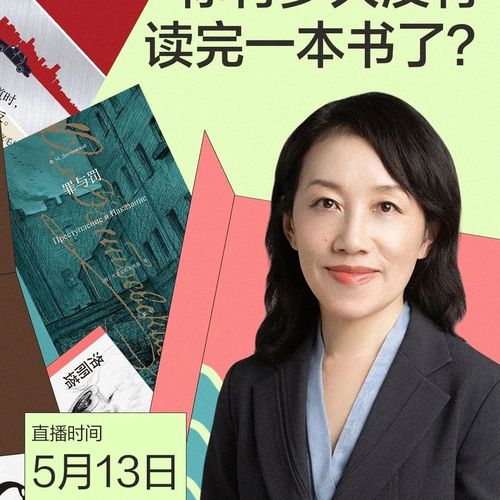

刘家琨在阿布扎比卢浮宫的穹顶下

图源:Pritzker Architecture Prize

5月5日,在阿布扎比卢浮宫(Louvre Abu Dhabi),中国建筑师刘家琨获颁2025年普利兹克建筑奖。

不同于以往任何一位获奖者,刘家琨在致谢辞中提到了玉林工作室的三只猫:“‘撸猫爽’,肉身不可替代。”除了频繁照面的建筑、植被、人类,它们是具体的、柔软的、微小的,与他的工作、生活息息相关的生灵。它们代表着人对具体的感知,与当下的热潮形成某种对比:建筑师的存在是很重要的。“肉身不可替代”,在AI时代这是重要的事情,甚至是一种反抗。

普利兹克奖主办方凯悦基金会主席汤姆士·普利兹克告诉本刊,随着时代的变化和人员组成的更新,普利兹克奖的评审一直在发生缓慢的变化,也带来视角的更新,但核心是从当下全球的趋势性问题出发,先问“为什么”(Why),再问“是谁”(Who)。

当今世界正经历科技、思想与国际关系的剧变,变革速度日益加速。汤姆士·普利兹克说,在全球化冲突而破碎的当下,“社区”一直是建筑领域关注的重要议题。评委会将刘家琨的代表作成都西村大院等项目,评价为“重塑了公共空间和社区生活的范式”。

获奖后,刘家琨半开玩笑地说自己处在一种“普利兹克效应”的眩晕中,有兴奋,有困扰,也有对自身角色的重新思考。普利兹克奖骤然将他拉入全球化宏大叙事中,但是,每一个地方,都是本地人的本地。每一个人,都生活在当下。“乌托邦和人间烟火是跷跷板的两头。革命容易分寸难。”

刘家琨希望尽快回归建筑师本行,他告诉本刊,“谈论一个破碎的全球、在结构中的全球,谈完了就洗澡、睡觉,好像不如集中精力一点,在自己能够得着的地方、能使上力的地方,搞得更扎实、更充分。”

文|榭瑞

编辑|贾冬婷

为什么是刘家琨?

5月5日晚的阿布扎比卢浮宫领奖台上,刘家琨受颁2025普利兹克建筑奖。5月3日,在阿布扎比文化基金会,他以“在大陆”为演讲主题,讲起自己在中国西南的成都,如何打造西村大院这样的“小小的盆地与大大的火锅”,以及此前的一些案例。

松弛、幽默的发言,和他所处的空间,形成了一种有趣的反差。置身阿拉伯传统棕榈叶顶下,线条、光影的几何变幻充满了不确定的迷人色彩。

汤姆士·普利兹克在典礼上为刘家琨颁发奖章

图源:Pritzker Architecture Prize

从阿联酋萨迪亚特岛的高空俯瞰,让·努埃尔(Jean Nouvel)设计的阿布扎比卢浮宫,犹如半悬浮在水面上的白色城池。混凝土材质与大片水体,形成了光影互动。萨迪亚特岛的漫漫黄沙、阿拉伯湾的粼粼波光在此与苍穹相遇。设计灵感源自阿拉伯地区深厚的建筑传统,更根植于博物馆所处的独特区位。

阿布扎比卢浮宫

图源:视觉中国

关注在地性,回应环境与人的共生,是普利兹克奖选择在此颁奖的一个重要原因。主办方凯悦基金会主席汤姆士·普利兹克(Thomas Pritzker)在接受本刊采访时表示,历年普利兹克奖没有到过中东,这一次,它有机会将大众的目光聚焦在此。普奖追求平衡,这种平衡可追溯至“中庸之道(The Golden Mean)”,经伊斯兰世界翻译其阿拉伯文著作才传入西方。得益于阿布扎比对中庸之道的追求,它将平衡、和谐与规避极端的法则贯彻始终,才能完成今天的蜕变。

阿布扎比卢浮宫内部

图源:©️Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

刘家琨是第一次到阿布扎比,他谈到这里的部落传统在当下的延续,这样的城市组织模式,也是对“社区”议题的回应。

正如汤姆士·普利兹克所说,阿布扎比是时代的隐喻——当今世界正经历科技、思想与国际关系的剧变,变革速度日益加速,在这里,普利兹克奖正在寻找一个有力的回应,让那些可能出现的不安的情绪得到安抚。

汤姆士·普利兹克在普利兹克奖颁奖典礼上致辞

图源:Pritzker Architecture Prize

普利兹克奖的独立评委会由不同背景的专业人士构成,构成人员处于动态的变化,因此也能带来更新的视角。汤姆士·普利兹克告诉本刊,随着时代的变化和人员组成的更新,普利兹克奖的评审一直在发生变化,但核心是从当下全球的趋势性问题出发,先问“为什么”(Why),再问“是谁”(Who)。

“为什么?哪些领域对我们来说是重要的?”汤姆士·普利兹克说。公众对建筑的期待在变高,普利兹克奖也在进一步推动更多形式的活动,比如教育类讲座,希望公众和关注建筑的人群进一步感受到,建筑师们正在对当下的环境作出回应。

在这个急速分裂、归拢、冲突不断的世界,如何化解那些茫然、纠结、矛盾?刘家琨的自然共生哲学,是一种可能的解法。“他关注社区。当今世界正在发生的事情,无论什么都发展得非常快,这很令人困惑和不安,在这个维度上,社区变得比以前更重要。”汤姆士说。

普利兹克奖颁奖典礼现场

图源:Pritzker Architecture Prize

普利兹克奖评委会主席、2016年该奖项得主亚历杭德罗·阿拉维纳(Alejandro Aravena)指出,刘家琨的作品“颂扬普通人的日常生活,彰显集体身份认同与精神追求”,称其代表作成都西村大院等项目“重塑了公共空间和社区生活的范式”。

亚历杭德罗·阿拉维纳指出,刘家琨设计出了一系列独一无二的作品,与此同时,在这一大多数建筑都有些平淡的当下,刘家琨的建筑在质量和创意方面力求“可再生”,这是在为建筑应对更丰富的环境变化,提供一个“工具箱”,即一种可以参考的方法和体系,这也是普利兹克奖的意义之一。

西村大院中跑步的人

摄影:蔡小川

自1979年诞生以来,普利兹克奖一直在向全球化、多元化扩展。1980年代日本籍建筑师和拉丁美洲籍建筑师陆续入选,2004年女性建筑师扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)获奖,显示了普奖在地域和性别上的突破。

汤姆士谈到,中国是普利兹克奖发展的有力推动者。2012年的王澍,以及2025年的刘家琨,时隔13年,两位中国建筑师先后获奖,分别回应了时代对建筑师提出的命题,见证了普利兹克奖对人居环境和社群可持续议题的关照,也见证了它的进一步全球化、多元化。

回到社区:想得宏大,做得细微

在“社区”概念已经变得泛滥的当下,建筑会带来怎样的新启示?刘家琨用“在大陆”作为演讲主题,他幽默的讲述将人拉到成都玉林的浓厚社区文化中。成都所处的西南具有典型的大陆特征,刘家琨视作一种文化的集合。某种程度上,这是一种对集体记忆的高度概括,部落、族群、社区,不论是当今的阿布扎比,还是古今交融的成都,都能找到很好的例证。

在汤姆士看来,在充满挑战、变化的世界中,建筑是一种解法:“如果它能够鼓励一个社区的发展,这个社区在变化如此之快的世界里是有帮助的。”

西村大院的店铺有种“街铺”一般无拘无束的氛围

摄影:蔡小川

普利兹克奖评委会主席亚历杭德罗·阿拉维纳评价西村大院像一条纽带,让周边地区变得活跃。“它强化了普通市民的日常生活,人们会出去散步,老人带着小孩来教他们骑自行车,邻居们聚在一起打牌或打羽毛球,人们去理发店,或者在楼顶的露天场所野餐,等等。刘家琨致力于将都市生活的各个维度融为一体,让它们保持微妙的平衡。”在这个大多数建筑需要自我维护但实际上无力维护的时代,西村大院式的建筑在自然生长。

2023年获奖者戴卫·奇普菲尔德(Sir David Alan Chipperfield CH)非常喜欢这个项目,他认为西村大院在当下的建筑领域是“反常规”的,刘家琨和团队与本地社区产生密切的联系,在业主和居民的支持下,利用建筑师的专业技能甚至政治技能去完成工作。

这个项目让他想到,刚刚去世的秘鲁作家略萨(Mario Vargas Llosa)所说:“想得宏大,写得细微(Think big, write small)”。在戴卫·奇普菲尔德看来,建筑正在变得越来越复杂,要看透一幅建筑图景,有时需要躬身入局,真正地去细微之处做事。

刘家琨与2023年奖项得主戴卫·奇普菲尔德、2024年奖项得主山本理显,围绕社区的解法进行了讨论

图源:Pritzker Architecture Prize

这种从宏大叙事到微观解法的思路,也贯穿刘家琨的建筑生涯。大学毕业以后,大概第三年,刘家琨作为年轻建筑师,到西藏那曲参加短期援藏工作。在海拔4500米的地方,需要修建一个艺术中心,当地永久冻土带地震的设防是9度,其实是一个很不适合修建筑的地方。因为海拔太高,怕高原反应,很多老的建筑师都不愿意去,刘家琨觉得自己还年轻,争取来了这个机会。

西村大院

图源:浅深摄影

那是刘家琨的第一个作品。“因为我也没有经验,所以我按照图纸及资料集,在建筑里边设计了演讲厅、有舞厅等,反正一般城市建筑里边的功能,都放上去。”那个地方修建很艰难,但最终还是盖成了。

后来,刘家琨听说,根本没有人去用这个文化中心。在海拔4500米草原上,牧民如果要跳舞,就在草地上围着一块石头或者一堆火跳,根本不需要这样一个设计。过了几年,刘家琨听说建筑又投入使用了。但实际情形是,草原上风大,文化中心里面挤满了羊。“我虽然觉得有点悲哀,但是也有点高兴。我觉得终于还是有用了。”

这个项目是失败的,但是给他了很大的启发。“我就知道了设计建筑不是去设计一个物体,你一定要了解人们的生活,你是在为人们的生活设计一个场所和舞台。”

胡慧姗纪念馆

图源:©家琨建筑

在5·12大地震后,刘家琨设计了胡慧姗纪念馆。当时,刘家琨见到在地震中逝去的胡慧姗的父母,感觉到他们痛失爱女,已经不想活了,他意识到捐献财物毫无意义。作为一个建筑师,刘家琨想,不如做一个纪念馆。

“当时,再生砖已经生产出来了,用再生砖来做一个地震中死去的小女孩的纪念馆,是顺理成章的,但是经过很痛苦的思考,我觉得我不能用再生砖,因为如果我用再生砖来做这么一个小女孩的纪念馆,好像纪念馆变成了一个样板房,变成了我个人的一个重心,会转到我作为一个建筑师的个人身上来。”

胡慧姗纪念馆

摄影:毕克俭

所以,刘家琨放弃了再生砖,选用最普通的材料修建了胡慧姗纪念馆。“放弃小我,专心为这个小女孩做一个纯粹的纪念馆,我从中得到一个体会,如果建筑师不过分证明自己,而是关注设计的对象需要什么,你可能就不会用很多技巧和手法来表现自己,这才可能放开来,和使用的人发生真正的关系。”即便无法完全做到无我,但是可以尽量剔除自我,调动更大的力量。

胡慧姗纪念馆的所有物件,都是父母从家中带来的,有胡慧姗生活过的一切痕迹。在刘家琨看来,这样一个小小的纪念馆,和后来那个大大的西村大院有着内在联系。他形容自己在西村大院做的是一个书架,商家和使用的人自己来表现和填充,这本来就是他们的权利。退后一步,反而调动了众人的力量,把个体生活的小小表现,变成了一个日常生活的纪念碑。

“每一个地方,都是本地人的本地”

某种意义上,建筑师需要成为一个高明的转译者,语言的,实践的。

刘家琨善用通俗化的表达,比如把西村大院比作大盆地、小火锅,把松阳文里的改造项目比作泥鳅钻豆腐。刘家琨说,在思考的时候、实践的时候,还是遵从建筑学本体的内容。“我可能不会让泥鳅来引导我的笔,它还是一个专业的建筑师的刻画的路径,但是我这么做了以后有一个表达可能大家都听得懂,要不然找不到语言。”

文里·松阳三庙文化交流中心的社区生活

图源:存在建筑

在他看来,建筑师,是一个在资本和使用者之间承上启下的角色,把资本的意图和使用者的愿望,通过一个物质固化,“其实建筑师还是可以挺有用的”。

但刘家琨并不习惯用宏大叙事来包裹一些东西。他对本刊说,“谈论一个破碎的全球、在结构中的全球,谈完了就洗澡、睡觉,好像不如集中精力一点。”他还是觉得重点是“附近”,“就是把自己能够得着的地方、能使上力的地方,搞得更扎实、更充分。这是更建设性的一种思路。”

重庆四川美术学院新校区设计系

摄影:吕恒中

刘家琨回忆自己小时候中国社会的结构,和现在很不一样。“那个年代,每一个人都归属于一个单位,学校、医院、工厂,他们的工作生活成长,甚至一生都在这样一个像部落一样的场所里。当然有它的好处,人们的联系很紧密,但也有它的坏处,没有隐私可言。改革开放后,社会结构发生了变化,居住和购物环境一下子变得松散。隐私有保证了,社会的凝聚力却在消失,人们互相不认识,对彼此漠不关心,这又是另外一个问题。”

二郎镇天宝洞区域改造项目

图源:存在建筑

刘家琨说,如果按照现在的社会结构,大家的确是彼此陌生的,但是假如有人提供一个大家都需要的公共场所,他们就会在那里聚集。就好比养狗的人、喜欢运动的人,会天然地聚集在一起,要从生活里面仔细观察,哪些是人们真正需要的。

“比如说我的私人生活,要有隐私性,但是我同时渴望在公共生活方面和很多人有交往。我觉得这是一个社会学的论题,但是建筑师应该去研究社会学、人类学,这样他才不会成为一个只会做物体的人,而是可能做出一个复杂的、生动的、对人们非常有用的场所。”

苏州御窑金砖博物馆

摄影:刘剑

在今天,地缘政治的动荡、经济的波动,带来更普遍的迷茫,建筑行业的兴衰一直是业内外讨论的热门话题。不过刘家琨回顾过去,庆幸自己没有放弃建筑学,更没有因经济环境的波动而动摇过信念。

他告诉本刊,中国过去几十年都在高速建设,本来就是一个非常时期,建设的建筑体量非常大,以至于大家感觉到,建筑这个行业是多么朝阳、能挣钱,甚至好像是引领了社会经济的发展。“即便现在建设量减少,但纵观全球,中国的状态还是比很多地区更好。到底是有这么大规模,而且还有一个惯性,总不能一直狂飙突进。我没觉得有多么悲观。”“建筑学和人类的命运紧紧缠绕在一起,人类不灭亡,建筑学也不会灭亡。”

鹿野苑石刻艺术博物馆

摄影:毕克俭

对刘家琨来说,获奖这件事骤然把他拉到了全球化的宏大叙事里,但是,他的日常还是要回归建筑。从3月得知获奖讯息到5月,刘家琨一直被环绕着,他忍不住“吐槽”:一种普利兹克效应产生了,很多项目正在死而复生,他要完成更多建筑设计的工作,还要当自己的发言人,看着自己说一些重复的话语,时常感到无处躲藏。

“能不能在公布了以后就办一个普利兹克封闭夏令营,然后把得奖人藏起来一段时间?”这令人想到他的那句,“‘撸猫爽’,肉身不可替代”。不知道在玉林的工作室里,他会不会因为被信息所困而暂时放下手头的工作,和三只家琨猫隔着空气“打拳”。

三只家琨猫

图源:©家琨建筑

刘家琨的工作室数十年来一直身处在玉林,闹中取静,楼下就是烟火,“建筑学需要在新益求新中守护原始的感悟力”。

“我要有全球的意识,但是具体做事儿的时候,能够在自己熟悉的地方还是比较好的。”刘家琨说,“每一个地方,都是本地人的本地。如果地方没有深度,所谓国际也是浮云。”

下附刘家琨在颁奖典礼上的演讲全文:

上滑可阅读演讲全文

运营编辑:叶晨灏 刘雪松

三联人文城市是三联生活传媒旗下的城市整合传播品牌。以一年一度的三联人文城市奖、人文城市季、人文风土季为主线,创立了“小城之春”“你好陌生人”“光谱计划”等IP。在中国城市从空间转向人文的节点上,通过展览、论坛、演出、工作坊、报道、出版等线上线下多种形式,关注城市生活,激发公众参与,重塑城市人文价值。

三联人文城市联络方式:

官方公众号:@三联人文城市

官方视频号:@三联人文城市

官方小红书:@三联人文城市

官方网站:http://city.lifeweek.com.cn/

官方邮箱:cityaward@lifeweek.com.cn

商务合作:蒲军强 15736184721

咨询信息:pujunqiang@lifeweek.com.cn

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5977人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里