从伊朗来,但回不到伊朗去

作者:薛芃

2020-10-29·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3740个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

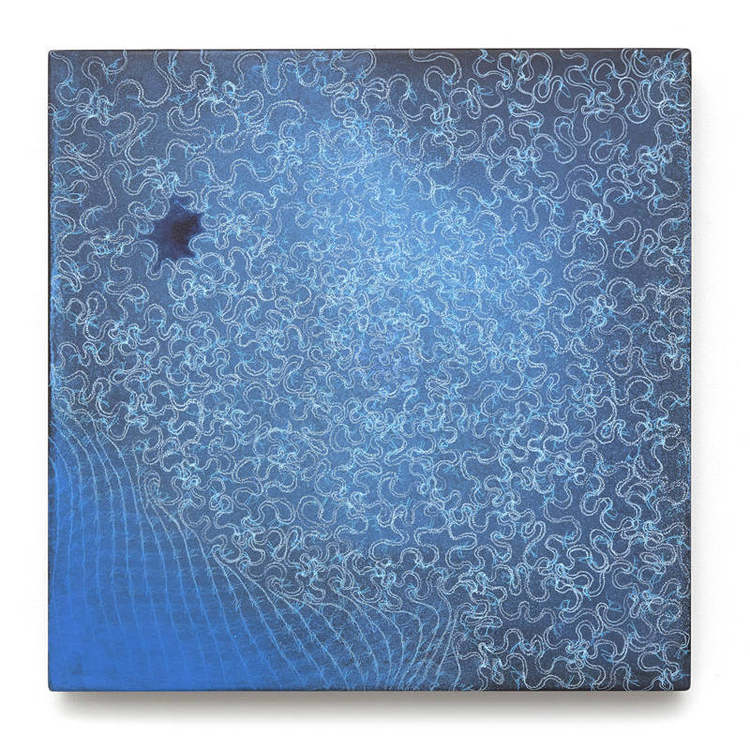

从上到下:施拉泽·赫什阿里的最新作品《思绪与物质》《喀迈拉》《波涛》

时间于此

展厅里,只有六件作品。其中五幅绘画,远看是蓝或绿的流动的色块,抽象得如水波纹晃动一般;一件雕塑,是蓝色与红色丝带缠在一起,挂在墙壁。这是一个小型的展览,六件作品都是艺术家施拉泽·赫什阿里(Shirazeh Houshiary)在疫情隔离期间创作的。

施拉泽·赫什阿里,伊朗裔英国女性艺术家,1955年出生于伊朗设拉子,1974年移居伦敦。从80年代开始,施拉泽凭借雕塑作品登上国际艺术舞台,一直活跃至今。伊朗裔、女性,这两个身份是她身上不可抹去的标签,也让她的艺术充满可述性。

如果不是疫情,施拉泽会跟随自己的作品来到上海,这是她第一次在上海举办个展。然而,和所有人一样,疫情打破了她今年所有的创作和展览计划。比如今年4月,她的另一个个展计划在纽约举行,但最终不得不取消,伴随展览的许多准备工作也搁置下来。“这几个月,我一直独自一人在工作室里工作,没有助手。但这种隔离的经历又是自由的,我有一种从时间和琐事中被解放出来的感觉。”在本刊通过网络的远程采访中,施拉泽虽然无奈,却也觉得这种前所未有的经历给她带来新的反思和创作灵感,尤其是对于一个艺术家或创作者来说,大段不被打扰的个人时间是多么难得。

伊朗裔英国艺术家施拉泽·赫什阿里

她将展览命名为“时间于此”(As Time Stood Still),有她作品一贯的神秘而富有哲学性的特质,这段静止的时间正对应疫情期间。过去的几个月中,施拉泽非常规律地生活。每天早晨5点起床,沿着泰晤士河散步,一边欣赏日出,一边又走回了工作室,开始一天的工作。“虽然时间停止,死亡也充斥在周围,可自然却在苏醒,树木和鸟儿正准备完成它们在春天的蜕变。”日常生活停摆,空气中的污染也随之减少,伦敦的天空散发着“非常强烈的蓝”,这种景象在伦敦是不寻常的,足以让人为之兴奋,又被它治愈。在时间的停滞下,这些平时忽略的细节被一一放大,成为艺术家眼中生生不息的力量。

“但当我意识到每天都有人死于新冠病毒时,又会感到特别紧张、焦虑。于是,我又透过工作室的窗户望向远处树林,观察自然的运转,把简单的行为视为仪式。”就这样,她创作了这批新的作品。

施拉泽·赫什阿里作品《寓言》

《寓言》(展览用了这件作品作为海报),1.2米的方形画面中,深邃的墨绿色由四周向内侵入,逐渐变浅,变得明亮起来。远远看去,像是大海中的一个切片,海浪随着季风的方向卷起,水波纹仿佛在流动,在这表面的颜色下是另一个更丰富无边的世界。画面的右上方有一个黑点,施拉泽称之为“不可预知的洞”,类似于宇宙中的黑洞。这个意象出现在她的不少作品中,打破了整个画面的和谐与平静,是个“污点”,让人想要抹去,却无法抹去。

越走近越发现,施拉泽在处理画面时十分细腻,不是大笔一挥的抽象画,而是细细密密地“精工”作业,费尽了工夫,娓娓道来。通过这些作品,她想要道些什么呢?仍是很抽象的体悟与想象,并没有实际的所指。但再仔细观看,她用铅笔重复地写了很多阿拉伯语的“我是”和“我不是”。

在施拉泽的作品中,铅笔是常用的材料。在一层又一层的覆盖的颜色中,隐约的线条都是由铅笔绘制而成,像是流行与魏晋时期的高古游丝线描,绵长而纤细。看似简单的画面,其实是非常复杂的。施拉泽会把画布水平地放置在地板上,再在画布上倒上液体的颜料,随着颜料的流动,铅笔的笔痕也不断流动,制造出细腻的纹理。“有些像羽毛,也像水波纹,或是像磨砂玻璃上的呼吸。”就像水波纹一样,呼吸也是施拉泽强调的元素。

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得2个推荐 粉丝920人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里