导读|陈寅恪小传

作者:杨早

2020-02-16·阅读时长3分钟

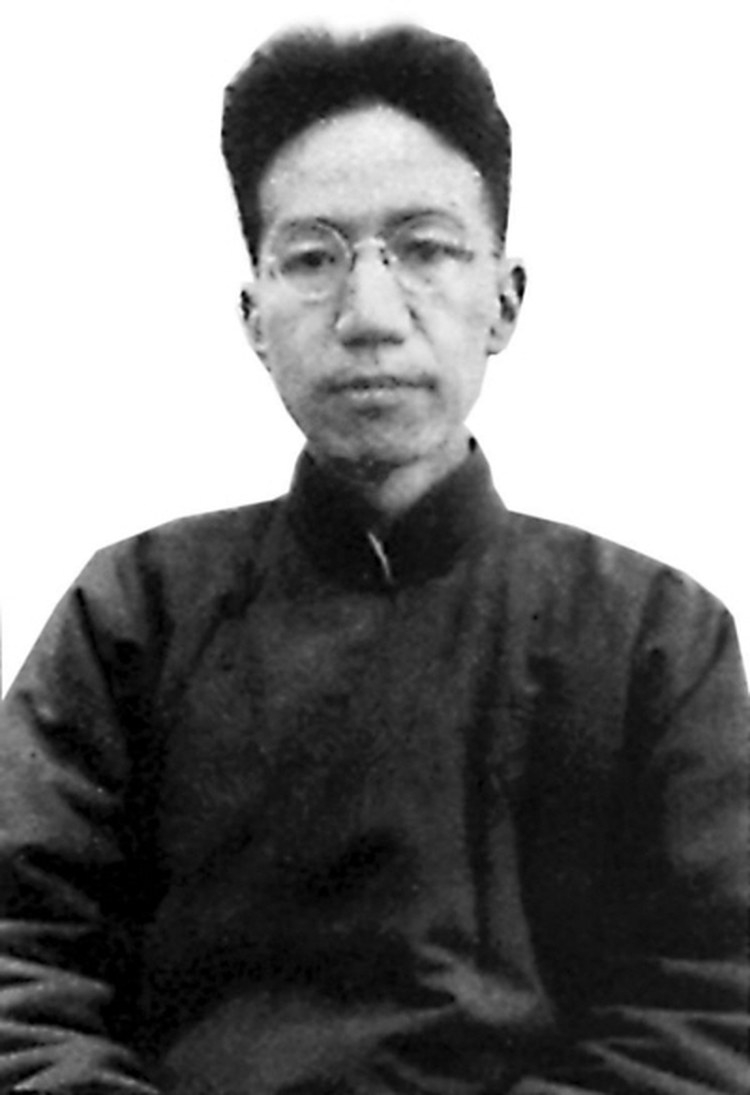

三联中读的朋友你们好,我是杨早。今天我们介绍的人物是陈寅恪。

三联中读的朋友你们好,我是杨早。今天我们介绍的人物是陈寅恪。

关于陈寅恪的“恪”字,有两读,有的人读KE,但是我选择读QUE。

陈寅恪1890年生于湖南长沙,按说陈家本来是江西人,为什么生在长沙呢?因为他的祖父陈宝箴当时在湖广做官,后来陈宝箴升任湖南巡抚,创办了时务学堂,还聘请梁启超作为教习,教出了蔡锷这样的好学生。所以陈宝箴是戊戌变法前后有名的维新官员,而陈寅恪的父亲陈三立,与谭嗣同等几位官二代,同被称为“维新四公子”。我们可以说,陈寅恪出生在一个维新家庭。

1900年祖父去世之后,陈寅恪跟着父亲迁居回南京,家里办了一个学堂,这个学堂既教四书五经,也教数学、英文、体育、音乐、绘画,等等。而且陈三立跟教师相约,一不打学生,二不背死书。这种新派的教育作风,深得当时两江总督张之洞的赞赏。

陈寅恪十二岁的时候,自费去了日本留学,1910年考上了江西官费留学生,先后到了德国柏林的洪堡大学、瑞士的苏黎世大学,还有法国巴黎政治学院学习。

1914年因为一次世界大战爆发,陈寅恪回国,1918年又获得了江苏的官费资助,去美国的哈佛大学学习梵文和巴利文,1921年转往德国的柏林的洪堡大学,攻读东方古文字学,同时陈寅恪也学习各种别的语言。经过长达十来年的学习,陈寅恪具备了阅读十几种语言的能力,包括蒙古语、藏语、满语、日语、英语、法语、德语、梵文、巴利语、波斯语、突厥语、西夏语、拉丁语、希腊语,等等。他的语言能力超级强。

有意思的是,陈寅恪四处求学,学贯东西,但是他一生中没有取得任何一张文凭。

1925年陈寅恪回国,正好清华国学研究院成立,陈寅恪受邀与王国维、梁启超、赵元任一起担任了研究院的导师。有一则轶事说,梁启超当时向清华大学推荐陈寅恪,清华校长曹云祥问这个人是什么学位?说这个人没有学位。这个人有什么著作呢?说这个人也没有著作,曹云祥说,那就很为难了。梁启超勃然大怒,说梁某我也没什么学位,但也算著作等身了,可是我所有的著作加起来,都比不上陈寅恪先生一篇文章。这个故事无论是否真实,确实说出了当时学界对陈寅恪的钦佩之情。

抗战爆发以后,陈寅恪的父亲陈三立忧愤而死,陈寅恪悲痛过度,导致了右眼失明。抗战时他在西南联合大学教书,曾经被英国牛津大学聘请去教中国史,但是因战火阻隔未能成行。

1941年,陈寅恪受香港大学的邀请担任客座教授,就在那年年底,香港沦陷,生活物资特别缺乏,但陈寅恪仍然受到了日军的礼遇,派去跟他打交道的这些日本军官,都是京都大学等知名大学中文系的学生。当时香港日本政权希望让陈寅恪出任香港东亚学院的院长,但被陈寅恪拒绝了。

1942年陈寅恪终于逃离香港,回到内地,先后任教于广西大学、燕京大学、清华大学等名校。1948年,因为解放军逼近北平,国民政府将陈寅恪列入抢救名单,派飞机接他全家到南京,后来陈寅恪受邀去了广州岭南大学。1952年岭南大学并入中山大学,陈寅恪就在中山大学度过了他一生中最后的时光。

学界中人,大都很佩服陈寅恪的学问。陈寅恪在清华开课时,当时的名家,比如说吴宓、朱自清、冯友兰这些人都过来旁听。有个历史学教授叫郑天挺,后来当了西南联大教务长,郑天挺说,陈寅恪是“教授的教授”。另一位教授刘文典更是说,整个西南联大文学院真正教授只有两个半,陈寅恪就是其中的一个。吴宓的评价是“合中西新旧各种学问而统论之,吾必以寅恪为全中国最博学之人”,傅斯年也说,陈寅恪的学问“近三百年来,一人而已”。胡适则称“寅恪治史学,当然是今日最渊博、最有实践、最能用材料的人”。连后来郭沫若号召新社会的大学生要在材料上超过陈寅恪,也是把他当成了追赶的目标。

但是这样一位学者,他后半生的境遇,从抗战开始,可以用“困苦”两个字来形容。双目失明,身体不好,同时也一直处于战争的阴影之下。他是怎样在这种状态下治学的呢?

下一讲,陈平原老师将会从陈寅恪在战时的两本著作与书信,来讲述陈寅恪的幽微情怀。

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享至您的朋友圈

文章作者

杨早

发表文章173篇 获得17个推荐 粉丝3476人

文史学者、北京大学文学博士

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里