胡适|知识分子如何有效地介入社会?(上)

作者:陈平原

2020-02-20·阅读时长5分钟

三联中读的朋友,你们好,我是北京大学中文系教授陈平原。

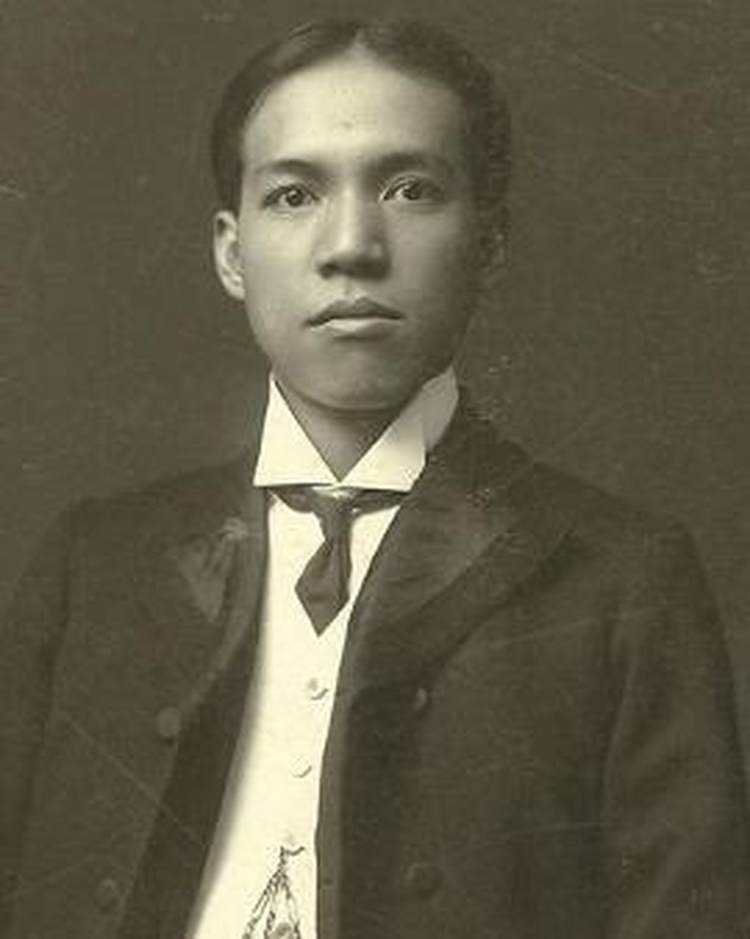

学者如何保持人间情怀?胡适(1891—1962)是一个很好的例证。今天我们聊一聊胡适办刊物的得失,根据他的经历,谈一下知识者介入社会的特殊途径。

古代中国文人除出世/入世这一矛盾外,还有与此相关的经世文章与雕虫小技之争。现代中国知识分子仍被这类矛盾所困惑:同是著述,到底是追求学术价值呢,还是追求社会效果?

梁启超的描述比较传神,他用“传世”与“觉世”之间的矛盾来描述这一困境。这里既牵涉学术发展的内在规律以及评价标准,又牵涉学者介入社会生活的特殊方式。对于纯粹的学者,比如主张学术无“有用无用之分”的王国维,这个矛盾不太明显;可对于像胡适那样既要坚持认真的学术著述,又想对现实的政治文化生活发言的并不符合所谓的“纯粹”标准的学者来说,如何协调学术研究与文化活动之间的矛盾,是个大问题。

上世纪20年代,胡适的几个朋友为已经享有盛名的胡适规划前景,有上中下三策:专心著书是上策,教授是中策,办报是下策。可胡适在感谢友人关怀的同时,偏偏选中了“下策”:以教授身份办报刊。理由是什么呢?是胡适所说的,“我不能放弃我言论的冲动”,况且社会上需要“独立正直的舆论机关”。胡适因而没有成为专事著述的“纯学者”,,而是身兼学者与报人,或者说专家与文化人两种角色。

说句题外话,作为所谓的“纯学者”的胡适并不怎么伟大,他的不少学术著作并非传世之作。

胡适在专业范围内从事学术研究,在专业范围外发表社会文化批评。为了完成这一“角色选择”,胡适借助于两种主要途径:一是学术演讲,一是筹办刊物。两者都是学者胡适的特殊嗜好,是从事文化活动的特殊方式。胡适称对演讲“乐此不疲”,曾提到“这一兴趣对我真是历四五十年而不衰”;而所亲笔拟定的口述自传大纲中,好几章以所办刊物为题,可见胡适对自己编辑生涯的重视。

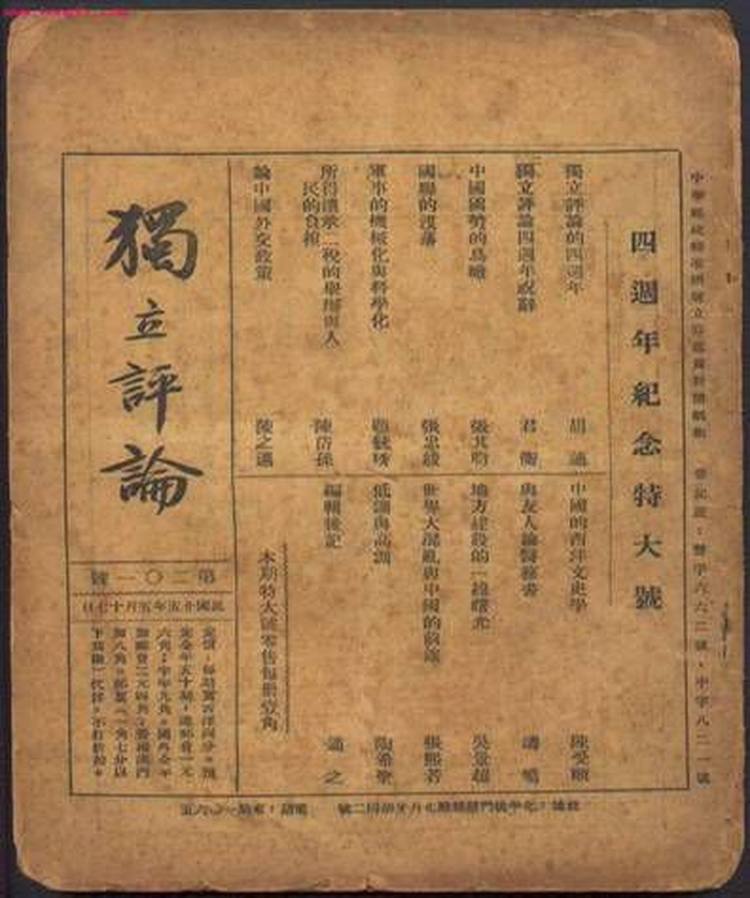

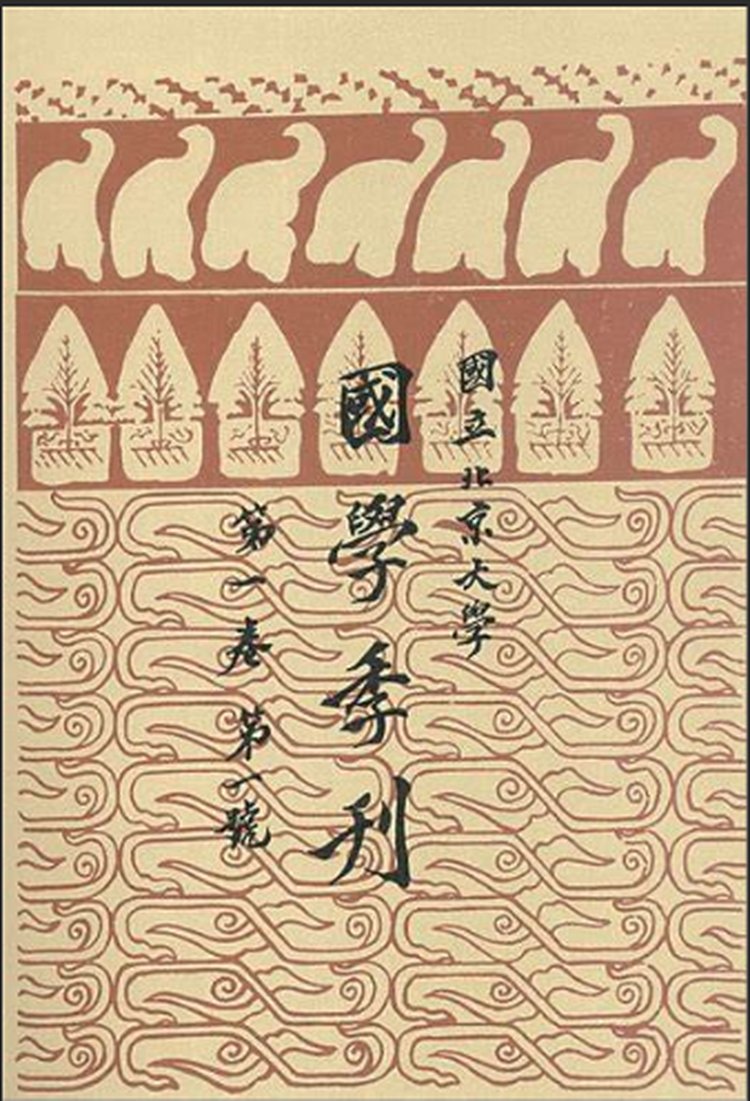

在现代文人学者中,胡适是最懂得利用,也最善于利用大众传播媒介的。一辈子为传媒所捧,也为传媒所骂,却始终是传媒跟踪的热点,就像玻璃缸里的金鱼被人“观赏”“议论”(唐德刚语)。可另一方面,胡适自办刊物,影响社会舆论。晚年经常与记者编辑互称同道,也有道理。从十七岁开始编《竞业旬报》,到晚年当《自由中国》的发行人和撰稿人,胡适一辈子都与刊物打交道。而且所办刊物寿命虽短,寿命最长的《独立评论》也只办了五年,影响却极为深远。以致当你把胡适所参与编辑或主办的刊物逐一排列,竟然可理出半部中国现代思想文化史。代表性的比如:《新青年》与文学革命(白话文运动);《每周评论》与“问题与主义之争”;《努力周报》与“科学与玄学论战”;《读书周报》与“古史辨”;《新月杂志》与《人权论集》;《独立评论》与“民主与独裁之辨”。

大学教授办刊物,是“五四”以后的一个重要文化现象。不同于政治家办刊物的宣传政见,也不同于出版商办刊物的追求利润,大学教授自筹资金,比如办《独立评论》时,十二位教授抽取百分之五的固定收入,几个月得四千元作为开办费,还自办刊物,不发编辑费和稿费,目的是以经济的独立谋取政治见解的独立,力争“以公平的态度为国家说话,为人民说话”。此类刊物非只一家,大都从思想文化着眼,很少有商业色彩,而且很有“独立的声音”。

屡遭封闭查禁,却贵在“屡败屡战”。胡适对这一点颇为自豪,晚年自称:“假使说胡适之在二十年当中比较有言论自由,并没有秘诀,还是我自己去争取得来的。”可从40年代起,这一传统难以为继。有人请胡适重办《独立评论》,胡适婉拒,理由是教授薪水低,印刷成本高,经济上不独立,很难有“独立的声音”。

胡适办刊物的初衷是“做一个纯粹的思想文化运动”“不谈政治,不参加政治,不与现实政治发生关系,专从文学和思想两方着手”,目的是“替将来中国奠定非政治的文化基础”。这一主导思想是《新青年》同人分裂的重要原因,与胡适想法不同的陈独秀主张介入现实政治之争。胡适看不到思想文化与现实政治千丝万缕的联系,未免太过书生之见。胡适称五四运动是“一场不幸的政治干扰”,而无法理解新文化运动与五四运动的内在联系,这点限制了他思考的深度。其实,主张“二十年不谈政治”的胡适,最后也谈政治,而且从事直接的政治活动。

这是现代中国知识分子的困境:欲洁何曾洁,在两大政治军事集团激烈斗争的年代,学者标榜“独立的声音”,最终也只能是一种“姿态”。从《独立评论》到“过河卒子”,这是无可选择的“选择”。

办刊物这一文化活动,对胡适的学术研究无疑有很大影响。胡适在日记、书信中屡次表示希望集中时间和精力做学问,完成那几部只有上卷的学术著作;可又不时大发感慨,忧国忧民。这种鱼与熊掌难以兼得的心态,并非胡适一人独有。专深的学术论文当然也可在报刊上发表,比如《国学季刊》,而办刊物更需要大量时事分析和文化评论。学术论文和文化评论的差别不只在文章体裁,更包括论者的思维方式、研究的程序和角度等。比起专业论文来,文化评论无疑影响大得多。胡适谈禅说儒的那么多专论人家不管,一篇关于中西方文化的短文则闹得满城风雨,以致几十年后还被定为“全盘西化”的“罪魁祸首”。

学者自办政治、文化刊物,很容易卷进这类不着边际的论争中。其结果是学术新闻化、论争口号化,虽为所谓的“明星”,学术上却收获甚少。这是一个大陷阱。胡适晚年教人为学作文要做到“勤、慎、和、缓”,而且好多文章生前不愿发表,或许正是有感于此。十年磨一剑的治学态度,虽可敬可佩,但胡适晚年娴熟老练的考据文章,不见得比早年浮躁狞厉而朝气蓬勃的思想文化评论更有价值。孰是孰非,很难“一言以蔽之”。

对于胡适本人来说,议政是道义,从政是逼上梁山,学术才是真正的兴趣所在。二三十年代之所以屡次办刊物议政,只因“在那无可如何的局势里”“不忍袖手旁观”。并非对政治有多深入的研究,也并非有一套多高明的“主义”急于推销,只不过为减少良心的谴责,实践“回向”的诺言。批评胡适议政不谈“根本问题”,故“卑之无甚高论”,其实正说到其长处:为人为文平正通达,从不故作惊人之论,“不倚傍任何党派,不迷信任何成见,用负责任的言论来发表我们各人思考的结果”。世人看重的是他“独立的精神”,其“负责任”的态度以及其政治与时事方面的“高等常识”。一句话,这是一个关心时世的健全的人文主义者,而不是职业政治家。

1925年胡适赠诗给章士钊:“同是曾开风气人,愿长相亲不相鄙。”胡氏既然十分看重自己在“开风气”方面的贡献,那么,办刊物无疑是最佳选择。就“开风气”而言,讲学、著述、从政都远不及办刊物有效。1923年胡适在给朋友的信中,称二十五年来有三个杂志,“可代表三个时代,可以说是创造了三个新时代”。其中的《新青年》,胡氏曾参与编辑,深知其影响社会舆论的魔力。后来胡适之所以热心创办一个个思想文化刊物,都是基于“开风气”并进而创造新时代的追求。可以说,办刊物是学有余力出而经世的独立的知识者介入社会政治的最佳途径。

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享至您的朋友圈

文章作者

陈平原

发表文章161篇 获得29个推荐 粉丝1220人

北京大学中文系教授,上世纪80年代与钱理群、黄子平一起提出“二十世纪中国文学”,引领了文学讨论新风潮

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里