朱自清|如何修炼“整饬温和、庄重矜持”的文人气质?(上)

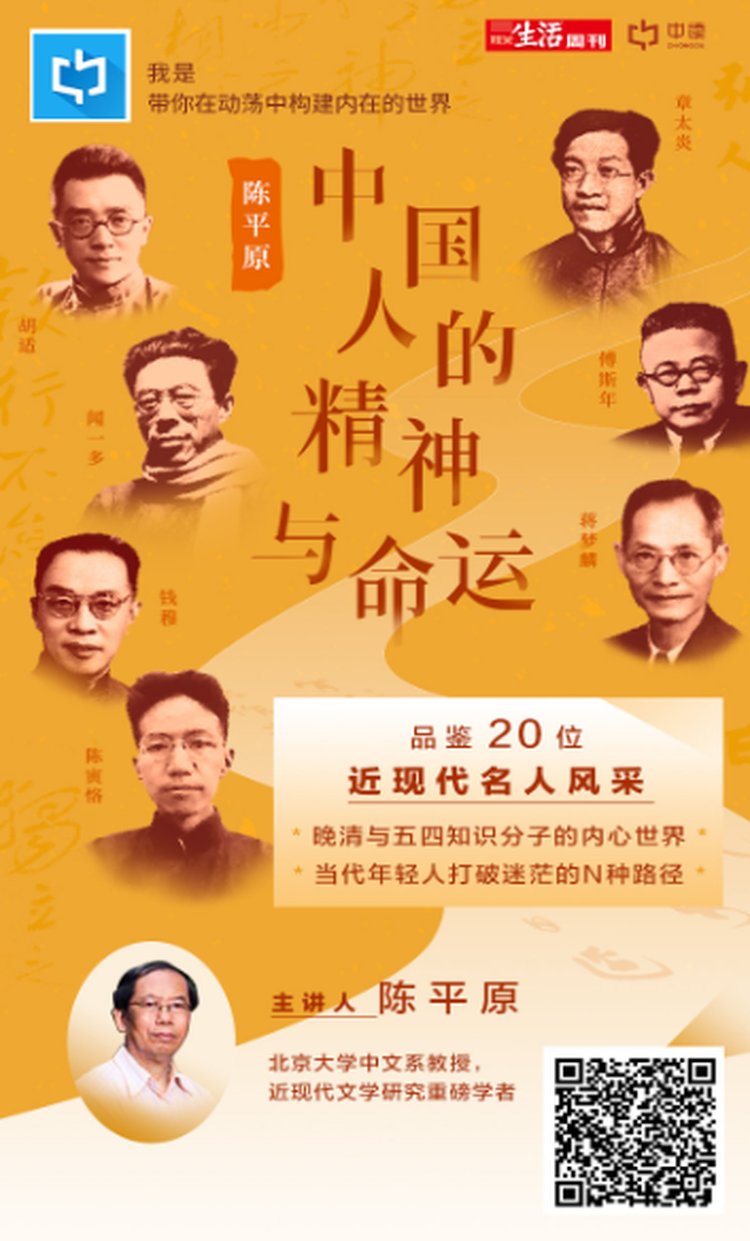

作者:陈平原

2020-05-12·阅读时长3分钟

三联中读的朋友,大家好,我是陈平原。今天谈谈大家都很熟悉的朱自清,我们都知道他的那篇《背影》,今天从别的角度谈一谈这位“整饬温和、庄重矜持”的文人。

三联中读的朋友,大家好,我是陈平原。今天谈谈大家都很熟悉的朱自清,我们都知道他的那篇《背影》,今天从别的角度谈一谈这位“整饬温和、庄重矜持”的文人。

其实,这些天来跟大家在这个专栏里聊的这些人物,大家或许也感觉到,人生在世,有人始终晴空万里,有人不时电闪雷鸣,有人春花烂漫,有人冬雪皑皑。而今天要谈的朱自清呢?犹如一泓平静的秋水,清澈、宁静、澄明。

世人眼中,朱自清是诗人、学者、散文家,也是战士。可还有一重身份不该被忽视,那就是,一个真正意义上的传道授业解惑的“教师”——在我看来,这是朱自清做人做文做学问的底色。1898年出生的朱自清,50岁就离开了人世。一生如此短暂,居然有那么多功业,去世多年仍被人挂念与怀想,这很不简单。

朱自清1920年毕业于北大哲学系,暑假后开始教书:先在杭州第一师范,后移至扬州八中、吴淞中国公学、台州六师、温州十中、宁波四中、白马湖春晖中学;1925年秋,因清华学校加办大学部,转任国文系教授,开始其大学教师生涯。不同于今日读研究生、拿博士学位的专门家,朱自清在北大念的是哲学系,日后教的是语文或中国文学史,按今天的标准,专业还不太对口呢。先是写诗作文出名,而后才进入大学教书,兴趣广泛,自强不息,有一点始终没变,那就是坚持为大众写作,为中学生编书。如此大专家写小文章,从没感觉掉份儿,反而乐此不疲。

五年中学教员生涯,辗转各地,很是辛苦,但锻炼了朱自清的生活态度与写作策略。做事认真,为人谦和,脚踏实地,不尚空谈,这种生活姿态,更接近于恬淡的散文,而不是激扬的诗歌。因此,不妨就从朱自清最广为人知的散文家身份说起。在我看来,朱自清先生散文的特点是“尊重读者,澄明干净”,对于很多人来说,这一点其实很难做到。

朱自清的散文特别受中学教师的青睐,且很早就进入各种《语文》教材。有政治家的推崇,也含新文学的升温,但更关键的,还是其文章风格以及写作策略。教过五年中学语文,成为大学教授后的朱自清,依旧关注中学生的阅读。《欧游杂记·序》称:“本书绝无胜义,却也不算指南的译本;用意是在写些游记给中学生看。在中学教过五年书,这便算是小小的礼物吧。”别小看这为中学生写作的立意,文学史家王瑶便在《念朱自清先生》中特别表彰此书“用精练的口语,细细地谈着,使读者如临其境,如闻其声”。若再考察朱自清的《标准与尺度》《论雅俗共赏》《语文影及其他》等后期写作,均混合评论、随笔与杂感,既是学问,也是文章。

读者多欣赏朱自清描写风景的《荷塘月色》《桨声灯影里的秦淮河》,以及抒写人情的《背影》《给亡妇》等,这固然是现代文学史上的名篇,但我更喜欢他那些谈古论今、兼及社会问题的作品,肯为读者着想,从不逞才使气,偶尔也会来个隐喻或排比,但笔墨极为简洁。

在《〈胡适文选〉指导大概》中,朱自清曾表彰胡适对中国文学的最大贡献,不是新诗,而是文章:“他的长篇议论文尤其是白话文的一个大成功,一方面‘明白清楚’,一方面‘有力能动人’,可以说是‘达意达得好,表情表得妙’。”而以下评语,其实可套用来评说朱自清本人的文章:因为晓得尊重读者,故“他的说明都透彻而干脆,没有一点渣滓”。这种澄明、干净的文章境界,其实很难得。

多年前,季镇淮在《回忆朱佩弦自清先生》中称:“作为文学的散文,朱先生努力运用语言文字而得其自然。作为国学的著作,他对运用语言文字亦非常努力,这一点我们应当特别指出。”这里说的是抗战中完成于昆明西南联大的《经典常谈》。朱先生在此书的序言中谦称:“各篇的讨论,尽量采择近人新说;这中间并无编撰者自己的创见,编撰者的工作只是编撰罢了。”此等提要钩玄的工作,除了眼光与学识,还得有好的笔墨情趣。以“文第十三”为例,开篇是“现存的中国最早的文,是商代的卜辞”,结束处则是“经过五四运动,白话文是畅行了”,整个一部中国散文史,用万把字篇幅说清楚,条分缕析,井然有序,而且大致不错,这谈何容易。

“五四”新文化运动最坚实的成果是白话文,而如何“白话”,是个大问题。必须兼及“白话文学”与“白话学术”,方才可能长治久安。不说诗歌、戏剧、小说,单是文章如何借鉴口语而不流于鄙俗,朱自清的苦心经营便值得后人追摹。这与日后叶圣陶提倡“想得清楚,说得明白”的《写话》,颇为神似。

今天谈了朱自清先生“尊重读者,澄明干净”的特质,这也是他“整饬温和、庄重矜持”的文人气质中很重要的侧面。在下一节中,我会跟大家谈谈朱自清的文人气质中另外两个很有人格魅力的侧面。

转发海报与朋友分享精彩内容

文章作者

陈平原

发表文章161篇 获得16个推荐 粉丝1220人

北京大学中文系教授,上世纪80年代与钱理群、黄子平一起提出“二十世纪中国文学”,引领了文学讨论新风潮

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里