顶流回归,这部全程打码的国产真人秀凭什么爆火6年?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-31·阅读时长23分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

文|曾于里

以下内容涉及剧透,请谨慎阅读

以下内容涉及剧透,请谨慎阅读

“大千世界,无奇不有”

“大千世界,无奇不有”

“大千世界,无奇不有”

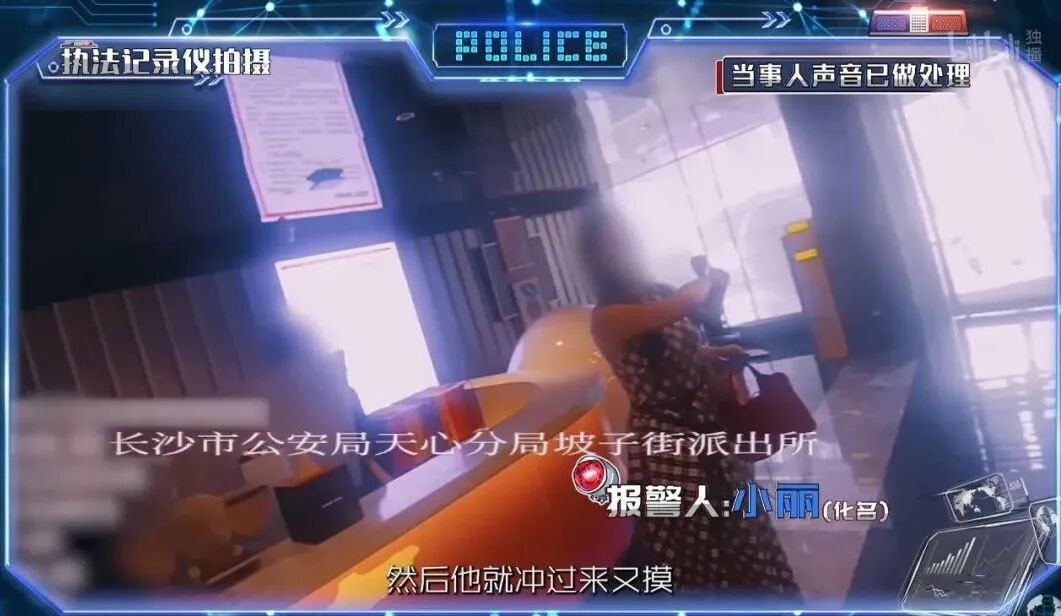

《守护解放西》系列拍摄的派出所,是湖南长沙天心公安分局坡子街派出所。派出所地处长沙市中心最繁华的“五一商圈”,辖区面积1.24平方公里,聚集着7家大型购物中心、近2500家大小商铺、30家酒吧俱乐部、1300家酒店和宾馆民宿。人流密集,业态复杂多元,各类民事纠纷、治安事件乃至刑事案件频发,坡子街派出所日均出警量最高可达60起。

六季以来,节目呈现的最多案件,主要是日常民事纠纷,涉事双方多为熟人或因日常互动产生关联,处理重点在于“调解”而非“处罚”,这是基层派出所最常态化的工作内容。情感纠葛引发的纠纷就非常高频,如《守护解放西6》第二期《爱,适可而止》均聚焦于感情纠纷。

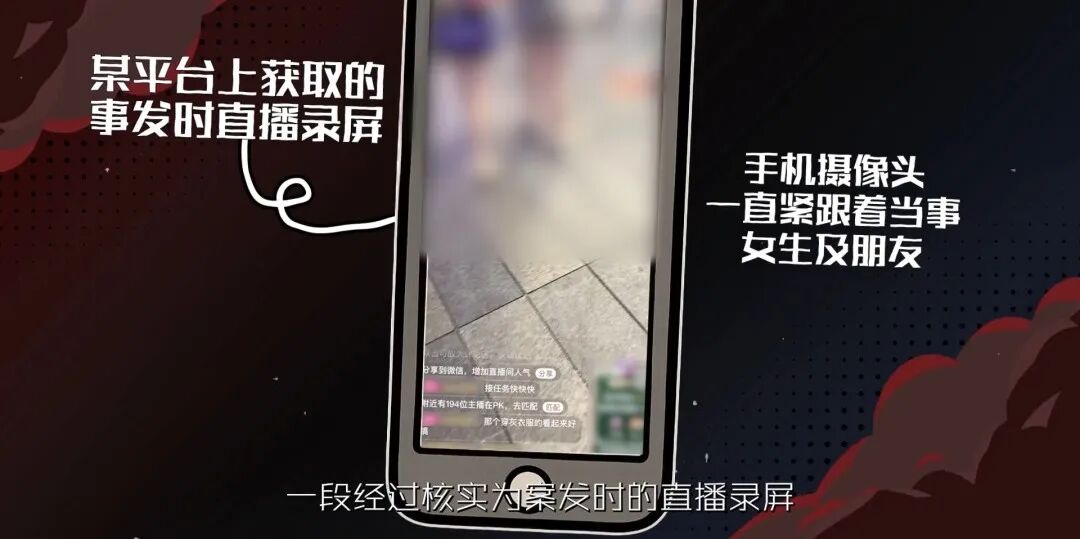

第二大类纠纷是治安违法类纠纷。由于坡子街商圈夜间酒吧聚集、人流密集且流动性强,治安违法类案件相当多发。酒后滋事类案件,是治安违法的“高频项”。比如《守护解放西4》有专门的一期《迷惑行为大赏》,很多醉酒者的状态让人匪夷所思,比如在公共场所赤身裸体,甚至用开水浇泼自身。另一个“高频项”,是猥亵与骚扰类案件,多发生在酒吧、KTV等夜间娱乐场所,或商圈人流拥挤的区域,受害者以女性为主,《守护解放西6》开篇第一个案件就是女子在宾馆被男子猥亵。

第三类案件是刑事犯罪类,占比较低。《守护解放西》有一期《雷霆扫毒》,集中呈现民警打击吸毒、贩毒行为的过程。此外,由口角、纠纷升级引发的故意伤害类案件,偶有发生。

总的来说,节目中的多数案件都非重案大案,但却像“电子榨菜”一般,让人看得津津有味。这些看似鸡毛蒜皮的冲突,有很强的“贴近性”,我们能从中看到自己或身边人的影子。而大量小冲突和纠纷的发生,也折射出生活本来的粗糙质地。一个完全平滑无摩擦的社会只存在于理论构想之中,不论是工作的单位还是居住的小区,充满了各种矛盾冲突。节目直面并剖析这些矛盾,某种程度上减少我们因生活冲突而产生的挫败感与无力感,让我们拥有面对它的勇气和化解它的理性。

《守护解放西》系列节目中,最出圈的那些案件,主要还是一些“奇案”,有的情节充满荒诞感和离奇性,有的情感冲突强烈。不少观众戏称,这些“奇案”典型反映了“人类物种多样性”。

比如《守护解放西》很出圈的一个案例是,民警在旅店调取监控视频排查某案件嫌疑人时,该嫌疑人竟毫无察觉地凑到民警身后“围观”警方办案,最终被民警当场认出并抓获,可谓“千里送人头”“吃瓜吃到自己身上”。这种源于生活的、概率极低的巧合与荒诞,构成了“反剧本”的强大叙事魅力。

而看到屏幕上当事人种种“不合常理”的言行——比如男子开水浇自己后,说自己很冷,然后看到警察就要“抱抱”(男警察一脸嫌弃又无可奈何),观众很容易产生一种“我绝不会如此”的认知优越感。这种优越感并非恶意,它是一种对自身社会适应良好、行为得体的再确认,从而强化了心理上的稳定感和安全感。

节目中部分“奇案”源于极小概率的偶然巧合,而部分或多或少暴露出一些严重的问题。

比如《守护解放西6》聚焦情感纠纷的专门一期《爱,适可而止》,三个案件都让人看得露出“地铁老爷爷看手机”的表情包。一个案例是离异男子因吃醋,与女友发生矛盾,他竟将亲生女儿的安危当做筹码来威胁女友妥协;另一个案例中,男子对前女友缠不清,口口声声多爱她,多舍不得她,所以他才打她……这些男性匪夷所思的“脑回路”背后是很危险的心理——将亲密关系视为占有与控制,习惯于情感绑架、道德勒索甚至暴力施压。

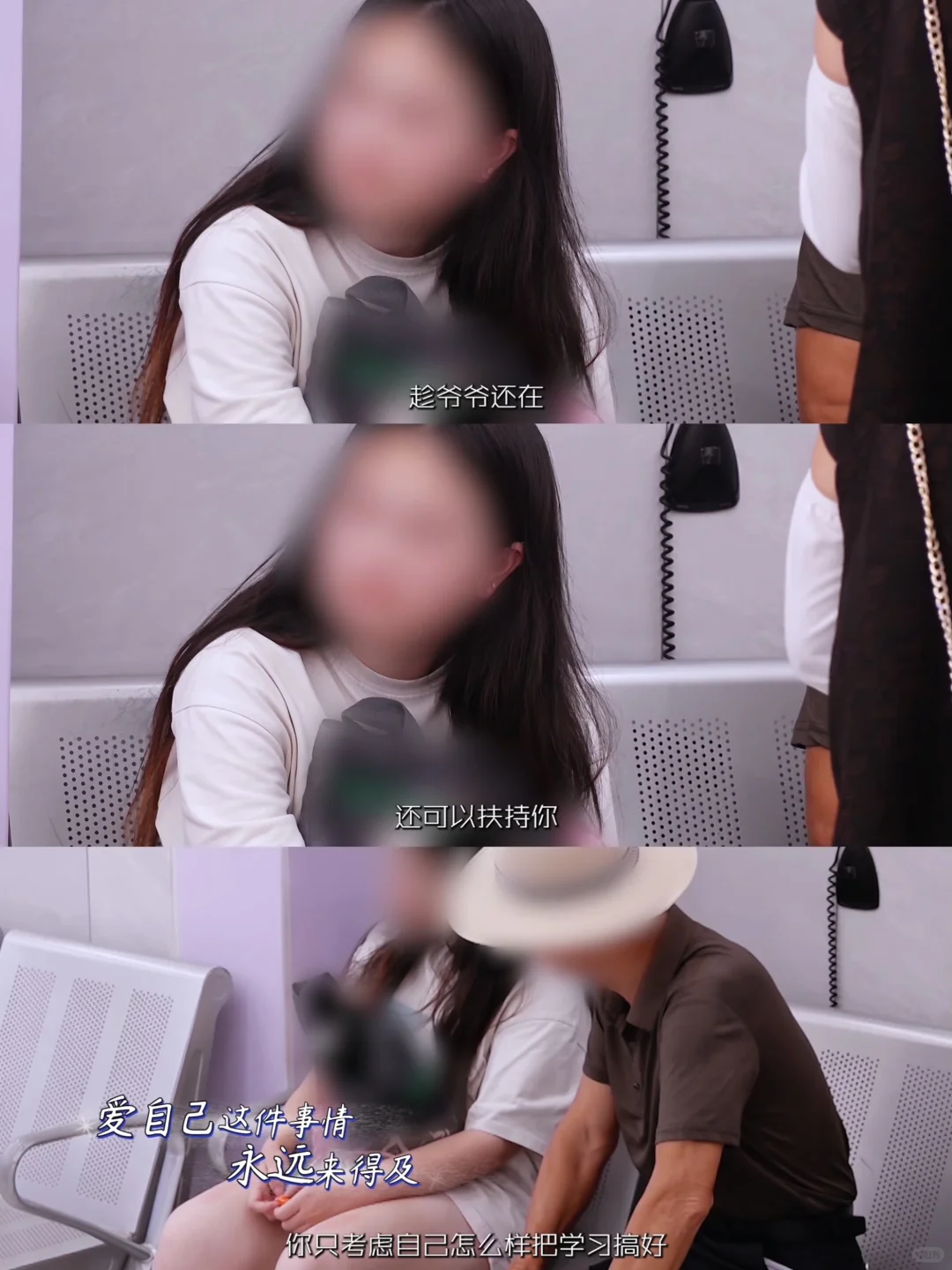

第三个案件则让人唏嘘。一个19岁的女孩,因为与前男友发生过关系,不愿与他分手,又是自残,又是以自杀相威胁,又是前往前男友的学校纠缠。前男友在情感处理上极其自私懦弱:一边用“复合承诺”维持肉体关系,一边早已谋划分手逃避。但女孩还是觉得他很好。民警一番苦口婆心劝说后,女孩才终于舍得删掉与前男友的聊天记录。女警示意男方先走,她马上跟上去,民警拦住她,见前男友走远,她立即情绪崩溃,呼天抢地“我不要……”

在两性观念看起来更加进步的今天,贞洁观、“从一而终”等无形的枷锁依然在深刻地影响着一些年轻女性的选择。而女孩白发苍苍的爷爷、颤颤巍巍来到警局,让整个“奇案”的悲剧底色更加浓重。爷爷告诉民警,女孩父母离异,父亲脑萎缩,女孩上学的费用都是他在承担,爷爷也心疼地劝孙女,“趁爷爷还在,爷爷还可以扶持你”。女孩在追逐一段虚无缥缈且充满伤害的感情时,差点辜负了残年风烛仍艰难为她擎起一片天的爷爷。

“无奇不有”案例的背后,其实是一个个活生生的人,经由那些失控的情感、扭曲的认知或失衡的应对方式,我们辨认出人性的复杂与脆弱,也意识到建构健康自我与良性关系的不易,更清醒地看到,培育一种理性、健康、自重自爱也尊重他人的公共文化,依然任重而道远。

沟通与对话的努力未曾停止

沟通与对话的努力未曾停止

沟通与对话的努力未曾停止

《守护解放西》系列由两个部分组成,一部分是对于一些案件的呈现,另外一部分就是对于这些案件的调查、侦破,以及调解过程。这个部分同样很好看。

这首先源于《守护解放西》形式上的创新。在播出平台上,它被归类为纪录片,但很多观众把它当作综艺节目来看。归为何类并不是重点,重点是它将综艺手法融入纪实节目,起到了1+1>的效果,既保留了案件的真实性,又通过年轻化、娱乐化的表达,提升了节目的趣味性和可看性。

在案件的编排上,《守护解放西》系列采用主题化编排,像综艺节目那样有“分集主题”,每一期聚焦一个核心议题,将多个相关案件串联起来,形成清晰统一的叙事主线,强化节目的社会议题属性。比如《守护解放西6》第二期《爱,适可而止》关注感情纠纷,第三期《亲情的时差》聚焦亲子关系中的矛盾,第四期《欲望的黑洞》揭示了不同的人群因为欲望膨胀而误入歧途。

节目还借鉴综艺悬念叙事的手法,通过倒叙、插叙、细节暗示、案情反转等方式,让案件呈现更具戏剧张力。比如《亲情的时差》这一期中,民警接到警情,说一男孩要跳河。民警到达河边,男孩的父亲来了,但男孩对父亲说“你是不是不要我了,那你掐死我”,男孩情绪激动,对父亲表现出强烈的排斥,并向警察控诉,“我是他儿子,他(父亲)把我往死里搞”。花字打出疑问,“男孩到底经历了什么?”让人以为父亲是不是“十恶不赦”。

到了警察局,事件有了“反转”。15岁的男孩因为家里的猫走丢了,要求父亲给三千块,后来又变成要一万,猫找回来后,男孩依旧向父亲索要一万,甚至把刀架在父亲脖子上相威胁……在父亲向民警叙述这一切的时候,男孩在调解桌的另一旁大口吃着父亲给他买的丰盛外卖,父亲自己就买了一个面包。父亲还提到,孩子每个月花销两三万……观众从最初对“无助少年”的同情,急转为对“巨婴式”索取与暴力行为的震惊与深思。节目也由表面的父子冲突,引向了更深层的家庭教育、亲子关系与青少年价值观失范等社会问题。

节目在后期制作中,也充分借鉴综艺节目的包装逻辑。比如介绍警情时,会用简洁的花字标注“警情登记表”,帮助观众快速了解时间、地点和警情等信息;对于一些关系错综复杂的案件,也会用动画的效果做一个人物关系的树状图,转化为更易被观众接受的视听语言。

在案件内容上,对于基层派出所而言,“纠纷调解是必修课”,民警们面对的绝大多数警情,是源于邻里纠纷、家庭矛盾、日常口角等看似琐碎,却直接关系群众切身利益的冲突。这些矛盾若不能及时、有效地化解在萌芽状态,就可能不断发酵升级,甚至演变为更严重的治安或刑事案件。因此,如何运用调解手段,以法为据、以理服人、以情动人,就至关重要,也自带看点。

调解不是无原则的妥协,法律永远是第一道“门槛”。对于违反治安管理处罚法的行为,法律赋予了调解更多空间;但越过刑法的红线,构成了犯罪,公安机关也无权直接撤案,最终是否不起诉或从轻处罚由检察院或法院决定。比如《守护解放西6》的一个案件,22岁的小伙子因为9岁男孩调皮,下手很重连扇男孩耳光,把男孩打得流鼻血。虽然小伙子愿意赔钱解决,但民警斥责他,“你抽他耳光,要抽得不好把耳膜抽穿孔了,恢复不了,你得坐牢”。如果男孩轻伤,小伙子或面临三年以下有期徒刑。后来男孩的验伤报告显示是轻微伤,按照治安管理条例,当事双方达成和解协议并履行的,可以不予处罚。调解也必须在法律框架内进行,一旦越过刑法红线,覆水难收。

不过,基层警务工作的复杂性在于,许多闹到派出所的矛盾,并非法律问题,而是人际关系中“情理”的失衡。无论是亲情、爱情还是友情纠纷,当情绪失控取代理性沟通,即便没有违法行为,也可能埋下巨大隐患。处理这类警情,民警就需要运用讲理的技术,将各执一词转化成能被对方理解和接受的逻辑与语言,这是化解对立、弥合分歧的关键一步。

《亲情的时差》这一期,一个母亲报警说女儿站在阳台上要跳下去,民警也发现,此前该母亲此前曾有多次报警说女儿离家出走,可见母女矛盾很深。女孩17岁了,这次是要自己去打零工赚零花钱,但母亲不让。后来经由女孩的叙述,我们才发现母亲对她的管控严苛到难以理喻。比如女孩暑假晚一点起床,母亲就会罚女孩跪搓衣板;母亲给女孩的零花钱,一学期才两三百元;母亲一直翻看女儿的微信、QQ等隐私;女孩用母亲的旧手机,但不知道手机密码……

身为教师的母亲在调解室里依然咄咄逼人:“从我的角度来说,这个(暑假)九点钟(起床)的事情,我觉得是很基本的要求”“在我看来,每个家有每个家庭的家规家风”“如果说所谓的手机达到了她的要求,她的自制力没做到怎么办”……民警给这位母亲讲道理:“她(女孩)面对父母她话都讲不出来,这不是一个青少年有的样子,我觉得父母真的需要改变。”所以,不能用自以为正确的方式去限制女儿、不能像管幼儿园孩子那样管着17岁的女孩、不能回到家还是“老师”的身份、不能限制女孩使用手机的权利,等等。在民警的调解下,母亲才决定有商有量建立一个一家人共同制定的家庭规则。

前文的案例里,一开始民警给17岁女孩做调解,女孩不愿意开口。民警姐姐温柔地对女孩说:“虽然我比你大了九岁,但是其实我弟弟是05年,你可以完全把我当作是一个05年的,因为我跟我弟弟很聊得来,我们两个人完全就是心理年龄是一样的。妹妹,你这个样子,我看着也很心疼,你可以把我当成你的倾诉对象,我们来试试看能不能帮助你好不好?”女孩终于开口说出那些压抑的情绪。

《守护解放西》六季以来,让我们看到民警们用情理法调解矛盾的努力,但不必讳言,一些观众对于一些案件的调解结果并不满意。节目遭遇的最常见的批评是,许多调解所达成的和谐往往是暂时的、表象的,矛盾根本没有解决。

对此批评,节目挨打要立正。那些根植于长期扭曲的家庭关系、僵化的教育观念或深层心理创伤的矛盾,绝非一次派出所内的调解就能根除。比如女儿暑假晚起十分钟就要被罚跪搓衣板的母亲,她的强势会因为民警的一番说理立即改变吗?她的有商有量,是否会再次变成“一言堂”?不得而知。

但多数观众还是从比较积极角度看节目的调解。一方面,要求每一次调解都“药到病除”、一劳永逸,只存在于理想中。如同节目中提及的坡子街派出所,年接警量逾万起,但警力本身是非常有限的,民警们无法、也不可能像心理医生或家庭治疗师那样,对每一个案进行长期、深度的跟踪介入。他们的核心任务,是在法律框架内,迅速稳定事态,防止冲突即刻升级,将最尖锐的社会矛盾“钝化处理”。

另一方面,《守护解放西》系列能够成为我们的“电子榨菜”,不仅在于它化解了多少矛盾,更在于它持续呈现了有一群人持续努力去化解各种冲突的过程本身。在一个观点日益极化、对话渠道时常堵塞的舆论环境中,节目中的民警们锲而不舍地将情理法相结合的模式付诸实践,本身就是一种极具象征意义的姿态——尽管矛盾冲突永恒存在,尽管许多问题积重难返,但沟通与对话的努力未曾停止。

一个健康的社会,其标志不在于它能彻底消灭所有冲突,而在于它拥有一套行之有效的机制,能够容纳冲突、管理冲突,并持续不断地致力于冲突的转化。化解冲突的过程充满了反复与妥协,其成果也常是阶段性的,但这种在不完美中寻求改善、在冲突中坚持理性沟通的实践,正是社会保持韧性、免于撕裂的重要基石,也是我们安全感的重要来源。当然,我们的安全感不能只来自于“电子榨菜”,镜头之外,期待“坡子街派出所”代表某种常态。

排版:球球 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6162人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里