有一种非常糟糕的养育,是将孩子当宠物养

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-31·阅读时长7分钟

当有人问起我“你有没有养过宠物”这个问题,我总会犹豫,不知道如何作答。

我小时候养过猫,也养过狗,甚至还养过羊和鸽子。但是如果我给它们贴上“宠物”这个标签,我会觉得很不对头。

在那些小动物们乳臭未干的时候,我也曾把它们抱在怀里宠过它们。然而一俟它们成年,我们之间的关系就会发生本质的变化。那只中华田园犬长大以后就担当了看家护院的角色,而且它有自己的朋友圈子,时不时离家会友——在我们那个村子,直到后来有人养了攻击性很强的狼狗以后,才有了给狗拴上绳子的做法。

那只狸花母猫长大后喜欢独来独往,尤其是产幼崽之后。起初它把幼崽养在杂物间里,怎奈我们这些孩子总要去看、去摸,让它十分地不安。结果它把幼崽衔到了村里一个我们找不到的地方。数月之后,它带着孩子回到家里,幼崽们已经爪锋初露,不复会沦为我们的玩物了。

至于羊和鸽子们,也各有各的人生故事,限于篇幅,不多赘述。

《租赁猫》剧照

成年后的狗和猫,和我绝不是被宠之物与施宠者之间的关系。它们觅食交友、生儿育女,有它们自己的生活要过,我们只是在一些事情上有交集。比如它们有时会在我们就餐的时候赶来吃一顿残羹剩饭。鉴于猫儿有捕鼠的技能,彼时又鼠类横行,这种讨食的情况就比狗儿要少得多。不过这也绝对不能被看成一种施舍,它们所承担的责任并非可有可无,只是彼时人尚难以衣食无忧,只好用残羹剩饭招待它们,当然那是在贬低它们的贡献。

如果确切地形容彼时我们和成年猫狗的关系,那就是:我们是合作者。

用如今一句时髦的话讲——We are a team。

既然我和它们相处的大部分时光里,我和它们都不是宠与被宠的关系,我怎好腆言“养过宠物”?毕竟如今人们称为“宠物”的动物,其生存状态和它们很难说有多少相似处。

《宠爱》剧照

如今的猫儿被洗得干干净净,做好了绝育,骄傲地卧在床头、沙发和地毯上。“主人”把一日三餐奉到面前,轻声细语,小心伺候。“主人”把它抱在怀里、放在被窝里、养在铺了棉垫的箩筐里……无论猫龄几何,永远都是Baby。甚至看到老鼠,它反倒要抱头鼠窜。

狗比猫天性里多了几分攻击性和领地意识,所以对外面的世界的好奇心也不容易磨灭,宠它的方式就与猫有所不同。每天需要牵上它在马路上转上一圈,让它确认一下它所拥有的江山,它就心满意足地回到公寓里或者别墅里。

总之,如今的宠物给“主人”们提供的是“情绪价值”——人们需要一些永远的孩子去照顾,否则生活就失去了滋味,没了奔头。

《我会好好的》剧照

在宠爱欲空前炽盛的时代,让一些动物牺牲完整的生命体验,满足人类的宠爱需求,对此我没有权利说三道四,甚至伦理学也都鞭长莫及。但是,当你发现人类把炽盛的宠爱欲投向孩子们,当你在孩子们身上观察到了被宠物化的迹象,你大约很难保持超然的态度。

儿童应该被关怀,但忽视孩子的成长需求,把孩子变成宠物以满足父母无处释放的过于充沛的宠爱欲,作为心理学者,我认为这种做法是不能叫做真正的关怀的。

我曾总结过“控制溺爱型养育模式”的一些特点,它与宠物化养育有不少相似处,但采用控制溺爱型养育模式的父母往往望子成龙,控制和溺爱的背后都饱含着投资-收益的算计。而采用宠物化养育的父母看上去似乎是无功利的,但左右着父母的,是他们自身无处安放的未成熟的依恋需求。把孩子有意无意地固定在“宠物”的角色里,这样的父母才感到生活有了色彩和乐趣。他们当然未必没有望子成龙的一面,所以把“宠物化的养育”看成控制溺爱型养育模式的一个亚型也未尝不可。现实中混合着望子成龙和把孩子宠物化两种欲望的父母也绝不罕见。

《金婚》剧照

为人父母者把亲子关系窄化为施宠-受宠关系,把亲情模式留滞在宠爱-被宠爱的阶段,看不到或者畏于孩子的自主与独立的要求,这些心态往往折射了为人父母者自身人格发展的停滞,他们自身的宠物化。世界于他们而言也是陌生可怕的,所以努力寻找靠山和保障,极力消除不确定性,惯于杞人忧天,动辄杯弓蛇影。他们并未经历过从获得基本安全感到发展自主性与主动性,再到成为一个独特个体的完整的成长过程。也许他们有闪光的学历、体面的职位、雄厚的财力,人格层面上却始终未能走出求宠缺爱的心态。

对于一个成长动机未曾泯灭的孩子,面对已经被塑造成完美宠物的父母,难免感到绝望。父母的那些永恒的喂养、照料、控制、规训,经常上升到道德的高度——以爱之名,似乎一切的宠养举动都合情合理。在孩子这边,则每走出一步,都要考虑父母的意见和感受,努力维持干净、可爱、听话的形象,总有道德负担和内疚感,这种身不由己的感觉像阴影一样。而且他也委实难以一直像猫狗那般驯顺可人。他可能突然露出指爪,把宠与被宠的关系搞得一团糟糕,于是成为施宠者口中不可饶恕的“白眼狼”。

或者养成一种被动忧郁的气质,躺平,做咸鱼,甚至对自残、自杀津津乐道——你们精心饲养、珍爱有加的这个存在,我必须毁一毁才过瘾。这让施宠者倍感揪心,时常哀叹“我对他那么好,他怎么可以这样寻死腻活”。

《你的孩子不是你的孩子》剧照

宠物化养育当然不是现代社会才有的现象,《红楼梦》的读者都能从贾府那些成年人对贾宝玉和林黛玉的态度里瞥见宠物化养育的前现代版本。

在传统的大家庭和大家族里——也就是可以广义地定义为“贵族”的群体中——总有少数成员担当了受宠的角色。他可以是家庭或家族里最小的孩子,或者有时反而是最大的孩子——如民间谚语所说:“皇帝爱长子,百姓爱幺儿。”当然往往还有更复杂的情况。比如在贾府中,贾宝玉并不是贾母最小的孙儿,但是比宝玉更小的贾环乃庶出之子,在众亲面前自然无法与宝玉争宠。最关键的,在贾母眼中,宝玉是长得最像爷爷的那个……

被宠之人如宝玉者,大约觉得这是命运的眷顾。但他们又何尝不是被家庭生态系统强制地塞过了一套人生脚本?表面上看,这种“三千宠爱集一身”的处境令人羡慕。然而这个受宠者,何尝不是其他家庭成员宣泄“宠爱欲”的工具?(在《红楼梦》里,从宝玉那里获得了最多满足的,当然是贾母和王夫人。)宝哥儿小时候大概不会承认他的工具性,但是当他在婚礼上揭开黛玉的盖头,却赫然发现那是宝钗姐姐的时候,不知道他会不会有所觉醒。

87版《红楼梦》剧照

如今的宠物化养育已远远蔓延到钟鸣鼎食人家之外。或者更确切地说,虽然人类早已意识到权势与财富对青少年发展的负面影响,但贵族心态却已经悄然移植到了大众的心目中。不得不承认,如今有相当一部分家庭的生活状态是过去的贵族也未能企及的:收入稳定、工作轻松、医疗有保障、老有所依……恰恰在这样的家庭里,弥漫着巨大的不安。

也许人类本质上是一种承受不了幸福的生物——可以从忧患里迸发出生机,却在安乐的环境里心智萎缩。人性有一种深刻的悖论:渴求安全感和确定性,却在拥有它们的时候愈加恐惧不安。

宠物是那个惴惴不安的主人投射出去的他自己。他在关心、爱抚、投喂它的时候,实际上是在关心、爱抚、投喂着他自己。

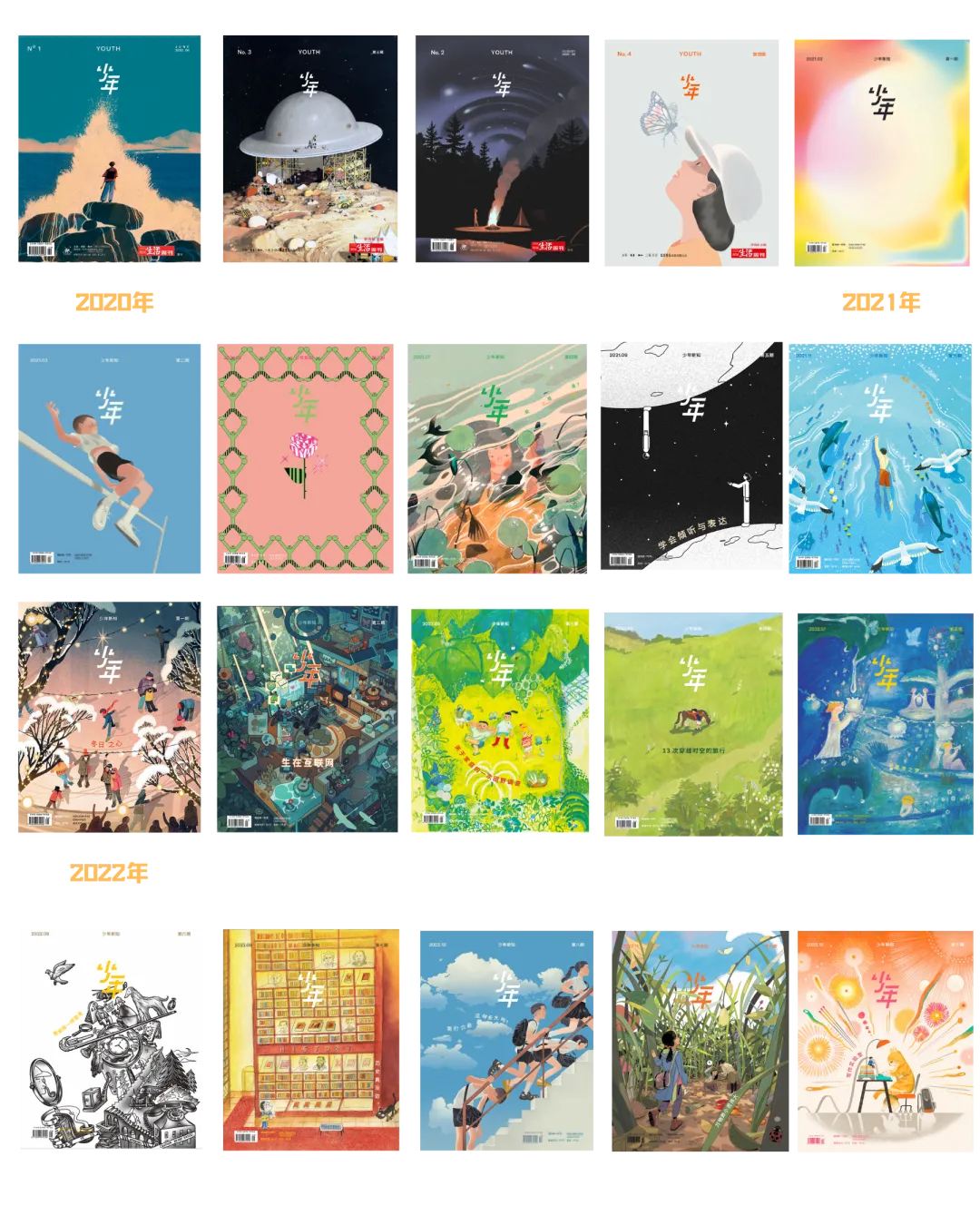

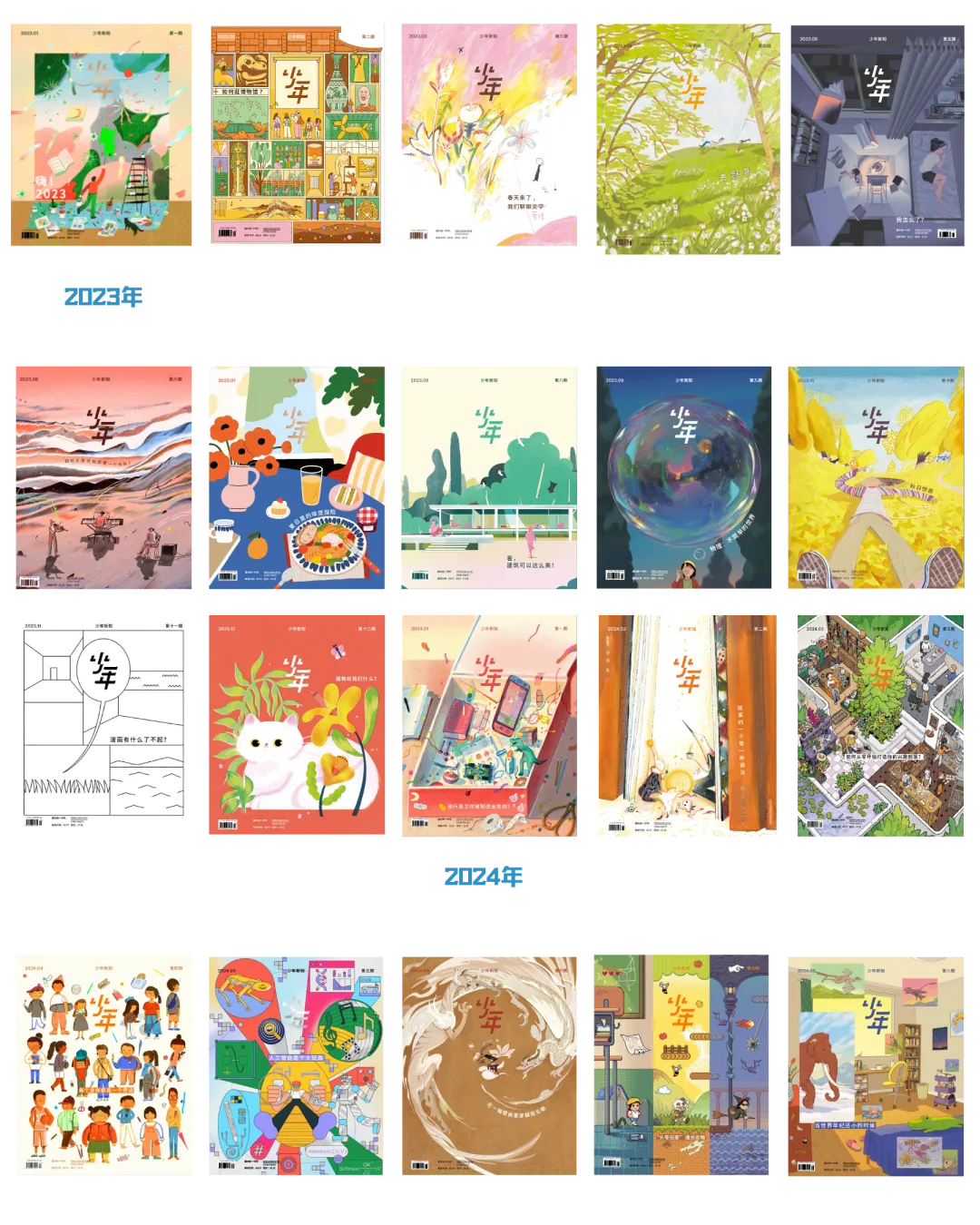

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

《少年新知》订阅

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6162人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里