00 发刊词:水浒世界的另一面,真实的大宋朝

作者:虞云国

2020-11-03·阅读时长5分钟

三联中读的朋友,大家好,我是虞云国。很高兴能和大家通过音频节目,一起聊聊《水浒传》这本书。

先简单介绍下我自己的情况。我来自上海师范大学,研究宋代历史已经有四十多年了。可能有的朋友听到这里,会觉得有点困惑:《水浒传》不是一部文学作品吗?元末明初,施耐庵创作的,课本里都学过。你一个研究历史的,还是宋代历史的,为什么要来讲《水浒传》呢?再一个,你讲的《水浒传》,和市面上那些一章一章讲情节的有什么不同呢?

对于这些问题,我准备分成三部分来解答。第一,我们今天应该怎样正确全面地看待《水浒传》;第二,我为什么讲水浒;第三,在这门课程里,你又能听到什么内容。

我们一个一个来说。先说第一个问题:怎样全面正确地理解《水浒传》。

《水浒传》设定的背景是北宋末年,以宋江为首的一百单八将造反起事,最终以失败收场。鲁迅先生曾经批评这些人,“大军一到,就受招安,替国家打别的强盗——不替天行道的强盗去了,终于是奴才”。这确实是《水浒传》要想表达的倾向,那就是只反腐败的贪官奸臣,不反皇帝。

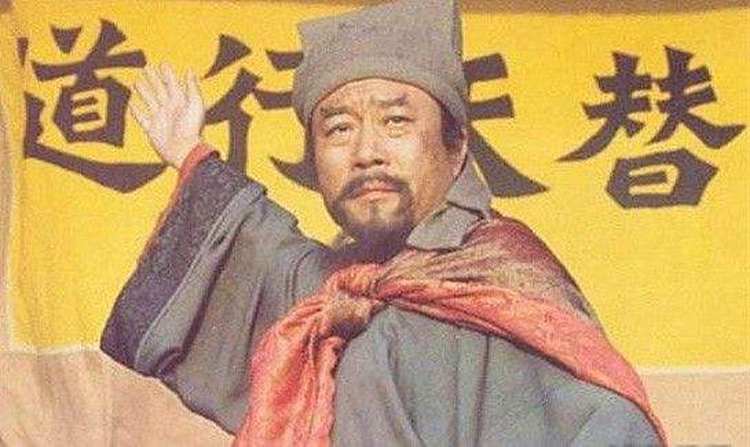

▲1998年拍摄的《水浒传》剧照。宋江背后的杏黄旗,已经变成梁山好汉的一大标识

以所谓的“替天行道”来说吧。这个口号贯穿整部小说,它其实是统治阶级的主导意识,和被统治阶级的叛逆思想,两者纠缠在一起的结果。剪不断,理还乱。传统儒家思想主张“天下有道,则庶人不议”,意思是说,天道正常时,老百姓没有必要出来议论说道,因为天子就在维护天道;只有“天下无道”的时候,才需要有人挺身而出,“替天行道”,拯救老百姓于水火之中。整部《水浒传》中,英雄好汉被“逼上梁山”,竖起“替天行道”的旗子,一路打打杀杀,反映的就是这种历史大背景。“天子昏昧”,是因为“奸臣”弄权;而英雄好汉的诉求是铲除奸臣,让“好皇帝”重新“替天行道”。

因此,水浒里的“替天行道”,确实不等同于革命思想,有局限性。但它至少还给苦难民众保留了一份权利,一份批判无道统治的权利,对此,我们应该给予肯定。

有的人看《水浒传》,还会走向另一个极端:觉得书里只有打打杀杀、血腥暴力,应该把它扬弃掉。还有学者以为,《水浒传》宣扬的是农民造反,是“小传统”。那中华文化的“大传统”是什么呢?尚和、尚文、尚柔。所以他们说,《水浒传》是“中国的地狱之门”。还有媒体呼吁,不能“教坏”下一代,应该禁止中小学生阅读《水浒传》。

我们不妨试想一下,如果完全以当下的价值观和道德标准,去审判古今中外的文学名著,有几部能够审查过关的?相比片面强调大传统,我们更应该去了解北宋末年的那段历史,了解民众造反的深层原因。这样,才能对作品、对人物,形成起码的“了解之同情”。

▲1998年拍摄的《水浒传》剧照。忠义堂的背后,其实是“逼上梁山”的无奈

所以我们看《水浒传》,的确要反思那些违背现代价值观的倾向,但也不能忽视它积极的一面。实际上,就普及化程度来说,《水浒传》和《三国演义》也许要超过《红楼梦》,成为我们普通大众的社会历史教科书。而且,《水浒传》比《三国演义》更平民化,它关注的是广泛的民众生活、社会矛盾,讲的是底层民众的喜怒哀乐。这就涉及到我要说的第二个问题,我为什么讲水浒。

我与《水浒传》结缘,始于幼年时听《水浒》评话,小学时看《水浒》连环画。在我的文学启蒙与历史启蒙里,《水浒传》占据着重要的地位。进入大学,我读的是历史系,留校任教的专业方向是宋史,而《水浒传》里的宋江造反,也正是北宋末年的历史事件。

史学大师陈寅恪倡导一种 “诗文证史”的研究方法,所谓诗文证史,就是用史学家的眼光去解读文学作品,形成对作品的真正了解;另一方面,文学作品又能在一定程度上填补史料的缺口。所以,我有时会把有关史料与《水浒传》放在一起对照,尤其是社会生活方面。1998年的时候,赶上第一版《水浒传》电视剧热播,有杂志找我写过一篇短评;从2001年起,我开始写《水浒》系列的随笔,断断续续近二十年。就这样,在兴趣和机缘巧合的推动下,逐渐有了一套系统的《水浒》心得。

那么说到第三个问题:这门课程里,你会听到什么内容?

这几年,关于宋朝,出了很多热播的电视剧,“宋朝”也着实火了一把。广大观众和读者对宋史与宋代文化有了浓厚兴趣,自然是好事一件。而对于想要进一步了解宋朝的人来说,《水浒传》正是一个十分合适的切入点。

作为一个历史学者,我眼中的《水浒传》,堪称一部以梁山好汉兴灭聚散为主线的宋代社会风俗史。随着情节推进,它展现出的社会风俗,在广度和深度上远远胜过张择端的《清明上河图》。里面绝大部分的场景与细节,都紧密贴合当时社会的生活风俗。所以,只要细心梳理,认真发掘,宋元时期的制度衙门、法律宗教、社会经济、市肆商业、科技军事、阶级身份、礼仪习俗、衣食住行、戏曲杂技、体育游戏等等,都能在《水浒传》里找到极其真实的描述与记载。而我会在原著的基础上,结合正史、诗词、话本、戏曲等资料,把宋代社会的这些侧面还原出来。

▲张择端,《清明上河图》(局部),北宋

在这门课程里,我们不会采用故事的读法,把《水浒传》的每个情节都复述一遍;也不会用实用励志型的读法,评价人物的处世态度。我们要做的,是把历史学的读法、社会史的读法和文学的读法打通。从人物的外貌与活动等细节里,发掘出一些社会风俗,比如燕青的刺青、宋江头上戴的花、为什么潘金莲是小脚,扈三娘却不缠足;另外,也会讨论《水浒传》从历史演变成传奇的过程;总结散落在书里的各式娱乐活动、首都东京的著名地标、宋人离不开的生活日用品,等等等等。

举一个例子来说吧,《水浒传》有个情节写到“梁山泊好汉劫法场”,当时宋江与戴宗将要行刑,两人头上各插了一枝花。我们不会烦琐介绍这段故事的来龙去脉,而是提醒大家去关注这个很小的细节,他们头上的那一枝花。梁山好汉爱簪花,这决不是娘娘腔的表现。在宋代社会,男性与女性同样喜欢簪花,我会为你介绍这种社会习俗,分析它是如何催生鲜花种植业与卖花产业的。

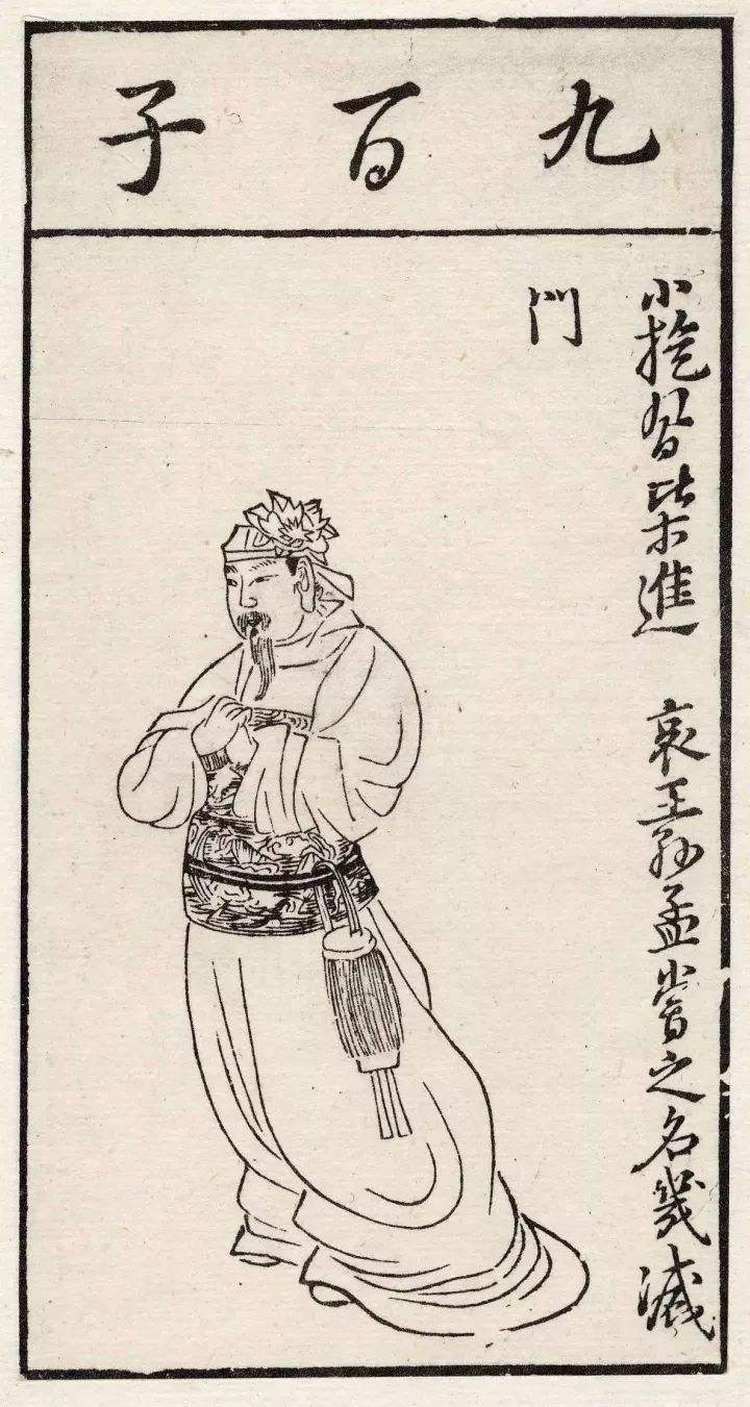

▲明代陈宏绶《水浒叶子》中的柴进。毕竟是皇族之后,簪一枝花,更显得英气逼人

可能有些听众没读过《水浒传》原著,担心不能消化这个课程。这种担心是完全不必有的。课程一开始,我们会从时间、地点两个层面,对《水浒传》的故事有一个总体的介绍;另外也会对书里的重要人物,例如宋徽宗、李师师、某一类梁山好汉,做一个概括解读,对比他们在历史和小说里,都有哪些不一样。读过《水浒传》的听众能够借此重温小说梗概,没有读过原著的,则可以对全书有个大概的把握。

总之,我们的宗旨,是以宋代社会风俗作为切入点,对《水浒传》作深入而生动的解读。希望中读的听众朋友听了这一课程,能在宋朝历史方面有所收获。我们的课程分成六个板块,每一讲都围绕特定专题展开,合起来一共四十讲。也许这四十讲的内容,能够帮助大家构建起一条巡视宋代社会的长廊。当然,如果听了这一课程,你对《水浒传》产生了全新的认识与全面评价,可以用理性而独到的眼光去看待这部古典小说,那是更令人高兴的。

好了,以上就是正课开始前,关于《水浒传》和我们课程,大家需要知道的几件事。《水浒传》原来就是瓦子勾栏里专业说话人的集体创作,为了让大家有相似的体验,我们也特地请了一位专业“说话人”,带你进入活色生香的水浒世界。

且存下转发这张海报

邀众看官一道赏故宋风景

文章作者

虞云国

发表文章101篇 获得21个推荐 粉丝172人

上海师范大学人文学院教授,中国宋史研究会历史。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里